Vous êtes ici

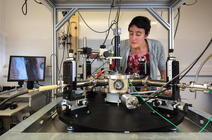

Edith Heard ou la révolution épigénétique

C’est une discipline en plein boom depuis le début des années 2000 et qui fait couler beaucoup d’encre de par les espoirs, mais aussi les fantasmes, qu’elle suscite. L’épigénétique participe à la régulation de l’expression de nos gènes, via les marques épigénétiques. Ces modifications chimiques de l’ADN aident les cellules de notre corps à acquérir leur identité au cours du développement et, surtout, à la conserver. Mais elles sont aussi réversibles, ce qui ouvre des perspectives pour la guérison de certaines maladies impliquant notre épigénome. Spécialiste mondialement reconnue de l’épigénétique, la biologiste Edith Heard a pris en janvier la direction du prestigieux European Molecular Biology Laboratory (EMBL), organisme intergouvernemental de recherche impliquant 29 pays. Elle nous en dit plus sur ses travaux et ses nouvelles fonctions.

D’où vient ce terme d’épigénétique ?

Edith Heard : Il a été inventé en 1942 par le biologiste britannique Conrad Waddington pour réconcilier le monde de la génétique (les gènes ont été découverts au début du XXe siècle) et celui de l’embryologie. Les généticiens s’occupaient de l’hérédité et des traits transmis aux générations suivantes, tandis que les embryologistes se posaient la question de leur mise en place lors du développement. Waddington voulait créer une nouvelle discipline qui réunirait ces questions d’embryogenèse (aussi appelée épigenèse depuis le XVIIe siècle) et de génétique. Le terme épigénétique rassemble ces deux mots : épigenèse et génétique. La notion a ensuite évolué. Depuis l’apparition du terme, on a découvert l’ADN et on a constaté, avec une certaine incrédulité au début, que toutes les cellules de notre corps avaient le même ADN que dans l’œuf fécondé. Rien à voir pourtant entre une cellule du foie, de muscle ou un neurone, par exemple. Puisque l’intégralité du code ADN est conservée dans les cellules, la question des scientifiques est donc devenue : comment les cellules acquièrent-elles leur identité propre, et comment celle-ci se maintient-elle au cours des divisions cellulaires ? C’est là que nous arrivons à la définition moderne, actuelle, de l’épigénétique.

Et quelle est cette définition ?

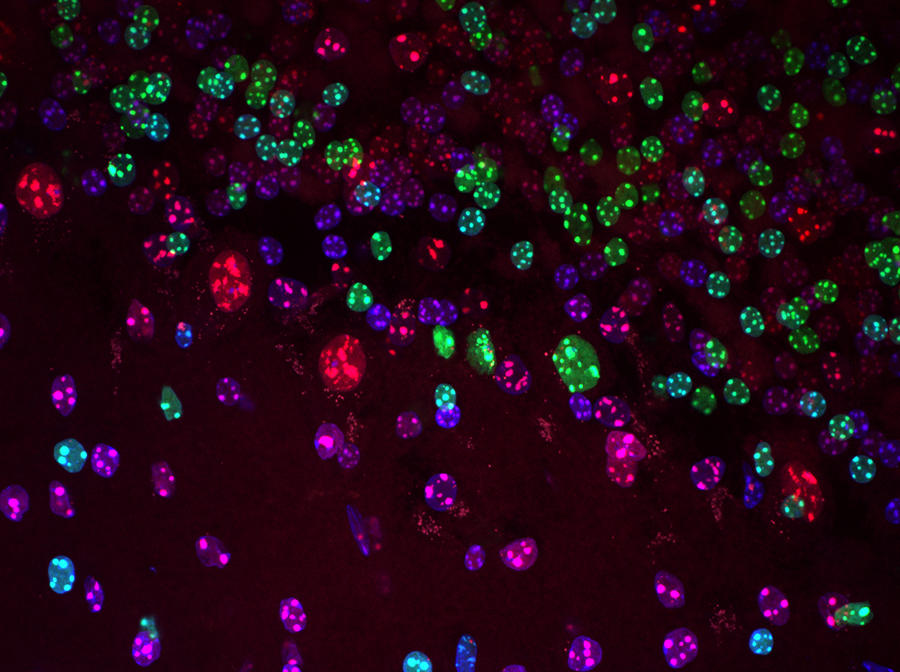

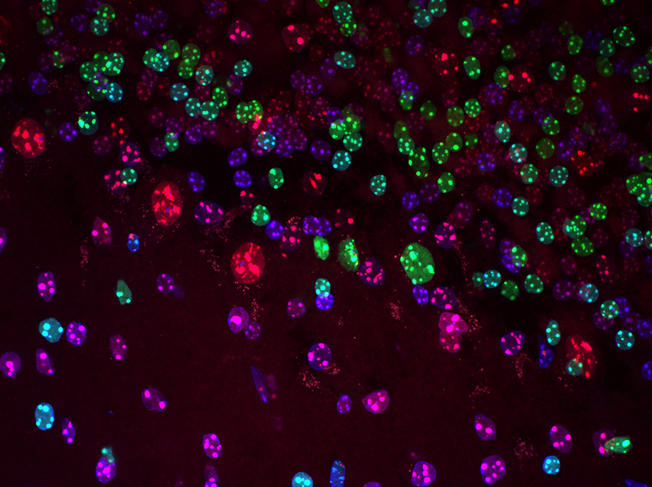

E. H. : L’épigénétique désigne tout changement d’expression des gènes qui n’implique pas de changement dans la séquence ADN, qui est stable mais demeure réversible. On le sait aujourd’hui, les cellules acquièrent leur identité, et elles la conservent, grâce aux marques épigénétiques : des modifications chimiques de l’ADN qui n’altèrent en aucun cas la séquence de l’ADN, mais permettent de lire certains gènes et d’autres pas. L’épigénétique, c’est donc une sorte de mémoire cellulaire, transmissible aux générations suivantes de cellules. Mais c’est une mémoire qui peut s’effacer, d’où le terme de réversibilité.

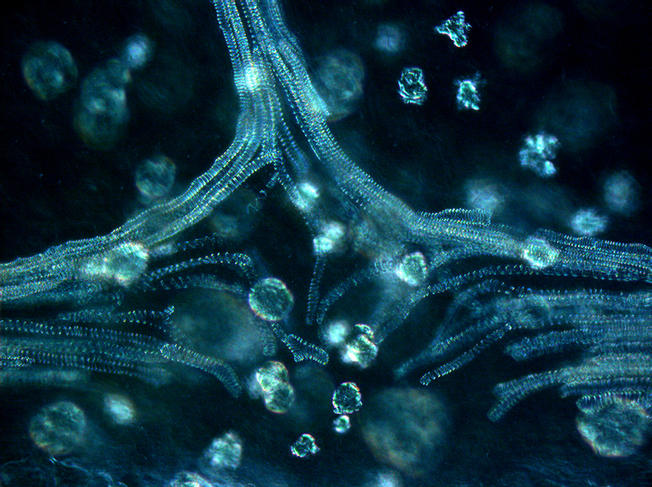

Un chercheur nommé Peter Jones en a fait par hasard l’expérience au début des années 1980. Il cultivait dans une boîte de Petri des cellules de la peau (fibroblastes) de souris, auxquelles il avait ajouté une molécule, 5-azacytidine. Quelques jours plus tard, surprise : des cellules étaient apparues dans la culture, qui avaient un tout autre aspect… Il a d’abord cru à une contamination de son échantillon par des champignons, mais il s’agissait en réalité de myotubes, des cellules musculaires. La molécule 5-azacytidine avait effacé les marques épigénétiques des cellules embryonnaires et reprogrammé celles-ci en cellules de muscle !

D’où l’idée, lue ici et là, que l’épigénétique met fin au règne du « tout-génome », ce déterminisme implacable imposé par notre code génétique ?

E. H. : C’est une idée séduisante, mais en partie fausse : car c’est bien le code génétique qui décide de lire ou de ne pas lire certains gènes, grâce aux protéines appelées « facteurs de transcription » ! La machinerie épigénétique arrive juste après : les marques épigénétiques qui viennent s’accoler aux gènes ont pour mission de figer ce choix et de le maintenir au fil des divisions cellulaires.

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser à l’épigénétique, vous qui avez une formation de généticienne pure et dure ?

E. H. : Après mes études à Cambridge, j’ai fait ma thèse sur le cancer, au sein de l’Imperial Cancer Research Fund, à Londres. Je voulais savoir pourquoi dans certaines cellules cancéreuses, certaines parties du génome étaient amplifiées, c’est-à-dire qu’il existait plusieurs copies des mêmes gènes. Pour regarder le génome, on le coupait avec des enzymes de restriction provenant de bactéries, mais cela ne marchait pas quand il y avait des marques épigénétiques. C’est comme cela que je me suis intéressée à l’épigénétique, pour des raisons purement techniques ! J’ai trouvé cet article de Peter Jones et j’ai commandé la molécule 5-azacytidine, pour me débarrasser des marques épigénétiques et pouvoir découper le génome à ma guise. C’est ainsi que je suis tombée dans le monde des modifications chimiques, via les manipulations.

Vous parliez de la spécialisation des cellules en cellules de peau, de muscle, etc. À l’inverse, des cellules du corps peuvent redevenir des cellules souches après effacement des marques épigénétiques, comme l’a démontré Shinya Yamanaka, Prix Nobel de médecine en 2012…

E. H. : C’est la preuve absolue que le code génétique est intégralement conservé dans les cellules somatiques (les cellules de notre corps, NDLR) ! Pour autant, ce changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Même si on utilise les produits adéquats, il faut trois semaines pour effacer les marques épigénétiques portées sur l’ADN des cellules de peau et obtenir des cellules pluripotentes induites (IPS), semblables aux cellules souches embryonnaires. Les marques épigénétiques font pour ainsi dire de la résistance. C’est ce que j’appelle la « barrière épigénétique », la barrière au changement d’identité de nos cellules qui protège les phénotypes (l’apparence) des êtres multicellulaires que nous sommes.

L’épigénétique suscite beaucoup de fantasmes. Les notions de réversibilité et d’héritabilité, notamment, donnent lieu à bon nombre d’interprétations. Les marques épigénétiques pourraient être influencées par notre environnement – l’alimentation, l’air que nous respirons, le stress que nous subissons – et être transmissibles à nos enfants et à nos petits-enfants… Quelle est votre position de chercheuse sur cette question ?

E. H. : J’imagine que vous faites référence à cette étude conduite par des épidémiologistes sur les conséquences de la famine vécue aux Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. Les enfants, et peut-être les petits-enfants, des femmes enceintes qui, à l’époque, avaient passé plusieurs semaines à ingérer quelques centaines de calories par jour seulement, auraient aujourd’hui des problèmes de santé liés à un métabolisme dysfonctionnel. La faute, selon cette étude, à des changements intervenus dans les modifications épigénétiques du fait de la malnutrition, qui auraient été transmis aux enfants, puis aux petits-enfants de ces femmes dénutries.

Autre exemple : certaines personnes vont jusqu’à affirmer que le stress subi par les survivants de la Shoah se serait transmis aux générations suivantes via les marques épigénétiques. Mais il n’y a à ce jour aucune preuve solide de cela au niveau de la biologie moléculaire. Et l’on sait tous que le comportemental, la façon dont on tisse des liens avec nos descendants, est un puissant vecteur de transmission. Tous ces fantasmes autour de l’épigénétique sont à la fois stimulants pour les chercheurs, car ils montrent l’intérêt de la société pour nos travaux, et handicapants, car ils induisent des attentes auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre et qui pourraient créer de la frustration par rapport à notre discipline. Aujourd’hui, la science en est toujours à établir les bases moléculaires de l’épigénétique. C’est du 100 % fondamental.

On entend pourtant régulièrement parler d’« épidrogues », qui aideraient à la guérison de certains cancers. Qu’en est-il ?

E. H. : Dans tous les cancers, on remarque que la distribution des modifications épigénétiques est anormale. Pendant longtemps, il a même été postulé que les gènes impliqués dans l’initiation d’une tumeur étaient modifiés épigénétiquement. D’où cet intérêt pour les épidrogues : ces molécules, connues depuis plusieurs dizaines d’années déjà (elles étaient utilisées en chimiothérapie avant même que l’on connaisse leur fonctionnement), agissent en effet sur les modifications épigénétiques, notamment sur la plus courante d’entre elles, la méthylation de l’ADN. Grâce au séquençage à haut débit des génomes de tumeurs, nous avons aujourd’hui compris que la plupart des tumeurs sont dues à des mutations affectant directement la séquence ADN des gènes dits « drivers », en anglais, c’est-à-dire conduisant à la formation d’une tumeur. La surprise, c’est que certaines de ces mutations affectent aussi les gènes impliqués dans les processus épigénétiques. Cela explique la généralisation des modifications épigénétiques dans les tumeurs.

Le problème, avec le cancer, c’est que rien n’est simple : le génome est modifié, avec des mutations de gènes, et l’épigénome est modifié aussi, sans que l’on sache si ces changements sont liés et dans quel sens ils opèrent. L’utilisation des épidrogues pose elle aussi des questions, car elles n’agissent pas de façon ciblée, sur un gène ou deux, mais sur l’ensemble des marques épigénétiques de l’individu, avec des conséquences que l’on ne maîtrise pas encore complètement. Voilà où on en est aujourd’hui, sur le cancer et l’épigénétique. Ce sont des recherches qui suscitent beaucoup d’espoir, mais qui n’avancent pas très vite. À nouveau, cela demande de faire énormément de recherche fondamentale. Contrairement au génome, qui lui a été décrypté entièrement, on ne connaît pas encore tout sur notre épigénome, en particulier dans le contexte du cancer.

Vous êtes mondialement connue pour vos travaux sur l’inactivation du chromosome X. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?

E. H. : Comme vous le savez, les mammifères femelles portent deux chromosomes X, hérités de chacun de leurs parents, tandis que les mâles ont un chromosome Y hérité de leur père et un chromosome X hérité de leur mère. Problème : le Y porte très peu de gènes, une centaine à peine qui sont importants pour les caractères sexués masculins, et le X plus d’un millier ! Pour compenser ce déséquilibre entre mâles et femelles, un processus de désactivation de l’un des deux chromosomes X s’est donc mis en place chez les femelles. C’est un programme 100 % épigénétique qui éteint un chromosome entier !

Quelles implications cette inactivation du chromosome X a-t-elle, concrètement ?

E. H. : Chez la plupart des mammifères, dont les humains, le choix du chromosome X à inactiver est totalement aléatoire d’une cellule à l’autre au cours du développement. Cela signifie que la femme est une véritable mosaïque pour l’expression des gènes du X. Dans chaque tissu (le cerveau, le sang, les reins, etc.), la proportion de cellules qui activent le X paternel par rapport au X maternel peut être différente, et varie également d’un individu à l’autre. Même les jumelles monozygotes (issues du même œuf) ne sont pas identiques de ce point de vue.

Cela a des conséquences bien concrètes. On sait par exemple que des gènes portés par le chromosome X sont impliqués dans un certain nombre de maladies neurologiques. C’est le cas du syndrome de Rett, un syndrome d’autisme aigu qui compromet la survie des personnes qui en sont atteintes. Ce syndrome est dû à une mutation d’un gène du X : les garçons qui portent cette mutation meurent très jeunes, car leur cerveau fonctionne mal. Les filles, elles, réagissent différemment à la maladie selon la proportion de X mutés et de X sains exprimés dans leurs cellules. Aujourd’hui, mon espoir et celui de mon équipe est d’arriver à réactiver les gènes du X silencieux en jouant sur les marques épigénétiques, et d’aider un jour à la guérison de ces femmes. Mais la route est encore longue.

Depuis le 1er janvier, vous êtes la nouvelle directrice générale de l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Est-ce à dire que vous allez mettre vos recherches sur le X entre parenthèses ?

E. H. : Absolument pas. Je suis partie à Heidelberg, au siège de l’EMBL, avec six personnes de mon ancienne équipe de l’Institut Curie qui ont accepté de m’accompagner en Allemagne. En me sélectionnant pour prendre la tête de cet organisme, le comité a décidé de choisir un chercheur en pleine activité, qui va continuer à mener ses recherches pendant le temps de son mandat, qui est de cinq ans, renouvelable.

Pourquoi avoir accepté ce poste à l’EMBL ?

E. H. : L'EMBL est un organisme intergouvernemental mis en place en 1974 pour soutenir la recherche en biologie moléculaire en Europe et pour garder les chercheurs sur le sol européen. Aujourd’hui, 29 pays y contribuent. Son rôle est double : faire de la recherche fondamentale, grâce à ses 1 700 chercheurs et à ses 6 instituts situés à Heidelberg, Barcelone, Hinxton, près de Cambridge, Rome, Hambourg et Grenoble ; et, enfin, offrir des technologies de pointe à tous les chercheurs des pays membres pour stocker la data, l’analyser, etc. Diriger cet organisme est bien sûr un honneur pour moi, et j’ai accepté pour trois raisons. Premièrement, l’EMBL se focalise sur la recherche fondamentale et l’excellence : c’est essentiel pour faire avancer les recherches en biologie. Ensuite, le poste a été proposé à une femme, et c’est important quand une opportunité de ce genre se présente de l’accepter ; si les femmes ne font pas cet effort, quels que soient les sacrifices personnels que ce type de poste demande, les choses ne changeront jamais ! Enfin, à cause de l’état de l’Europe. La crise grecque, le vote pour le Brexit ont beaucoup affaibli ce bel édifice. Or je suis profondément européenne, britannique par mon père, grecque par ma mère, mariée à un Français et j’ai travaillé en France depuis le début de ma carrière : je dois faire quelque chose pour l’Europe !

En quoi va consister votre mission à la tête de cet organisme ?

E. H. : L’EMBL est un organisme souple, qui sait être réactif et adapte régulièrement ses priorités de recherche. Un nouveau programme de recherche est d’ailleurs mis sur pied tous les cinq ans. Le programme en cours, qui dure jusqu’en 2021, s’appelle Digital Biology et se focalise sur le fonctionnement de la cellule jusqu’à l’organisme complet. En arrivant à Heidelberg, mon premier rôle va être de réfléchir au prochain programme pluriannuel. Cela va demander un gros travail de diplomatie et de consultation des pays membres. Je tiens ici à préciser que l’EMBL est indépendant de l’Union européenne, et que le Royaume-Uni continuera d’en faire partie après le Brexit. De même, les chercheurs étrangers qui travaillent dans notre unité de Hinxton, près de Cambridge, ne seront en aucun cas affectés par le Brexit.

Vous êtes britannique, comment votre situation personnelle se trouve-t-elle affectée par le Brexit ?

E. H. : Je vous l’ai dit, je suis profondément européenne, et cette idée du Brexit me navre. Néanmoins, je dois m’y préparer ; c’est pour cette raison que je suis en train de faire les démarches pour obtenir la nationalité française, après presque trente ans passés dans l’Hexagone.

Vous codirigez depuis 2017 le programme Pause, animé par le Collège de France, où vous êtes professeure depuis 2012. Ce programme mis en place par le gouvernement précédent consiste à mieux accueillir sur le sol français les chercheurs étrangers en exil. Pourquoi cet engagement ?

E. H. : Je suis de culture internationale et j’ai travaillé presque toute ma vie en France sans que l’on me pose la moindre question. Je suis par ailleurs scientifique, un métier où l’on est amené à collaborer avec des personnes de toutes les nationalités et à voyager sur toute la planète. L’idée que des confrères ne puissent plus avoir cette liberté me dérange énormément. Depuis plusieurs années déjà, il existait des programmes d’accueil des scientifiques en exil aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais rien en France. Le programme Pause veut réparer ce manque en permettant aux scientifiques en danger dans leur pays de continuer leurs travaux dans l’Hexagone dans les meilleures conditions possible. Généralement, ils ont déjà des contacts sur place, dans des universités et des laboratoires de recherche. L’idée est de faciliter leur accueil en accordant des financements incitatifs aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche publics projetant de les accueillir, mais également de les accompagner dans leurs démarches, pour obtenir un visa, un titre de séjour ou un logement en France. Cent quarante chercheurs venus de Syrie, de Turquie, d’Irak, du Yémen, du Venezuela, d’Afghanistan, du Burundi… ont déjà pu bénéficier de ce dispositif. C’est pourquoi je suis fière d’aider à en faire la promotion.

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le journal. et de la revue Carnets de science.