Vous êtes ici

L'incroyable inventaire du patrimoine afghan

Le pays est depuis trente ans associé à des images de guerre : occupation soviétique, guerre civile, talibans… Au point d’oublier à quel point l’Afghanistan a alimenté les fantasmes des archéologues et des aventuriers de tout poil. C’est là qu’Alexandre le Grand, parti à la conquête de l’Asie, aurait rencontré et épousé la belle Roxane dans les années 330 avant notre ère ; là que le bouddhisme a trouvé un terreau fertile et déployé quelques-uns de ses plus beaux chefs-d’œuvre à l’image de la vallée de Bamiyan et de ses tristement célèbres bouddhas sculptés dans la falaise (et détruits par les talibans en 2001) ; là encore que passèrent pendant des siècles les marchandises qui empruntaient la route de la soie, thé, épices, pierres précieuses, soieries… Au carrefour de l’Asie centrale, du monde perse, et des cultures du sous-continent indien (Pakistan et Inde), l’Afghanistan suscite depuis toujours les convoitises, et pour cause : c’est l’un des pays de la planète les plus riches en mines de cuivre, or, argent ou encore lapis-lazuli, cette pierre semi-précieuse qu’on retrouvait déjà dans les tombes mésopotamiennes d’Ur ou sur les parures des pharaons d’Égypte.

Julio Bendezu-Sarmiento, chercheur au CNRS et archéologue franco-péruvien, dirige la Délégation archéologique française en Afghanistan (Dafa)1 depuis 2013. Il nous explique pourquoi il est urgent de recenser le patrimoine archéologique afghan, alors que les projets de développement économique se multiplient, à l’instar du projet de gazoduc qui doit traverser le sud du pays, et que les pillages n’ont jamais été aussi intenses.

La Délégation archéologique française en Afghanistan (Dafa) est la seule équipe archéologique étrangère ayant une présence permanente en Afghanistan. Pourquoi ?

Julio Bendezu-Sarmiento : Nos locaux se trouvent effectivement à Kaboul, dans une maison ancienne qui abrite le centre de recherche, une bibliothèque riche de 20 000 ouvrages, un laboratoire de restauration, un laboratoire photo et des réserves. Aujourd’hui, nous sommes tout bonnement les seuls archéologues étrangers à continuer d’exercer dans le pays : depuis l’explosion qui a causé la mort de 90 civils dans le quartier diplomatique de Kaboul, au printemps 2017, toutes les équipes scientifiques internationales ont quitté l’Afghanistan. C’est lié à notre histoire très forte avec ce pays. La Dafa a été créée en 1922 à la demande du roi Amanullah, alors que le pays s’ouvrait tout juste vers l’extérieur : les archéologues sont même arrivés avant les diplomates français !

Un contrat d’exclusivité signé entre les gouvernements français et afghan a confié à la Dafa l’exclusivité des fouilles opérées sur le territoire afghan, et fixé la règle du partage à 50-50 des objets trouvés – raison pour laquelle de nombreux objets afghans sont aujourd’hui visibles au musée national des arts asiatiques Guimet, à Paris, et au département des arts de l’islam du Louvre. C’était une vision encore coloniale de l’archéologie, qui peut étonner aujourd’hui ! La Dafa a perdu le monopole des fouilles dans les années 1960 et a même été contrainte de quitter le pays durant l’occupation soviétique et la guerre civile qui a suivi, entre 1982 et 2002. Depuis notre retour, en 2003, notre rôle a fortement évolué : il est plus pragmatique.

Qu’entendez-vous par « pragmatique » ?

J. B.-S. : Si nous continuons à faire des fouilles éclair sur le terrain – jamais plus de 15 jours pour des questions de sécurité –, nous remplissons également un rôle d’expertise et de conseil auprès des autorités afghanes, qui montrent aujourd’hui un intérêt accru pour leur patrimoine archéologique. Le président actuel, Ashraf Ghani, est lui-même docteur en anthropologie et voit dans le patrimoine archéologique l’occasion de construire un grand récit national qui réconcilie tous les peuples qui constituent ce pays : pachtounes, hazâras, tadjiks, turkmènes, ouzbeks…

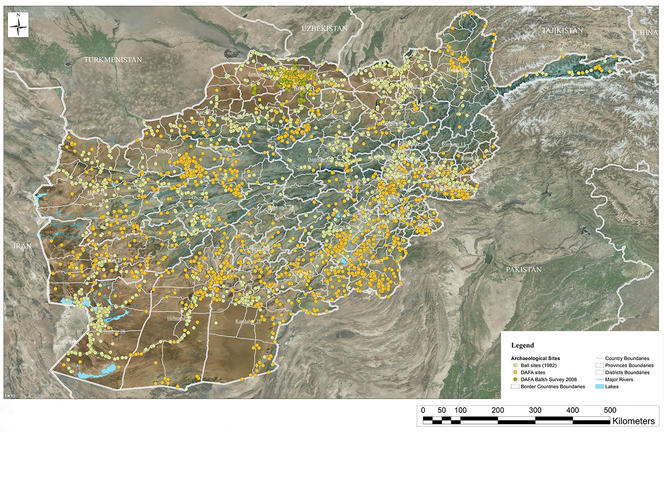

Concrètement, nous participons auprès du ministère afghan de l’Information et de la Culture à une « Commission des objets volés » pour faire la part entre les faux et les vrais objets anciens – les pillages de sites archéologiques sont en effet légion dans le pays –, et à l’évaluation de tous les grands projets de développement, qu’il s’agisse de projets d’urbanisme, de construction de routes, ou encore d’exploitation minière. 26 mines exceptionnelles, qu’elles soient d’or, de cuivre, de fer, ou encore de métaux rares, sont répertoriées dans le pays, et le souhait du gouvernement est d’en confier rapidement l’exploitation à des compagnies étrangères. Afin de prendre ces décisions en connaissance de cause, le gouvernement afghan nous a confié en 2014 la mission de réaliser une vaste carte archéologique du pays, qui permettra de dresser un état des lieux exhaustif de tous les sites archéologiques d’Afghanistan.

La décision de cartographier l’ensemble du patrimoine archéologique afghan a-t-elle à voir avec la découverte de vestiges bouddhiques à Mes Aynak, cette mine de cuivre confiée en 2008 à la Metallurgical Corporation of China ?

J. B.-S. : Oui, en partie. La mine de Mes Aynak située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Kaboul représente le deuxième gisement mondial de cuivre, Aynak veut d’ailleurs dire « cuivre » en pachtoune, et il a vraisemblablement été exploité dès l’Antiquité… Les premières traces d’un site bouddhique ont été trouvées par la Dafa en 1976, lors de prospections archéologiques et minières. Raison pour laquelle le gouvernement afghan a demandé à la Metallurgical Corporation of China, via la Banque mondiale, de financer des fouilles préventives avant de démarrer l’exploitation.

Ce que les équipes internationales d’archéologues ont découvert est au-delà de ce qu’on imaginait : une ville de plusieurs kilomètres carrés qui comprenait plusieurs monastères, des stupasFermerLe stupa est une structure architecturale se présentant sous la forme d'un tumulus, empilement de briques ou de pierres, au cœur duquel était à l'origine enfermée une relique du Bouddha., des forteresses, des édifices administratifs, des habitations… et qui n’était documentée nulle part dans les textes historiques de la région. Des centaines de statues de bouddhas en terre cuite ont également été mises au jour. Le projet d’exploitation minière a été suspendu – il est toujours d’actualité à l’heure où je vous parle – et, dès 2011, la Banque mondiale et l’Unesco ont décidé de s’associer à la Dafa pour l’évaluation des 26 sites miniers répertoriés dans le pays, en finançant notamment l’achat à Airbus de clichés aériens de prospection effectués autour des concessions minières. Nous préparons d’ailleurs, avec nos partenaires afghans et internationaux, un premier recueil sur l’intérêt archéologique de la mine de Mes Aynak...

Concrètement, comment procédez-vous pour établir la carte archéologique du pays ?

J. B.-S. : Par télédétection exclusivement. Se rendre sur le terrain demanderait un temps infini et nous n’avons ni les moyens, ni les conditions de sécurité requises pour effectuer des campagnes de fouilles systématiques. Nous travaillons sur clichés uniquement : des clichés aériens comme ceux d’Airbus donc, des cartes satellites déclassifiées fournies par l’Otan, mais aussi des photos de drones… Au total, nous disposons de plusieurs milliers de clichés qu’il faut examiner à l’œil nu, ce qui demande du temps et une certaine habitude : depuis toujours, les constructions en Afghanistan ont utilisé la terre crue, ce qui les rend plus fragiles et plus difficiles à repérer. C’est l’une des raisons pour lesquelles les premiers archéologues de la Dafa se sont longtemps cassé les dents à la recherche des traces de la présence grecque sur le territoire afghan – notamment dans la région de Bactres (Balkh) où l’on savait que les généraux d’Alexandre avaient fondé une colonie.

Foucher, le premier directeur de la Dafa (1922-1925), a même été jusqu’à parler du « mirage grec » ! Mais il cherchait des bâtiments en pierre, comme dans le reste du monde grec, alors qu’en réalité seuls les éléments décoratifs – comme les colonnes et leurs chapiteaux – étaient en marbre ou en stuc… Le premier site grec a été découvert par hasard en 1961 à Ai-Khanoum, à la frontière du Tadjikistan : lors d’une chasse organisée pour le dernier roi d’Afghanistan, Mohammad Zaher Shah, l’un des aides a rapporté un chapiteau de style indéniablement corinthien. Après plus de dix ans de fouilles, c’est une ville entière qu’on a mise au jour, avec son forum, son gymnase… Quant à Bactres, les premiers vestiges grecs n’y ont été retrouvés qu’en 2007 !

Comment reconnaît-on des vestiges sur une carte satellite ?

J. B.-S. : Il s’agit de bien connaître la typologie des types de bâtiments recherchés : les caravansérails, par exemple, qui permettaient aux marchands parcourant la route de la soie de faire halte pour la nuit, ont une architecture caractéristique, avec une cour fermée pour les animaux, une petite mosquée, et des chambres situées tout autour de la cour… Mais en réalité de nombreux sites que nous trouvons ont déjà été visités par les pillards et portent les marques de leur passage : ils sont littéralement criblés de trous de pillage, que l’on aperçoit très bien du ciel, avec un peu d’habitude. Les pillards – des seigneurs de guerre ou de simples paysans qui font des prélèvements occasionnels, pour subvenir à leurs besoins – cherchent les objets qui se vendent le plus facilement, pièces de monnaies ou céramiques…

Combien de sites avez-vous déjà répertoriés ?

J. B.-S. : Quand la Dafa a quitté l’Afghanistan, suite à l’invasion russe, près de 1 300 sites avaient déjà été découverts et publiés. On se doutait qu’il y en avait beaucoup plus : ce pays est un véritable musée à ciel ouvert et il suffit de creuser pour trouver quelque chose !

Depuis le début du projet en 2014, notre équipe de 20 personnes (dont une majorité de chercheurs et de techniciens afghans) y a déjà passé des centaines d’heures : aujourd’hui, nous totalisons près de 5 000 sites et nous sommes loin d’avoir fini. Ils figurent sur la carte avec des couleurs différentes, selon qu'ils ont été déjà fouillés, seulement identifiés, ou qu'ils viennent d’être découverts et demandent encore un travail d’identification. L’idée est de produire un véritable système d’information géographique (SIG) : chaque point sur la carte donnant accès à une base de données faisant état des informations disponibles sur chaque site archéologique.

Pour finir, qu’en est-il du projet de gazoduc qui doit traverser l’Afghanistan ?

J. B.-S. : Annoncé depuis 20 ans et toujours repoussé, le projet de gazoduc TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde) doit désenclaver l’Asie centrale en offrant des débouchés à ses ressources énergétiques et sécuriser l’approvisionnement en gaz de l’Inde. Le plus court chemin est de passer par l’ouest puis le sud de l’Afghanistan, en partie sous contrôle des talibans… D’où les retards. Le démarrage des travaux serait cependant imminent. C’est pourquoi le gouvernement afghan nous a demandé de faire un effort d’inventaire tout particulier dans cette zone, et veut que nous suivions les travaux afin de veiller à la protection du patrimoine archéologique. Je ne suis pas sûr que le Quai d’Orsay nous autorisera à nous y déplacer, mais pour l’heure, nous faisons des missions de conseil et de formation au Turkménistan voisin et attendons toujours les plans exacts du tracé afghan.

- 1. La Dafa est un Institut français de recherche à l’étranger (Ifre) qui dépend directement du ministère des Affaires étrangères.

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.