Vous êtes ici

Ce que les ruines disent de nous

(Cet entretien a initialement été publié dans le n° 10 de la revue Carnets de science).

Une Histoire universelle des ruines n’est pas votre premier essai sur l’archéologie. Quel est le fil conducteur de vos recherches ?

Alain Schnapp1. Tout mon questionnement est lié à cette interrogation : qu’est-ce qui pousse les hommes à s’intéresser autant aux objets et à la matérialité du passé, un phénomène qu’on observe partout sur la planète et à toutes les époques de l’histoire ? Qu’est-ce qui explique le développement de la sensibilité antiquaire à la Renaissance, puis à l’époque des Lumières, et l’essor de l’archéologie au XXe siècle ? Derrière cette interrogation se profile toute la question de la nécessité ou de la curiosité des hommes à se retourner vers le passé. Car, comme le disait déjà le philosophe et théologien chrétien romain Saint Augustin (354-430, Ndlr), on ne peut penser le présent ni imaginer le futur sans une conscience du passé. Cette formule domine en quelque sorte l’épistémologie de la connaissance historique.

Seule une histoire universaliste peut répondre à cette question ?

A. S. J’avais consacré un premier ouvrage d’historiographie, La Conquête du passé, à la naissance du sentiment du passé chez les peuples de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la modernité. Comme j’avais rassemblé un matériel considérable, cela m’a permis d’entreprendre, à partir de 2005, ce nouvel essai. Beaucoup d’ouvrages ont été consacrés aux ruines européennes, chinoises ou autres, mais j’ai voulu tenter une approche comparatiste entre les différentes cultures et les différentes époques. Avec une hypothèse de base – très influencée par la pensée de l’anthropologue et ethnologue Lévi-Strauss (1908-2009) – qu’il y a dans l’ethosFermerEnsemble des caractères communs à un groupe d’individus appartenant à une même société. des populations quelque chose qui pousse celles-ci à se tourner vers le passé et à négocier des arrangements avec lui. Il y a chez tous les humains, à travers leur diversité dans le temps et l’espace, une manière commune de penser le passé, qui passe par des procédures où la mémoire sociale occupe une place essentielle et où la ruine est associée à la mémoire collective.

Vous montrez que même des peuples plus isolés entretiennent ce rapport au passé.

A. S. Oui, c’est le cas de peuples vivant dans les endroits les plus reculés, comme les Lapons, ou des chasseurs-cueilleurs ou encore les Aborigènes d’Australie. Ceux-ci n’ont pourtant pratiquement pas d’habitat, à peine quelques huttes aménagées, mais ils possèdent des objets cultuels qui les relient au passé par les messages inscrits sur leur surface et par le fait que ces objets se transmettent de génération en génération. Or, il n’est pas question pour ces peuples d’emporter partout ces objets – un chasseur-cueilleur ne peut se déplacer qu’avec le minimum. C’est pourquoi ils sont déposés dans des caches, dans des cavernes, où ils sont en quelque sorte archivés.

Même dans les cultures qui dénient le passé, il y a une catégorie de pensée qui transcende ce refus. Certaines populations du sud Soudan affirment que ces traces n’ont rien à voir avec les vestiges qui parsèment le paysage, parce que ceux-ci s’y trouvaient bien avant qu’elles n’arrivent en ces lieux. Cela veut dire que même si vous ne voulez pas vous reconnaître dans ces ruines, vous les associez à des traces d’autres populations antérieures.

Les traces du passé sont multiples. Quelles sont celles qui, de votre point de vue, peuvent être considérées comme des ruines ?

A. S. La ruine est ce qui se défait, ce qui s’en va, mais dont la forme est encore lisible, par exemple un monument qui se désagrège. Dans la ruine, il y a l’idée du temps qui est passé sur les choses et qui a eu pour effet de décomposer ce qui était une unité. Mais pour qu’il y ait ruine, il faut qu’il y ait des hommes pour les regarder comme telles. Si vous n’êtes pas préparé à les observer, vous auriez pu penser, par exemple, à une certaine époque, que les alignements de mégalithes de Carnac (Morbihan) sont dus à des causes géologiques. Et il faut aussi qu’à l’origine, il y ait l’intention de celui qui construit le monument de lui donner une matérialité, une résistance au temps plus forte que celle d’une simple habitation, par exemple. Il a fallu plusieurs générations pour édifier Carnac ou Stonehenge (Royaume-Uni). Cela signifie que les êtres humains se projettent dans le futur et laissent à ceux du présent le moyen de regarder dans le passé. Ce double effort rend possible la ruine, contrairement au vestige, qui n’est qu’une trace laissée par un être sur une surface, une empreinte.

Sur la base de ce raisonnement, j’en suis venu aussi à distinguer les ruines convexes et les ruines concaves. Convexes, celles qui forment des petits tas, des tumuli ; concaves, les ruines qui sont des marques à l’intérieur du sol. Quand nous essayons de retrouver des traces des habitations néolithiques en Europe, dont toutes les structures étaient en bois et en paille, il ne reste que les trous de poteaux fossilisés. La fouille consiste alors à trouver la couche où ces maisons néolithiques ont été implantées, à la dégager avec précision, de sorte qu’à partir de la position des trous de poteau dans le sol, on puisse déduire l’existence d’une maison. Certains antiquaires des XVIe et XVIIe siècles procédaient un peu de la même façon, lorsqu’ils reconstituaient les dédicaces sur les frontons des temples romains : les lettres avaient disparu, mais le picotage pour les poser témoignait encore de leurs formes. Tant que vous regardez la forme des lettres, celles-ci sont des traces. Quand leur forme devient lisible pour révéler une inscription – Caesar fecit, par exemple – cela devient une ruine.

Vous expliquez aussi que certaines cultures envisagent les ruines très différemment de notre façon de le faire en Occident.

A. S. Dans les sociétés asiatiques, en Chine et au Japon notamment, ce n’est pas l’œuvre qui importe comme c’est le cas pour les Occidentaux, c’est l’artisan qui compte. On en a un bel exemple avec le sanctuaire japonais d’Ise, l’un des lieux les plus sacrés de la religion shintoFermerLa plus ancienne religion du Japon. Religion animiste, elle vénère les divinités ou les esprits (les Kami) présents dans la nature.. Depuis le VIIIe siècle, pour éviter que ce temple devienne une ruine, les Japonais ont inventé une solution incroyable : tous les vingt ans, ils construisent un double et détruisent l’original. Dans la continuité de ces cycles, le double est toujours le même tout en étant différent. Il y a aussi l’exemple de la Chine, où le monument n’est pas valorisé comme tel : le passé s’incarne dans les vases de bronze que l’on se passe d’une génération à l’autre, qu’on recherche dans le sol, qu’on tente de protéger.

À notre époque aussi il y a des points de vue très différents : certains imaginent par exemple d’envoyer de petites capsules temporelles dans l’espace destinées aux civilisations du futur… Qu’elles soient plus ou moins architecturées, les ruines restent centrales dans la question du rapport des êtres humains avec leur passé, et cela me conforte dans l’idée d’universalité. Mais une universalité dans la diversité.

Pourquoi alors arrêter votre histoire des ruines au XVIIIe siècle ?

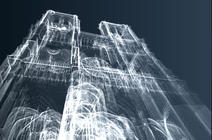

A. S. Précisément parce que ce principe d’universalité de l’espèce humaine inventé au XVIIIe siècle et pour lequel Lévi-Strauss s’est battu, est beaucoup plus commun aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un siècle, en dépit des nationalismes. Le principe de l’égalité des cultures est plus ou moins accepté et les ruines les plus humbles, depuis le morceau de silex ou quelques crottes d’animaux signalant un campement, ont autant de dignité que le Taj Mahal ou la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Dans mon Histoire universelle, je m’arrête à Chateaubriand, parce que je pense qu’après tout l’effort comparatiste commencé à la Renaissance et qui se déploie au XVIIIe siècle, un sens commun de l’universalité des ruines s’est imposé à partir des années 1820-1830. Désormais, les Indiens, les Chinois, les Américains et bien d’autres, se voient reconnaître un moyen de s’approprier le passé. C’est donc une histoire singulière qui commence, avec des problèmes singuliers comme celui de la ruine politique – quelles traces reste-t-il par exemple des génocides juif et arménien ? – ou un sentiment de la ruine qui s’investit dans l’histoire contemporaine au point de rejoindre presque le présent. Je pense à tous les documents sur les ruines de grandes cités industrielles comme Detroit (États-Unis) ou de villes dévastées par des catastrophes nucléaires comme Tchernobyl (Ukraine) ou Fukushima (Japon).

Quelles ruines subsisteront du XXIe siècle ?

A. S. Les vestiges de nos tours, de nos parkings, de nos échangeurs routiers et de nos centrales atomiques, ou celles des édifices qui leur ressemblent, comme la « Très Grande Bibliothèque », à Paris, de l’architecte et urbaniste Dominique Perrault… L’heure n’est plus aux monuments-mémoires qui s’érodent, comme les vestiges de l’Union soviétique ou de l’Allemagne de l’Est, mais aux ruines des cités frappées par les crises économiques ou les catastrophes écologiques. Une sorte de rébellion de la nature, qui menace aussi bien New York que les forêts et les villes du Brésil, d’Australie ou de la Californie.

Ce qui voile le futur du XXIe siècle, ce sont les décombres dus à l’expansion illimitée des économies prédatrices et au gaspillage des ressources. Les ruines étaient la marque d’un espoir de retour paisible à la nature, les décombres sont l’expression d’une irrémédiable disparition des êtres et des choses. Je pense à ce qu’écrivait le poète Benjamin Péret (1899-1959) : « Quelles ruines laissera-t-il à l’exaltation des poètes d’une autre ère ? Ni les églises qui n’ont survécu au passé que comme le complément des prisons, ni les banques sans lesquelles les deux premières n’auraient pas subsisté 2. »

Ce nouveau regard sur les ruines est-il lié à l’évolution de l’archéologie ?

A. S. De fait, la discipline a connu un saut épistémologique dans les années 1830, qui s’est traduit par l’apparition du terme d’archéologue à la place d’antiquaire, utilisé dès le 1er siècle av. J.-C. L’antiquaire étudiait n’importe quel site et pouvait avoir n’importe quel type de rapport avec l’Antiquité : un rapport de lucre, de curiosité, d’esthétique, d’historicité… L’archéologue, lui, considère le passé, proche ou lointain, comme une unité, qu’il étudie avec trois types de techniques, déjà utilisées par les antiquaires, mais qu’il va combiner. D’abord la typologie, c’est-à-dire les variations culturelles – un vase produit dans le sud de la Gaule ne ressemble pas exactement à un vase produit dans le nord de la Gaule. Puis les différents types d’objets permettent d’identifier des espaces et les couches qui les contiennent, c’est ce qu’on appelle la stratigraphie. Enfin la troisième technique se rapporte à l’histoire de la technologie, qui permet par exemple de dire que tel fragment de silex a été taillé par l’homme et tel autre non. Face aux mégalithes de la protohistoire, les antiquaires ne pouvaient pas dire mieux que : ceci est antérieur aux Romains.

Au XXe siècle, on peut même parler de révolution pour l’archéologie… ?

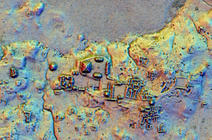

A. S. Oui, nous avons connu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des avancées extraordinaires avec, d’abord, l’archéologie préventive, puis, en 1949, la découverte par le physicien et chimiste américain Willard Frank Libby (1908-1980) de la datation au carbone 14. D’autres développements physico-chimiques ont suivi, qui nous permettent d’établir des chronologies absolues. Enfin, ces vingt dernières années, les nouvelles techniques de prospection nous donnent accès, via des satellites, à une imagerie de la Terre beaucoup plus fine que ce qu’on pouvait faire avec les avions.

La télédétection par Lidar permet même de percer la couverture végétale. C’est ainsi qu’on a découvert que les temples d’Angkor (Cambodge) sont entourés d’un habitat très dense. Tout cela permet de récolter de plus en plus de données en amont, ce qui, sur le terrain, se traduit par une archéologie de moins en moins destructive. La fouille intervient plus comme une vérification. Il en va de même avec les développements de la chimie, qui permettent par exemple d’identifier les liquides qui se trouvaient à l’intérieur des amphores et des vases, ou ceux de la biologie, grâce auxquels nous pouvons reconstituer les régimes alimentaires des humains à des époques très reculées.

On est loin de l’image de l’archéologue à la Indiana Jones…

A. S. C’est vrai que la palette des ressources scientifiques est telle aujourd’hui que, sur une fouille, l’archéologue joue plutôt le rôle de chef d’orchestre. Au début de ma carrière, dans les années 1970, avec un peu de chance on disposait d’un dessinateur, de deux ou trois étudiants et d’une quarantaine d’ouvriers. Aujourd’hui, sur une fouille, l’archéologue a peut-être dix ou quinze ouvriers au maximum, mais une équipe scientifique de plus de vingt personnes ! Dans certaines facultés, il y a désormais des physiciens ou des chimistes qui travaillent exclusivement pour l’archéologie. Et à Paris, nous avions créé un diplôme d’études approfondies (le DEA, ancêtre du master 2, Ndlr) d’environnement, où les archéologues apprenaient les éléments des techniques environnementales et où les spécialistes de l’environnement (biologie humaine, chimie, etc.) découvraient les bases de l’archéologie, afin que tout le monde dispose d’un langage commun.

Malheureusement, la place réservée à l’archéologie dans la société ne s’améliore pas pour autant, elle tend même à se réduire. Partout où les sociétés vont mal, les archéologues disparaissent. L’Afghanistan avait de bons archéologues, la guerre les a fait fuir ; en Syrie, d’autres ont été assassinés… Les patrimoines sont menacés par les guerres civiles, mais aussi le trafic d’antiquités, qui est presque aussi lucratif que le trafic de drogue.

Depuis des années, je milite avec mes collègues pour une meilleure défense du patrimoine, et mon Histoire des ruines a aussi pour objectif de produire des arguments moraux et intellectuels dans ce sens.

Des arguments moraux ?

A. S. Oui, en mettant le doigt sur l’importance de notre patrimoine et la nécessité qu’il y a à le protéger de la pression démographique et de l’économie du court terme. En France, on sait depuis des siècles préserver notre patrimoine imprimé. Pour l’archéologie, il a fallu attendre la création de l’Institut national de la recherche archéologique préventive (Inrap), en 2001, pour s’intéresser enfin à notre patrimoine national. Qu’est-ce qui justifie cette prévalence de la mémoire écrite sur le patrimoine matériel ? En vingt ans, cela a déjà permis de multiplier par cinquante, voire par cent, les données sur notre patrimoine archéologique. Encore faudrait-il les publier ! Mais avec le nombre de chercheurs qui ne cesse de diminuer, on ne se donne pas les moyens d’exploiter toutes ces données et de les rendre accessibles au public.

L’engouement pour la restauration de Notre-Dame ne doit pas faire oublier qu’en amont, la sécurité du monument le plus riche et le plus emblématique de notre patrimoine n’était pas considérée comme une priorité. Cet épisode révèle à quel point nos élites dirigeantes s’inquiètent peu de la protection du patrimoine historique et archéologique. La protection des vestiges enfouis est un combat permanent. ♦

À lire

- Une Histoire universelle des ruines. Des origines aux Lumières, Alain Schnapp, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », octobre 2020.

- La Conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, Alain Schnapp, La Découverte, coll. « Dominique Carré », octobre 2020 (3° édition).

- 1. archéologue et historien, professeur émérite à l’université de Paris I, au laboratoire Archéologie et science de l’Antiquité (CNRS/Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Univ. Paris Nanterre/Ministère de la Culture). Il a fondé en 2000 l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) qu’il a dirigé jusqu’en 2005.

- 2. « Ruines : ruine des ruines », Benjamin Péret, revue Minotaure, n° 12-13, mai 1939, p. 57-61.