Vous êtes ici

La modernité, une notion qui fait débat

Et si la notion d’homme moderne était dépassée ? Pendant des décennies, les préhistoriens ont défini l’homme moderne comme la somme d’une série de critères anatomiques et culturels. Un homme au crâne développé et à la mâchoire en retrait, le front haut, capable de langage et d’utilisation d’outils complexes. Cet Homo sapiens parti d’Afrique il y a 70 000 ans pour rejoindre le continent européen serait devenu, subitement, l’homme moderne que nous connaissons aujourd’hui. Pourtant, au fil des découvertes archéologiques, génétiques et anatomiques, la révolution moderne est aujourd’hui mise en doute.

« Nous nous sommes trompés. Le mythe du Paléolithique supérieurFermerPériode archéologique qui débute en Europe aux alentours de -40 000 et perdure jusque vers -12 000 ans. comme émergence immédiate de l’homme moderne en Europe, qui a supplanté Néandertal, est remis en question », confie Nicolas Teyssandier, chargé de recherche au sein du Laboratoire travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés1. Ce spécialiste du Paléolithique supérieur et de l’histoire des évolutions humaines coordonne un colloque sur le sujet, organisé par le CNRS et le Muséum national d’histoire naturelle, où seront réunis des ethnologues, des philosophes, des généticiens, des archéologues et des paléontologues fin novembre à Paris.

Au début du XXe siècle, la définition de l’homme moderne reposait essentiellement sur une comparaison de la morphologie de Néandertal et de la nôtre. « Le but était avant tout de nous distinguer les uns des autres », ajoute Nicolas Teyssandier, à partir des traits anatomiques les plus significatifs, c’est-à-dire les plus dépendants de la génétique et donc les plus stables d’un individu à l’autre. « C’est pour cela que l’on s’est concentré avant tout sur la forme du crâne », explique Isabelle Crevecoeur, paléoanthropologue, chargée de recherche au laboratoire De la préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (Pacea)2, à l’Université de Bordeaux.

L’anatomie moderne sens dessus dessous

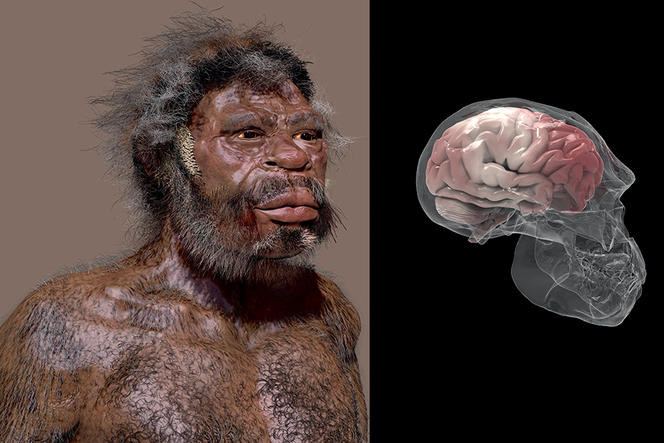

Aujourd’hui, ce qui est considéré comme une anatomie moderne réside principalement sur la présence d’un cerveau globulaire, avec un gonflement du cervelet et des zones pariétales, d’un menton mandibulaire et d’une face rétractée sous le crâne. Des attributs qui se développent tôt au stade embryonnaire. Néanmoins, Isabelle Crevecoeur nous explique qu’il est impossible de dater précisément la naissance de cette anatomie moderne. « C’est un sujet très débattu. Si on utilise ce terme “d’anatomie moderne” c’est avant tout parce qu’on n’arrive pas à donner une définition précise de l’Homo sapiens. » Ces critères anatomiques s’appuient sur la découverte du fossile d’Omo Kibish en Éthiopie, daté de 200 000 ans. « Lorsqu’on a trouvé ce fossile, on s’est dit : “Voilà, ça, c’est l’homme moderne !” », commente-t-elle.

Seulement, comment savoir si cet homme d’Omo Kibish a laissé des descendants ? Et si les préhistoriens ne sont pas partis du mauvais modèle pour définir la modernité ? D’autant plus que si l’on applique cette définition à certains fossiles du Paléolithique supérieur, ils ne seraient plus considérés comme modernes.

Autre exemple : l’homme de Djebel Irhoud, découvert au Maroc et daté de 300 000 ans, possède une face moderne, mais un crâne archaïque. À l’inverse, d’autres fossiles présentent un crâne moderne, mais une face archaïque. « Plus on accumule les informations anatomiques, avec la découverte de nouveaux fossiles, et moins ils entrent dans les boîtes de la modernité que nous avions préétablie, souligne Isabelle Crevecoeur. Nous sommes nombreux à penser qu’être anatomiquement moderne n’a pas de sens. »

Pour dessiner les contours de l’homme moderne, l’anatomie a cédé sa place au concept de modernité culturelle. Une théorie née il y a un peu plus de vingt ans. « On considérait que l’homme moderne était né avec l’acquisition du langage », précise Francesco d’Errico, préhistorien et directeur de recherche CNRS au laboratoire Pacea, qui s’intéresse de près aux évolutions comportementales et cognitives de nos ancêtres. Cette définition de modernité a ensuite intégré l’utilisation de parures, d’outils complexes ou encore de sépultures.

Place à la culture symbolique !

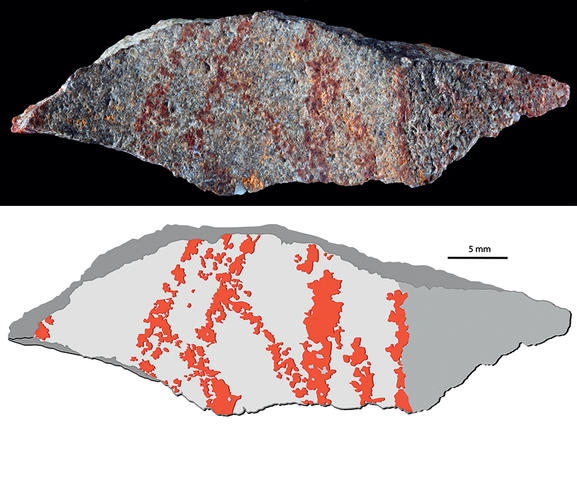

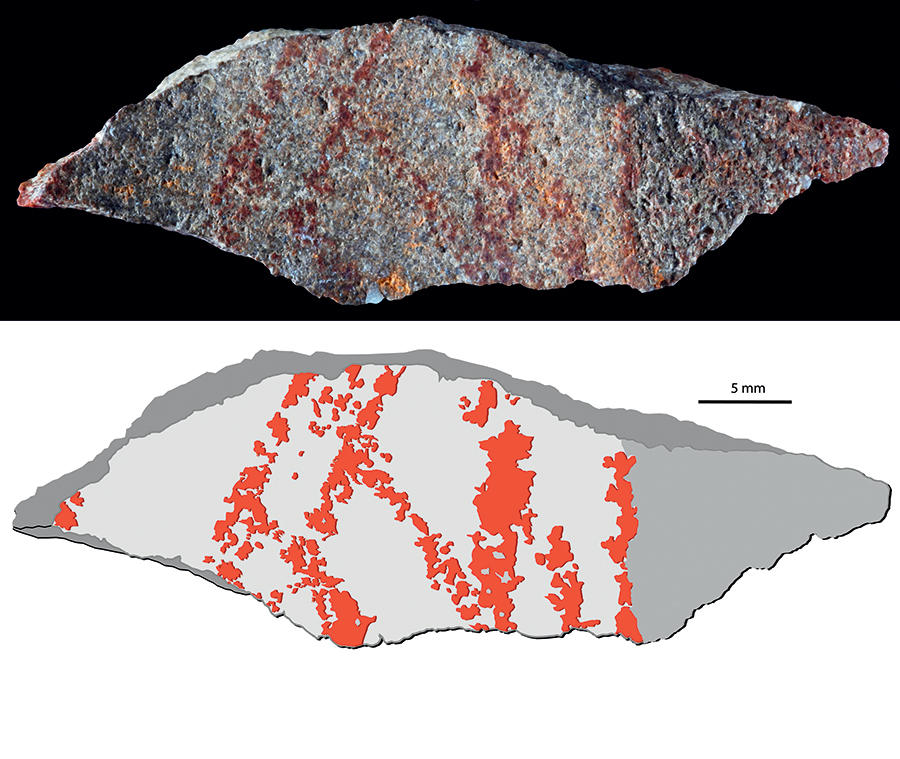

Si la culture et les interactions sociales sont le propre de l’homme, l’une des difficultés des travaux sur l’évolution culturelle est le manque de critères clairs pour interpréter le matériel issu des fouilles. Que ce soit les parures, les gravures ou les pigments retrouvés, comment savoir si cela relève du symbolique ou juste d’une fonction utilitaire ? « Ainsi, pour les parures, on regarde si elles sont régies par des codes stricts, comme le fait d’utiliser toujours la même espèce de coquillage en collier, de les couvrir d’ocre et d’aller les chercher loin du site », explique Francesco d’Errico. Autre exemple : l’utilisation des pigments. Si une population s’échine à chauffer une ocre jaune, pour qu’elle devienne rouge, « c’est que le rouge relève d’une symbolique et que les pigments ne servent pas qu’à protéger la peau », précise-t-il. Ces indices permettent de spéculer sur l’histoire des groupes humains, voire sur la date d’apparition des premières cultures.

Que ce soit l’utilisation de pigments, de pointes de chasse, de parures ou de sépultures, tous définissent la modernité culturelle. Et théoriquement l’Homo sapiens. Pourtant, ces comportements « modernes » sont parfois retrouvés dans des populations bien plus anciennes, tout en étant absents de nombreux sites archéologiques habités par les premiers hommes modernes. Certains préhistoriens pensent désormais que Néandertal, lui aussi, utilisait des pigments, produisait des mastics, et gravait des motifs abstraits. Et des squelettes néandertaliens datés de 120 000 ans semblent correspondre à des sépultures. « Même les chimpanzés semblent avoir des pratiques mortuaires, précise Francesco d’Errico. Cela signifie que notre ancêtre commun devait probablement aussi avoir des telles pratiques. Où placer une césure dans six millions d’années de traitement du défunt, dont nous connaissons somme toute encore très peu de chose ? »

Un concept archaïque

Ces données relativisent la définition même de la modernité. « On se rend compte que le concept de modernité culturelle n’a plus rien de moderne ! », constate Francesco d’Errico. Pendant 200 000 ans des innovations culturelles naissent et disparaissent dans différentes régions du globe. Et elles auraient en définitive peu à voir avec la modernité biologique de l’homme. « Longtemps, nous avons supposé que l’émergence de notre espèce était la cause unique de l’avènement de cultures proches de la nôtre, mais nous retrouvons des comportements modernes chez des populations considérées par le passé comme biologiquement et culturellement archaïques ! », insiste encore Francesco d’Errico.

Si modernité culturelle et biologique peuvent être séparées, l’étude de l’anatomie renseigne tout de même sur l’évolution des modes de vie de nos ancêtres. Ainsi, l’examen de la morphologie de l’humérus aide à comprendre les activités quotidiennes des Homo sapiens. Les formes anciennes d’humérus sont comparées aux os de nos contemporains pratiquant régulièrement la course à pied, la nage ou la rame. Si le remodelage osseux est semblable, « on peut supposer qu’ils avaient le même genre d’activité », indique Isabelle Crevecoeur.

Et l’anatomie balaie parfois certaines idées reçues. Alors que Néandertal est perçu comme une brute épaisse, l’analyse de ses phalanges révèle qu’il avait une habilité supérieure à la nôtre !

Né de la diversité

Désormais, tous s’accordent sur un point : ces évolutions modernes ont fonctionné par mosaïque. Une théorie confirmée par la génétique. « Si l’homme moderne était né d’un coup, on le retrouverait dans l’étude du génome, or ce n’est pas le cas. En revanche, on voit une évolution graduelle, en mosaïque », explique Évelyne Heyer, généticienne au laboratoire Éco-anthropologie et ethnobiologie3. En remontant génération par génération le génome humain, il est possible d’observer des ruptures génétiques. Une sorte d’arbre généalogique génétique, réalisé sur de l’ADN actuel, avec en complément de l’ADN ancien, très difficile d’accès. « Avec ces analyses, on voit clairement, dans le génome actuel, la sortie d’Afrique de Sapiens il y a 70 000 ans, et en comparant avec l’ADN ancien de Néandertal on estime la séparation entre ces deux branches à environ 800 000–600 000 ans », illustre Évelyne Heyer.

L’étude génomique confirme aussi notre ressemblance frappante avec Néandertal : 99,7 % de notre génome est commun, « alors qu’entre deux hommes modernes la ressemblance est de 99,9 % », indique la généticienne. Bien sûr, la génétique n’explique pas tout : « On ne retrouvera pas un gène codant directement la capacité à réaliser des peintures rupestres ! », sourit Évelyne Heyer. Mais elle permet de comprendre les adaptations locales et environnementales de chaque population. La couleur de peau, l’apparition des yeux bleus, la protection contre certains pathogènes comme le paludisme… Toutes ces données génétiques sont des signatures de sélection à chaque moment de l’histoire.

Si l’adaptation à l’environnement se lit dans le génome, elle peut également être retranscrite grâce à l’épigénétique. Cette discipline permet d’étudier les modifications de l’expression des gènes,

par exemple la méthylationFermerProcessus biochimique conduisant à l’inactivation d’une partie de l’ADN. de l’ADN, qui peuvent résulter de différents facteurs, comme les changements environnementaux ou l’alimentation. C’est le sujet de recherche de Lluis Quintana-Murci, généticien des populations et directeur de recherche au laboratoire génomique évolutive modélisation et santé4. « Les changements génétiques de notre génome et leur implication dans l’adaptation sont des processus rares et lents, mais une fois que le changement est effectué, il est pérenne. Alors que l’épigénétique est beaucoup plus rapide, mais moins stable », indique-t-il.

En étudiant les modifications génétiques et épigénétiques de différentes populations, il est possible de retracer les conditions de vie de nos ancêtres et de comprendre quels facteurs génétiques ont été façonnés. « Lorsqu’on compare le profil génétique de deux populations d’agriculteurs, l’une forestière et l’autre rurale, on voit qu’ils n’ont pas le même profil de méthylation. Et les modifications épigénétiques touchent surtout des gènes codant pour l’immunité, explique ainsi Lluis Quintana-Murci. L’expression de l’ADN a été modifiée en fonction du milieu de vie. »

Que ce soit en termes de brassage génétique, anatomique ou culturel, la diversité semble être la clé de la modernité. « À chaque fois que nous avons rencontré d’autres populations, nous nous sommes mélangés, et avons échangé nos gènes et des traits culturels », rappelle Francesco d’Errico. Certes, Homo sapiens reste le seul et dernier représentant de la lignée Homo, mais rien n’indique qu’il en est le plus moderne… Sa survie pourrait être le fruit du hasard. Il manque encore de nombreux éléments, notamment sur la naissance de Néandertal, pour retracer un semblant d’histoire humaine. Et la période de 400 000 à 200 000 ans reste opaque pour les scientifiques.

Une vision eurocentrée biaisée

Étudier la modernité à la préhistoire permet de repenser notre conception de l’humanité. Car pendant des années, l’accent était mis sur l’unicité de l’espèce et « la notion de modernité sous-entend une évolution graduelle vers un “mieux” », regrette Isabelle Crevecoeur. Pourtant, il y a plus de différence entre deux groupes de chimpanzés qu’entre toutes les populations humaines. Désormais, la définition de l’homme moderne devrait s’orienter vers plus d’universalisme, en incluant les singularités et les adaptations locales de chaque population. « Le concept de modernité est dépassé depuis le début, la révolution de l‘homme moderne n’a jamais eu lieu », tranche Francesco d’Errico. Un avis que partage Isabelle Crevecoeur : « C’est une polarité gênante, je ne pense pas que nous soyons au-dessus des autres espèces fossiles. »

« Parler de modernité a permis de lancer le débat », rappelle Nicolas Teyssandier. Car, pendant des décennies, la recherche de fossiles s’est concentrée sur l’Europe, induisant une vision eurocentrée de l’évolution des homininés.

« En Afrique, il y avait un déséquilibre régional énorme sur les fouilles : les zones coloniales britanniques en Afrique de l’Est étaient très étudiées, mais pas du tout d’autres régions comme l’Angola. Ça a biaisé notre vision », raconte Isabelle Crevecoeur. Le concept de modernité à la préhistoire est voilé de politique. Que ce soit pour essentialiser des populations, les différencier ou les stigmatiser. Ce n’est que dans les années 1990, que les fouilles se sont ouvertes à toute l’Afrique.

Les premiers résultats ont été révélés dans les années 2000. Ces données ont chamboulé notre vision de l’homme, confirmant notamment la sortie d’Afrique et l’existence de morphologie et de culture multirégionales. « Désormais, c’est l’Asie que l’on est en train de découvrir, avec certainement à la clé des découvertes immenses », s’enthousiasme Nicolas Teyssandier. ♦

—— —— —— ——

Rendez-vous

Colloque Modernité et Préhistoire, au Musée de l’Homme, à Paris, les 30 novembre et 1er décembre.

Au programme : conférences ouvertes au public et rencontres avec les chercheurs.

À lire sur notre site :

La préhistoire entre modernité et universalité

- 1. Unité CNRS/École des hautes études en sciences sociales/Université de Toulouse Jean-Jaurès/ministère de la Culture et de la Communication/Institut national de recherches archéologiques préventives.

- 2. Unité CNRS/Université de Bordeaux/ministère de la Culture et de la Communication/École pratique des hautes études/Institut national de recherches archéologiques préventives.

- 3. Unité CNRS/Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)/Université Paris-Diderot. Évelyne Heyer est également professeur au MNHN.

- 4. Unité CNRS/Institut Pasteur.

Voir aussi

Auteur

Léa Galanopoulo est journaliste scientifique indépendante.