Vous êtes ici

Patrimoine: une recherche tous azimuts

Cet article a été publié initialement dans le numéro 4 de la revue Carnets de science.

Proclamée Année européenne du patrimoine culturel par le Parlement européen, 2018 devrait aiguiser encore un peu plus l’appétit déjà féroce des habitants du Vieux Continent, et notamment des Français, pour les trésors du passé. De fait, en septembre 2017, les 34es Journées européennes du patrimoine ont drainé 30 millions de visiteurs d’une cinquantaine de pays entre le cap Nord et la mer Méditerranée. Une fringale encouragée par les pouvoirs publics et stimulée par l’élargissement continu de la notion de « bien patrimonial ».

Longtemps incarné par « Sa Majesté » le monument historique et régenté par des autorités émanant de l’État, donc très normatives, le patrimoine englobe désormais un patchwork d’éléments à protéger : des collections muséographiques à l’art du pizzaiolo napolitain (ennobli par l’Unesco comme patrimoine immatériel de l’humanité en 2017), des cathédrales aux lavoirs de village, en passant par les grottes préhistoriques, les films des frères Lumière, les trois systèmes d’écriture de l’alphabet géorgien, etc.

Que son contenu soit naturel ou culturel, matériel ou immatériel, humain ou non humain, local ou universel, qu’il remonte ou non à des temps reculés, qu’il serve à affirmer son identité, à légitimer un combat politique, à favoriser l’essor du tourisme et de l’économie, « le patrimoine est ce à quoi est attachée une nation, une société, une communauté quelconque, et qu’elle cherche à sauvegarder pour le transmettre. Il est une relation au monde et aux choses autant qu’une collection d’objets », rappelle le sociologue Michel Rautenberg, du Centre Max-Weber1.

Mais comment expliquer l’ouverture du domaine patrimonial, dans nos sociétés, à l’immatériel, aux édifices récents, et même aux paysages ? Ce tropisme illustre-t-il une volonté de s’arc-bouter sur le passé, faute de pouvoir se projeter vers l’avenir ? Magnifier « l’héritage des ancêtres » servirait-il à nous rassurer collectivement à un moment où la planète affronte une série de crises (climatique, écologique, géopolitique…) dont personne ne connaît l’issue ?

« Aujourd’hui, dans un monde en perpétuelle métamorphose, tout ce à quoi tient une collectivité et qu’elle craint de voir disparaître peut devenir patrimoine, commente Michel Rautenberg. Mais je n’aime pas les expressions “hypertrophie de la mémoire” ou “sur-patrimonialisation”. Au XIXe siècle déjà, il existait un processus de patrimonialisation assez avancé qui s’exprimait par exemple à travers l’ouverture de musées de folklore ou de travaux de collecte de costumes, de chants traditionnels… Et quand les peintres de la Renaissance immortalisaient les paysages de Toscane, n’était-ce pas une amorce de reconnaissance du paysage comme objet patrimonial ? Surtout, je ne vois pas de “pathologie” derrière l’extension de la notion de patrimoine à de nouveaux objets. La plupart des projets patrimoniaux ne sont pas guidés par l’angoisse, mais par le souci de développer un territoire, de maintenir telle ou telle tradition vivante, de tisser du lien social… »

Au-delà des frontières

Une chose est sûre : que ce soit à cause du passage des siècles, de la guerre, des catastrophes naturelles, du pillage, de l’urbanisation sauvage, etc., tout patrimoine saccagé ampute la mémoire collective. Sans surprise, nombre des 54 joyaux architecturaux inscrits à ce jour par l’Unesco sur la Liste du patrimoine mondial en péril doivent ce triste privilège à la guerre civile qui fait rage en Syrie. Ainsi, depuis 2011, les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel que recèle l’âpre décor du Massif calcaire, au nord du pays, sont lourdes.

« Nous ne pouvons plus mener de recherches sur le terrain, ni contribuer à la préservation physique des dizaines de villages et des paysages qui ont été façonnés dans ce territoire rocailleux entre les II e et VI e siècles de notre ère, des vestiges antiques qui étaient jusqu’au début de la guerre dans un état de conservation bon, voire excellent, déplore Catherine Duvette, du Laboratoire archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Archimède)2. De même, le Nord de l’oasis égyptienne de Bahariya, près de la frontière libyenne, ne nous est plus accessible depuis 2015. Le patrimoine archéologique et scientifique sur lequel nous travaillons, dont un ensemble cultuel dédié au dieu Amon et un fort romain, y est en danger d’effacement. Le moyen pour les chercheurs de pallier ces menaces est d’exploiter et de publier l’ensemble des données (récits de voyageurs, photographies aériennes anciennes et photographies satellites contemporaines, travaux de prospections et de fouilles, études thématiques, etc.) concernant ces sites afin de pouvoir, à terme, identifier les vestiges détériorés ou, malheureusement, disparus. »

Non moins utile, réaliser la numérisation en 3D complète d’un site gravement endommagé permet de dresser un inventaire des destructions. À l’instar de ce qu’a fait, à Palmyre en 2016, la start-up française Iconem après le départ des djihadistes de l’État islamique.

Une investigation de haute précision

Étudier les objets d’art ou d’archéologie, assurer au mieux leur conservation et les restaurer, les physico-chimistes, sous des cieux plus cléments, s’y emploient par chance en paix depuis des lustres. Et jamais « l’art-chimie », comme Philippe Walter, directeur du Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (Lams)3, se plaît à nommer ce champ de recherche, n’a connu pareille effervescence.

« Les outils à notre disposition pour comprendre à partir de quelles techniques, de quels matériaux, de quelles molécules naturelles ou de synthèse les œuvres du patrimoine ont été élaborées, mais aussi pour contribuer à la préservation de ces biens et démasquer les faux, les contrefaçons et les escroqueries, sont de moins en moins invasives, voire totalement non invasives, s’enthousiasme ce chercheur. Par ailleurs, sans cesser de recourir aux gros équipements, comme les accélérateurs de particules et le rayonnement synchrotronFermerLe rayonnement synchrotron est caractéristique de toute particule chargée soumise à une accélération. Il permet notamment de sonder la structure et certaines propriétés de la matière., nos efforts se concentrent sur l’élaboration d’outils légers et portables de manière à ce que ce ne soit plus les œuvres qui se déplacent vers le laboratoire, mais les instruments qui viennent à elles. »

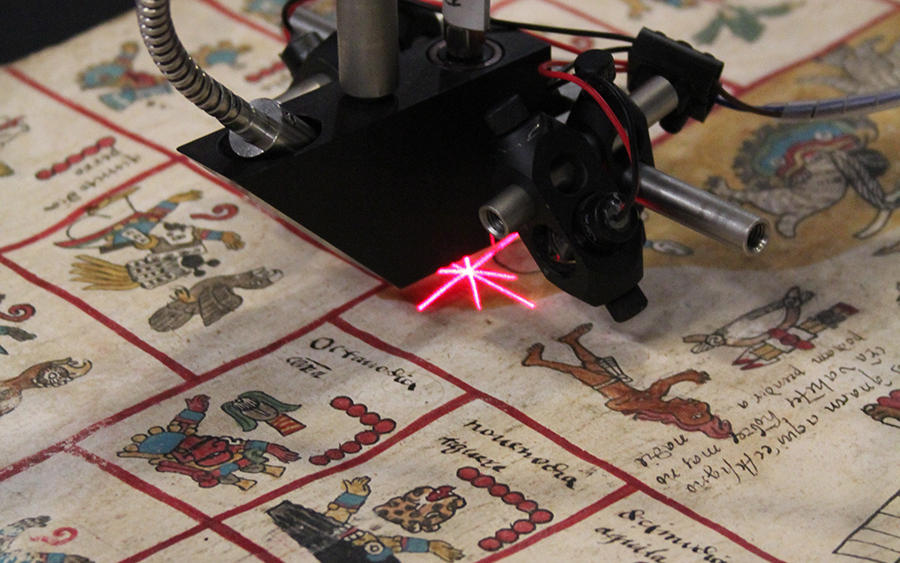

Spectrométrie de fluorescence des rayons X pour déterminer la composition chimique complète d’une zone sur un tableau ou une sculpture ; imagerie hyperspectrale dans le visible et l’infrarouge (sans oublier les ondes térahertz4) pour analyser la nature des pigments et des liants, révéler des couches sous-jacentes cachées témoignant des modifications que l’artiste ou des restaurations postérieures ont apportées, etc. ; laser Raman pour identifier une large gamme de matériaux tels que les gemmes, les verres, les métaux corrodés, etc. ; laser LIBS pour obtenir, entre autres, une information quasi instantanée sur la composition de morceaux de poterie et reconstruire leur histoire… : la liste des outils d’investigation permettant aux chercheurs de travailler directement dans les musées ou sur les sites archéologiques s’allonge d’année en année. « Le non-invasif et le portable ont complètement révolutionné l’exploration de la matérialité du processus créatif », résume Philippe Walter.

L’identification des ingrédients

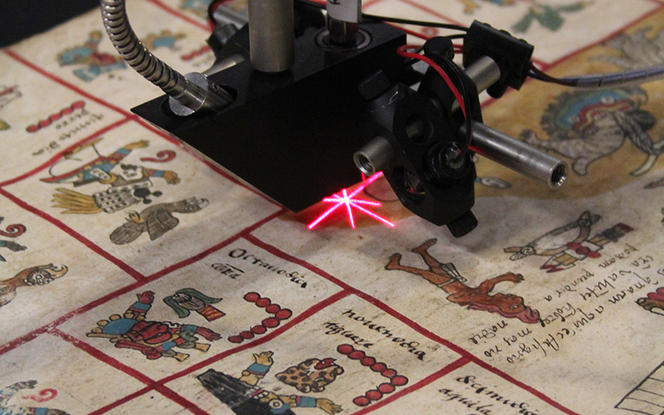

Mobiliser les technologies de pointe pour mieux appréhender les constituants des biens culturels, leur mode de production et leurs processus d’altération afin de proposer des stratégies de conservation et de restauration : le Centre de recherche sur la conservation (CRC)5 y parvient également très bien. Son champ d’investigation ? Très large, des grottes ornées aux instruments de musique, des monuments historiques aux objets en cuir, des documents graphiques et photographiques aux collections d’histoire naturelle... « Notre objectif est de réaliser des cartographies chimiques des constituants sur l’ensemble de l’œuvre, explique Bertrand Lavédrine, directeur du Centre. Grâce à l’imagerie hyperspectrale dans le visible et dans l’infrarouge, nous avons par exemple pu caractériser exhaustivement la constitution des glyphes (illustrations, peintures…) du Codex Borbonicus, un des plus importants manuscrits aztèques. Ces analyses réalisées dans la chambre forte de la bibliothèque de l’Assemblée nationale ont révélé la nature et la distribution de toutes les matières colorantes et ont conforté l’hypothèse d’une fabrication conforme à la tradition précolombienne. De son côté, la microscopie optique non linéaire (multiphoton) nous révèle l’état de conservation des parchemins comme celui de la Mappa mundi d’Albi, l’une des deux plus anciennes cartes connues du monde (VIIIe siècle). Nous avons mis en évidence le très bon état général du parchemin et identifié les zones localement dégradées. »

Dotés d’un scanner de fluorescence X, les mêmes chercheurs peuvent cartographier les éléments chimiques sur de grandes surfaces (0,5 m²) et engranger de précieuses données sur l’histoire de l’objet et/ou ses mécanismes de dégradation. Et la chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle les aide à déterminer la nature et l’origine de papiers traditionnels asiatiques à partir de microprélèvements. « Nous poursuivons par ailleurs la mise au point de traitements de désacidification-renforcement de journaux anciens devenus fragiles et cassants, indique Bertrand Lavédrine, leur stabilisation et leur consolidation doivent permettre de les manipuler pour les numériser ou les communiquer. »

La bonne recette pour restaurer

Connaître la nature des matériaux organiques (protéines, lipides, sucres) présents dans un objet du patrimoine culturel et décrypter leurs modifications chimiques (leur oxydation, par exemple) s’avère également « une source inestimable d’informations, intervient Caroline Tokarski, directrice du laboratoire Miniaturisation pour la synthèse, l’analyse et la protéomique (MSAP)6. Les huiles (de lin, de noix…), les colles d’origine animale (os, tendons de bœuf…), le jaune et/ou le blanc d’œuf et le lait étaient autrefois très utilisés par les peintres pour lier les pigments. Grâce à la spectrométrie de masse de haute résolution, nous sommes parvenus à identifier une colle de poisson (esturgeon) liée à l’effet étincelant d’une célèbre polychromie du XVIIe siècle conservée dans l’église Saint-Michael à Mondsee, en Autriche. Récemment, une autre méthodologie, l’hydrolyse enzymatique spécifique ménagée, nous a permis de révéler la présence de gomme arabique (un autre liant) dans la composition de deux aquarelles du peintre américain Arthur Dove (1880 – 1946) datées de 1870 et exposées au Metropolitan Museum of Art de New York. » Autant de « stratégies analytiques » nécessitant de prélever quelques microgrammes d’échantillon et utilisées actuellement par Caroline Tokarski pour « identifier et caractériser les matières premières utilisées par Léonard de Vinci pour peindre La Cène, élucider les recettes du maître et mesurer l’impact des traitements de restauration sur cette œuvre ».

À la croisée des regards

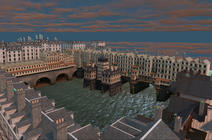

L’apport des technologies numériques à l’analyse et à la sauvegarde de l’héritage culturel n’est pas moins spectaculaire. Élaborer des représentations numériques tridimensionnelles des plus beaux spécimens du patrimoine bâti est en effet un excellent moyen de mieux les comprendre, de les faire comprendre et de proposer des « hypothèses de restitution » quand ces chefs-d’œuvre ont disparu ou sont partiellement détruits. « Les maquettes que nous élaborons alimentent une vaste base de données qui permet, par exemple, de décomposer entièrement un bâtiment d’exception et d’isoler une colonne ou une voûte pour en étudier l’organisation spatiale et la mise en œuvre technique », explique Livio de Luca, directeur du laboratoire Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (MAP)7. Surtout, chaque reconstitution virtuelle, synonyme d’une longue chaîne d’opérations complexes, mêlant recueil de données spatiales à l’aide d’un scanner laser 3D longue portée, plongée dans les archives historiques, relevés photographiques au moyen d’un drone, restitution photogrammétrique, etc., se veut un hymne à « l’hybridation des connaissances ». Pour preuve, informaticiens, archéologues, architectes, historiens, ingénieurs et autres géomorphologues qui ont œuvré main dans la main à la reconstruction numérique du pont d’Avignon et de ses abords à l’époque médiévale se sont échangé, pour l’occasion, 3 200 mails.

La modélisation du Trésor, un petit temple offert il y a 2 500 ans à la ville de Delphes par les Massaliètes (les Marseillais d’alors), a quant à elle bénéficié des lumières d’un spécialiste des pigments antiques, ce qui a permis de reconstituer sa polychromie d’origine. « À l’avenir, ce “croisement des regards” pourrait concerner tous les objets patrimoniaux qui nous entourent (édifices, sculptures, fragments archéologiques, etc.) et impliquer toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sur ces objets (conservateurs, scientifiques, enseignants, étudiants, touristes, etc.), s’enthousiasme Livio de Luca. Aïoli, la plateforme collaborative que nous sommes en train de développer, répond à cette ambition. Ce système repose sur l’idée que, devant n’importe quel objet du patrimoine présent dans la base de données, quiconque puisse le photographier avec sa tablette ou son smartphone et voir automatiquement toute une série de calques graphiques et d’informations s’y surimprimer. Ce faisant, chacun participera à l’amélioration du modèle (puisque les prises de vue serviront à affiner les représentations en 3D) et favorisera le suivi de l’état de conservation de l’objet. »

Des langues en voie d’extinction

La sauvegarde du patrimoine immatériel n’est pas en reste. C’est que, sur les quelque 6 000 langues parlées actuellement dans le monde, 96 % ne sont employées que par 3 % des humains. Et au moins la moitié de ces idiomes, assurent les linguistes, pourraient disparaître d’ici à la fin du siècle, la globalisation entraînant un exode rural qui empêche de nombreuses populations de perpétuer leurs traditions. Bon nombre de scientifiques œuvrent donc pour documenter et décrire ces langues avant qu’elles ne disparaissent. C’est par exemple le cas depuis plusieurs années de Claudine Chamoreau, de l’unité Structure et dynamique des langues (Sedyl)8, sur la langue pesh en voie d’extinction au Honduras.

Les manuscrits anciens, eux aussi vecteurs d’un savoir et d’un imaginaire singulier, font également l’objet d’un soin particulier de la part des chercheurs, comme le prouve la base Jonas développée et administrée par la section romane de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) du CNRS. « Jonas est un répertoire informatique de tous les textes et manuscrits français et occitans antérieurs à 1 500, explique Marie-Laure Savoye, l’une de ses conceptrices. Pour chaque œuvre, il procure la liste des manuscrits et des éditions anciennes et modernes qui permettent de la lire. » Avoir fait migrer quelque 18 000 fiches papier vers un support électronique a métamorphosé cet outil et décuplé son efficience. Où qu’ils soient dans le monde, les chercheurs n’ont plus besoin d’effectuer le voyage vers Paris pour exploiter des données amassées depuis 1941, au risque pour cette documentation d’être victime d’un accident de manipulation, d’un déplacement, d’une soustraction malhonnête, etc. « Jonas est consultable librement sur Internet depuis 2010, se félicite Marie-Laure Savoye. Environ 700 utilisateurs distincts ont recours chaque mois à cet inventaire qui est proche de l’exhaustivité pour les chansons de geste, les romans, le théâtre et la poésie. Fin 2018, tous les écrits médiévaux en prise avec la vie sociale et matérielle (manuels de conversation ou de danse, traités techniques, ouvrages d’économie rurale et domestique…) y figureront. Et d’ici à 2020, Jonas accueillera le catalogue complet des manuscrits français et occitans de la Bibliothèque apostolique vaticane, auquel nous travaillons actuellement. »

Et Internet justement ? Le Web d’aujourd’hui sera-t-il le monument historique de demain ? Une chose est sûre : dans notre ère numérique, tout site qui disparaît entraîne avec lui dans le néant réticulaire un peu de notre culture, de notre histoire, de nos vies. Le réseau, de l’avis unanime, a besoin d’une mémoire. Mais faut-il archiver tous les sites et les centaines de milliards de messages postés sur les réseaux sociaux chaque année ? Autrement, quels critères retenir pour rendre compte de l’extraordinaire diversité de la Toile ? De nouvelles questions auxquelles s’attellent nos experts, et qui prouvent s’il le fallait que le patrimoine reste bien d’une actualité brûlante. ♦

________________________________________________________________________

Le paysage, témoin de notre histoire sociale

Même les paysages sont de plus en plus nombreux à être marqués du sceau de la mémoire et labellisés patrimoine. « Pendant longtemps, une conception pittoresque ou ornementale du paysage a prédominé, rappelle le philosophe Jean-Marc Besse, du laboratoire Géographie-cités9. Les paysages à protéger étaient des sites exceptionnels que l’on découvrait en général depuis une hauteur, et qui étaient censés provoquer chez le spectateur l’apparition d’un plaisir esthétique ou d’une édification morale. » Notre relation avec les paysages est devenue plus complexe et moins « naturelle ». La notion de paysage patrimonial inclut désormais toute une série d’espaces jugés naguère marginaux, ordinaires, « laids » (friches industrielles ou portuaires, entrepôts, zones de contacts entre la ville et la campagne…). « Nous tendons de plus en plus à définir le paysage comme la trace visible de pratiques politiques, d’usages culturels, de stratégies économiques, etc., bref, comme l’expression extérieure de notre histoire sociale, explique Jean-Marc Besse. Toutefois, patrimonialiser un paysage ne doit pas conduire à le figer de façon artificielle, à le mettre pour ainsi dire sous cloche. »

- 1. Unité CNRS/Univ. Lumière Lyon-II/ENS Lyon/Univ. Jean-Monnet Saint-Étienne.

- 2. Unité CNRS/Université de Strasbourg/Université de Haute-Alsace/Ministère de la Culture/Inrap.

- 3. Unité CNRS/Université Pierre-et-Marie Curie.

- 4. Plusieurs équipes y ont recours, dont celles de l'unité mixte franco-américaine Georgia Tech-CNRS.

- 5. Unité CNRS/Muséum national d’histoire naturelle/Ministère de la Culture.

- 6. Unité CNRS/ Université de Lille.

- 7. Unité CNRS/Ministère de la Culture/ ENSA Lyon/ENSA Nancy/ENSA Marseille/ENSA Paris-La Villette.

- 8. Unité CNRS/Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)/Institut de recherche pour le développement (IRD).

- 9. Unité CNRS/Univ. Paris-Diderot/Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).