Vous êtes ici

Climat: l'heure de vérité

Du 30 novembre au 11 décembre prochains, le monde a rendez-vous avec l’avenir de la Terre à Paris. La France accueille la 21e Conférence de l’ONU pour lutter contre le changement climatique ou COP21. Avec un objectif inédit : conclure le premier accord universel et contraignant applicable à partir de 2020 aux 195 pays membres de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). « Notre responsabilité est historique, car nous sommes la première génération à prendre conscience du problème et la dernière à pouvoir agir », a résumé Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international et président de la conférence, sur le site Internet de l’événement. De fait, l’urgence est simplement totale.

Depuis le début de l’ère industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté de près de 1 °C. Et, si rien n’est fait, le climat de notre planète pourrait totalement déraper d’ici à la fin du siècle, avec des conséquences environnementales, économiques et sociales dramatiques. Dans ce contexte, l’objectif de la COP21 est double : limiter le réchauffement à 2 °C et mettre l’humanité sur le chemin de l’adaptation à un climat qui, quoi qu’il en soit, ne sera plus celui que nous avons connu. Pour y parvenir, la communauté scientifique est sur tous les fronts. C’est elle qui a tiré la sonnette d’alarme. Elle est désormais aux avant-postes des solutions.

Certes, le climat de la Terre subit des modifications périodiques. Ainsi, les variations régulières des paramètres orbitaux de la Terre sur son axe et autour du Soleil permettent de rendre compte des cycles glaciaires et interglaciaires. À ceci près que, si ces évolutions naturelles se produisent sur des échelles de temps comprises entre 1 000 et 10 000 ans, le réchauffement auquel nous assistons aujourd’hui se produit à une vitesse fulgurante. Précisément, la température moyenne de notre planète a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012. Et la majorité de cette hausse s’observe depuis 1950. Ainsi, 2014 a été l’année la plus chaude depuis 1880. Et il est possible que 2015 batte un nouveau record. Et les dix années les plus chaudes enregistrées depuis 130 ans, 1998 mis à part, l’ont été après 2000.

On pourra toujours objecter que 0,85 °C ne représentent pas grand-chose. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Comme le précise Pascale Delecluse, directrice de l’Institut national des sciences de l’Univers du CNRS, « seuls quelques degrés séparent une ère glaciaire d’une ère interglaciaire. Ainsi nous sommes bien en train d’assister à un bouleversement climatique majeur et sans précédent par sa vitesse ».

La cause de cette élévation globale de la température de notre planète ? « Il est désormais extrêmement probable que les activités humaines soient la cause principale du réchauffement climatique », indique Sylvie Joussaume, du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE)1. Combustion de gaz et de pétrole, déforestation, agriculture intensive, depuis le début de l’ère industrielle, les activités humaines rejettent dans l’atmosphère des quantités de plus en plus importantes de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane.

La concentration de CO2 au plus haut

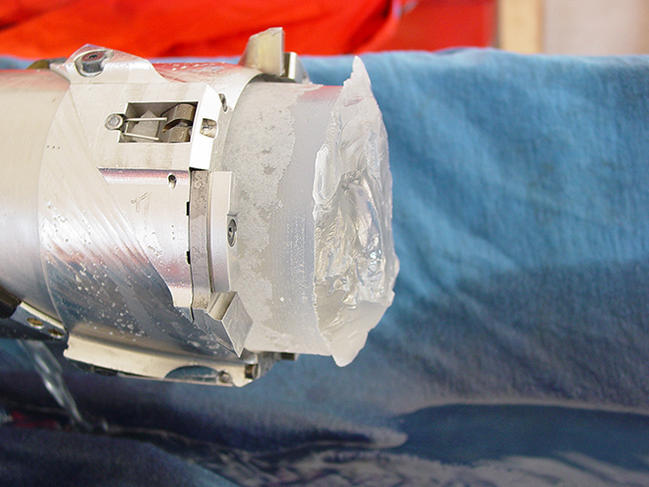

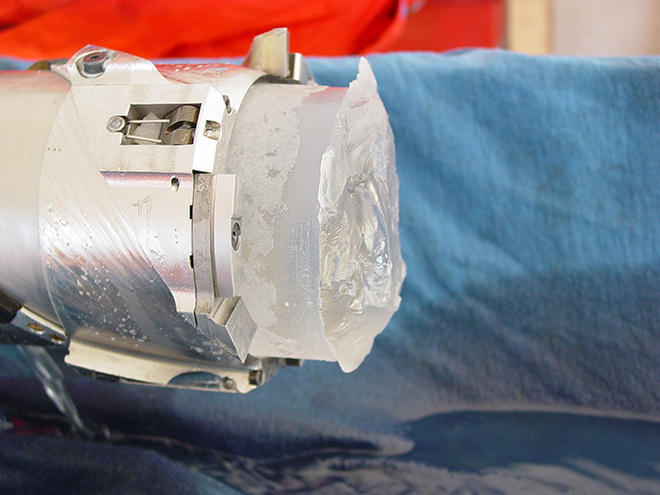

Or la surface de la Terre, chauffée par l’ensoleillement reçu, émet un rayonnement infrarouge absorbé en partie par ces gaz. Ces derniers réémettent à leur tour un rayonnement infrarouge vers la surface et qui la réchauffe. C’est l’effet de serre. Précisément, la concentration de CO2 était de 270 parties par million à la fin du XIXe siècle. Elle est désormais de 400 parties par million, soit la plus forte concentration depuis 800 000 ans, tel que l’ont notamment montré les chercheurs du CNRS en analysant en 2008 les gaz piégés dans la glace antarctique extraite dans le cadre du forage glaciaire Epica.

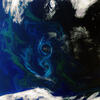

Et les conséquences du réchauffement se font déjà sentir. Fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires, fonte de la banquise arctique en été (30 % depuis 1980), dilatation thermique des océans : le rythme d’élévation du niveau de la mer est désormais de 3,3 millimètres par an contre de 1 à 2 millimètres durant les derniers millénaires. Les épisodes caniculaires sont plus fréquents : les températures extrêmes qui ne touchaient que 1 % de la surface continentale terrestre concernent désormais près de 10 %. Enfin, les océans s’acidifient à un rythme sans équivalent depuis 300 millions d’années du fait de la dissolution du CO2 excédentaire dans les eaux de surface des océans. Avec des conséquences mal connues, mais inquiétantes sur les êtres vivants.

L’inévitable hausse des températures

Or, si les émissions continuaient au rythme actuel, on peut s’attendre à une élévation de la température comprise entre 2,6 et 4,8 °C, avec une valeur moyenne de 3,7 °C, par rapport à la période 1986-2005. Et entre 0,3 et 3,1 °C pour les autres scénarios. Des chiffres issus des prédictions de 27 modèles numériques globaux du système Terre, dont deux auxquels contribue le CNRS, celui de l’Institut Pierre-Simon-Laplace et celui du Centre national de recherches météorologiques-Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Par ailleurs, toujours selon la synthèse des connaissances opérée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), dans le cas le moins favorable, on peut s’attendre à une élévation de presque 1 mètre du niveau de la mer à l’horizon du siècle.

Afin de remettre l’humanité sur une trajectoire climatique vertueuse, les 195 parties de la CCNUCC ont adopté une démarche originale : avant la conférence, chaque pays doit rendre publique une contribution à l’effort global décidée à l’échelle nationale, une INDC pour Intended Nationally Determined Contributions, dont une synthèse devait être présentée le 1er novembre. À la date du 8 septembre 2015, 58 pays représentant 60 % des émissions de gaz à effet de serre en 2012 avaient rendu leur copie. À titre d’exemple, les États de l’Union européenne se fixent un objectif de réduction de 40 % de ses émissions en 2030 par rapport au niveau de 1990. Et se placent dans une logique d’atteindre entre – 80 et – 95 % d’ici à 2050. « À partir de là, on peut s’attendre au mieux à un traité énonçant des principes fondamentaux et un objectif global, plus un second volet reprenant les contributions des parties, analyse Sandrine Maljean-Dubois, du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires2. L’idéal serait un accord flexible et incitatif permettant une révision à la hausse des contributions au fil du temps. »

Sur le fond, pourquoi 2 °C ? « C’est un nécessaire étendard politique », admet Hervé Le Treut, directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace. Mais pas seulement : « C’est aussi l’horizon au-delà duquel la Terre devient réellement une planète différente avec des dangers difficiles à cerner. » Car plus la température moyenne augmente, plus les processus physiques en jeu dans la machine climatique risquent de dépasser des seuils au-delà desquels le système s’emballe : arrêt de la ventilation profonde océanique, fonte totale de la banquise arctique en été, impossibilité pour l’océan d’absorber plus de carbone sous l’effet de l’élévation de sa température…, avec des conséquences pour les milieux incontrôlables et irréversibles.

Une marge de manœuvre très étroite

« Chacun de ces seuils n’est pas nécessairement franchi au-delà de 2 °C d’élévation de la température moyenne, précise Pascale Delecluse. Mais au-delà, on place le climat sur une trajectoire irréversible. » Jean-Louis Dufresne, du Laboratoire de météorologie dynamique3, complète : « Plus le réchauffement est important, plus on s’éloigne du climat connu et moins on a confiance dans notre capacité à prévoir et donc à anticiper ces bouleversements. » D’un mot, on rentre dans l’inconnu. Pas plus de 2 °C est du reste un objectif ambitieux au regard des réalités. Un seul chiffre : pour l’atteindre, les émissions de dioxyde de carbone d’origine humaine ne doivent pas dépasser 3 000 milliards de tonnes, quand 2 000 milliards de tonnes ont déjà été relâchées depuis le début de l’ère industrielle.

il faudra réduire

d’ici à 2050

l’ensemble de

nos émissions de

40 à 70 % par

rapport à 2010.

« La marge de manœuvre est étroite, insiste Sylvie Joussaume. Pour tenir les 2 °C, il faudra réduire d’ici à 2050 l’ensemble de nos émissions de 40 à 70 % par rapport à 2010. Et atteindre la neutralité carbone d’ici à la fin du siècle. » Philippe Ciais, du LSCE, précise : « En tenant compte des incertitudes des modèles sur la sensibilité du climat aux gaz à effet de serre et la capacité des terres et des océans à réabsorber une fraction du carbone émis, disons que cet objectif, qui revient également à baisser nos émissions de 3 à 6 % par an tout au long du siècle, donne une probabilité supérieure à 70 % de rester sous les 2 °C. » Et ce alors même que, « si l’humanité émettait de 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an en 1950, nous en sommes désormais à 10 milliards de tonnes », précise Hervé Le Treut.

En principe, cet objectif qui constitue le volet « atténuation » du futur accord de Paris est tenable. Comme l’a montré le dernier rapport du Giec, sur l’ensemble des trajectoires économiques étudiées, on parvient à une stabilisation du climat dans 60 % des cas. Cependant, cela est possible à la seule condition d’une action forte et immédiate, et parfois avec un dépassement temporaire des 2 °C. Et à un coût macroéconomique de 4 % de PIB sur le siècle, correspondant à une année de retard de croissance.

Mais comme le fait remarquer Franck Lecocq, directeur du Centre international de recherche sur l’environnement et le développement4, « ces projections reposent sur des hypothèses fortes : d’une part la possibilité de piéger le CO2 à grande échelle au milieu du siècle, d’autre part une reforestation massive ». Or, si la première technique qui fait l’objet de recherche notamment au CNRS sur les matériaux permettant de stocker du carbone est encore balbutiante, la seconde pose la question générale encore peu étudiée et incertaine de l’usage des sols5.

C’est du reste un objectif qui plonge malgré tout l’humanité dans un monde transformé. Comme le détaille le dernier rapport du Giec, des zones polaires aux récifs coralliens en passant par les forêts ou les espaces côtiers, l’ensemble des milieux sont déjà et seront de plus en plus touchés par les effets du réchauffement global. Et ce sur tous les continents. Particulièrement l’Arctique, du fait d’un réchauffement plus fort aux hautes latitudes, l’Afrique, qui fait face à des défis multiples, les petites îles, dont la ligne de côte et les ressources en eau douce sont fragiles, et les grands deltas asiatiques, particulièrement sensibles aux risques accrus d’inondations. Avec des conséquences sur les secteurs clés de l’économie (accès à l’eau, approvisionnements énergétiques, rendements agricoles, mouvements de populations…), la santé, la sécurité et la pauvreté.

L’humanité face à un tournant majeur

La diversité de ces enjeux nécessite la mobilisation de toutes les disciplines scientifiques qui sont désormais mobilisées pour y répondre. « C’est essentiel afin d’opérer la transition d’une science qui expose les problèmes à une science des solutions », analyse Sébastien Treyer, de l’Institut du développement durable et des relations internationales. Le succès de la conférence « Notre avenir commun sous le changement climatique » en est la meilleure preuve. Cette conférence internationale a été initiée par la communauté scientifique française, au premier rang de laquelle le CNRS et ses partenaires, et s’est tenue à l’Unesco du 7 au 10 juillet dernier, en forme de préambule scientifique à la conférence de Paris (Lire notre entretien avec Jean Jouzel réalisé à cette occasion). Inaugurée par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, et chargée de construire la position de l’Europe et d’animer la société civile lors de la COP21, elle a rassemblé 2 200 chercheurs et mis en avant l’étendue du spectre des disciplines désormais au chevet du climat. « Elle a permis de dire avec clarté aux décideurs l’ampleur des défis, mais également la mobilisation de toute la communauté scientifique pour trouver des solutions pour atténuer le réchauffement et s’adapter à ses conséquences », précise Sébastien Treyer.

Avant toute chose, il convient d’abord de parvenir à penser la situation dans laquelle se trouve désormais plongée l’humanité. « Nous sommes à un tournant majeur : l’humain fait désormais résolument partie de la chaîne causale qui modifie la nature, et le dérèglement climatique le place face à un enjeu tellement vaste et général qu’en première instance, on imagine n’avoir dessus aucune prise, explique Sandra Laugier, philosophe et directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS). Par ailleurs, il est clair désormais que le progrès ne pourra plus consister à trouver des solutions complètes, mais à essayer de vivre “avec” le moins mal. De ce point de vue, la philosophie aide à ramener cette situation à des situations que l’on peut penser et donc éventuellement traiter. »

Des modèles de prédiction à améliorer

L’une des conditions est aussi de puiser dans les sciences humaines de quoi penser la complexité de cette nouvelle donne globale : « On feint de faire comme si toute l’humanité faisait face à un avenir commun. En réalité, il recouvre des intérêts très divergents, en particulier du fait des inégalités environnementales, économiques et sociales fortes entre les pays. Les sciences humaines et sociales sont ainsi là pour analyser cette complexité et donner un peu de réalisme face aux grandes déclarations. Car il est plus facile de penser une fin du monde ou la catastrophe globale dans 100 ans ou 1 000 ans que de se préoccuper de difficultés immédiates dans toute leur diversité », ajoute la scientifique.

À l’autre bout du spectre disciplinaire, il est par ailleurs primordial que les climatologues affinent leurs prévisions, afin notamment de pouvoir analyser au fil du temps les propositions des pays et garantir leur compatibilité avec les trajectoires souhaitables d’atténuation ou qui rendent possible l’adaptation. Pour ce faire, plusieurs fronts : celui des données qui sont encore en quantités trop restreintes, notamment en Arctique et dans les régions tropicales. Par ailleurs, « de gros efforts sont encore à fournir pour mettre en forme et rendre compatible l’ensemble des données mondiales », ajoute Philippe Ciais.

Également raffiner toujours plus la modélisation des processus, comme celle de la dynamique de la calotte. « Il y a vingt ans, on estimait qu’il faudrait 100 000 ans pour que les calottes fondent et que cela affecte le climat. Or les observations satellitaires et sur le terrain ont révélé une dislocation bien plus importante, d’où un important enjeu de compréhension et de représentation des phénomènes pour une meilleure implémentation dans les modèles numériques », explique Pascale Delecluse. Idem avec le cycle du carbone : « Actuellement, la moitié des émissions est absorbée par les sols, la végétation et les océans. Or on sait que ce chiffre est amené à évoluer dans le mauvais sens du fait de l’élévation des températures sans que l’on puisse dire avec certitude dans quelles proportions. »

Enfin, l’amélioration et la validation des modèles numériques de prédiction du climat sont au menu des climatologues. Afin qu’avec des prévisions plus fiables, ainsi qu’en améliorant leur résolution spatiale, ces modèles puissent d’une part produire des informations précises pays par pays, d’autre part renseigner précisément sur l’évolution dans le temps de l’occurrence de phénomènes locaux extrêmes tels les cyclones.

De fait, l’analyse dans le détail des impacts du changement climatique est une priorité absolue pour engager l’humanité sur le chemin d’une adaptation durable. Un exemple avec l’impact de la montée des océans sur les petits États insulaires qui font figure de premières victimes du réchauffement et ce à très court terme. Or la synthèse des observations sur des centaines d’îlots coralliens indique que, sur les 30 à 100 dernières années, les trois quarts de ces îles ont conservé leur superficie, voire se sont agrandis. « À ce stade de l’histoire, le principal facteur d’évolution est en réalité la capacité des récifs coralliens à alimenter ces îles en sédiments, et pas la hausse du niveau de la mer », explique Virginie Duvat, du Laboratoire Littoral, environnement et sociétés6. Non pas que ce résultat incite à l’inaction. Bien au contraire. Mais il indique que l’adaptation durable à la hausse du niveau de la mer sur quelque littoral que ce soit ne peut en aucun cas passer par la construction d’ouvrages de protection, telles des digues, qui justement empêchent l’apport de sédiments… Plus généralement, « il plaide pour des trajectoires d’adaptation robustes et flexibles qui devront nécessairement s’échelonner dans le temps au gré de l’évolution des impacts », ajoute la géographe. « La science est résolument entrée dans l’ère de l’analyse fine », complète Sébastien Treyer.

Pour ce faire, la « boîte à outils » des scientifiques doit être multifonction. Outils économiques et financiers par exemple. Pour l’heure, l’accord de Paris doit déterminer le financement de l’adaptation au changement climatique. En 2009, les pays développés ont pris l’engagement de mobiliser d’ici à 2020 100 milliards par an sur fonds publics et privés pour permettre aux pays en développement de lutter contre le dérèglement climatique et de s’engager dans un développement durable. Mais, comme le précise Franck Lecocq, « il faudra bien plus, et ce dans un contexte budgétaire contraint ». D’où les réflexions des économistes pour proposer des mécanismes financiers innovants afin de favoriser les investissements dans des projets bas carbone. L’économiste met aussi en avant le concept novateur de cobénéfice. Un exemple : « La pollution atmosphérique engendrée par la combustion de pétrole et de gaz engendre un coût important pour la santé et la productivité agricole, notamment en Chine et en Inde. Le dernier rapport du Giec indique que la réduction des émissions de gaz à effet de serre rapporterait un cobénéfice de l’ordre de 0,6 % du PIB. » Par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre serait à la fois bénéfique pour le climat, mais également pour l’économie de ce pays.

Comment faire changer les comportements ?

Autre front de connaissance indispensable du changement : les politiques publiques dont dépendent la planification et la mise en œuvre des grandes infrastructures, mais aussi pour une part les comportements de tout un chacun. Ainsi, Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques, plaide pour un changement de perspective quant au rôle de la fiscalité. « Dans la perspective des évolutions nécessaires pour faire face aux changements climatiques, une partie de la fiscalité devra non plus être considérée comme une source de revenus, mais comme un levier permettant un rééquilibrage entre ‘’gagnants’’ et ‘’perdants’’. » Condition selon lui d’une évolution des comportements.

de parvenir à

l’objectif de 2 °C

sont minces,

mais elles ne

sont pas nulles.

Car in fine, ce sont bien les comportements de tous qui devront changer. « Cela ne peut pas se résumer à des gestes verts, même importants, comme fermer le robinet pendant que l’on se lave les dents », précise Hervé Le Treut. « C’est une vraie question pour les sociologues, explique Sébastien Treyer. Qu’est-ce qui, dans une société, permet d’induire un changement des comportements, tel celui observé lorsque la cigarette a été interdite dans les lieux publics ? » Sandra Laugier ajoute : « C’est aussi une question pour les historiens, mis à contribution pour déterminer des points de bascule équivalents à celui devant lequel nous nous trouvons. »

À l’autre bout de la chaîne, la communauté scientifique est également active pour ouvrir des perspectives nouvelles en matière de négociations multilatérales et de gouvernance internationale. Sandrine Maljean-Dubois met ainsi en avant l’ensemble des outils juridiques désormais à destination des décideurs pour avancer : « Au-delà d’un accord universel, on peut imaginer des coopérations renforcées dans le cadre de clubs de pays ou bien des accords sectoriels. » Cette spécialiste du droit international et européen de l’environnement pointe aussi les manques de la gouvernance mondiale : « Biodiversité, économie, questions sociales, la gouvernance mondiale est très fragmentée. Il est par exemple dommageable que le protocole de Montréal 7 sur l’ozone soit déconnecté des accords sur le climat, ou que ceux-ci soient sans lien avec l’Organisation mondiale du commerce, qui a la mainmise sur la question de la propriété intellectuelle des technologies propres. De plus en plus de travaux académiques se penchent sur ces verrous et la façon de les dépasser. »

Alors que de nombreux observateurs pointent l’insuffisance des INDC de nombreux pays, la planète sera-t-elle vraiment au rendez-vous à Paris en décembre ? Pour Philippe Ciais, « nous avons étudié les propositions déjà disponibles. En l’état, les chances de parvenir à l’objectif de 2 °C sont minces, mais elles ne sont pas nulles ». Hervé Le Treut ajoute : « Dans de nombreux pays, ces propositions ont suscité des débats importants. Du reste, ce n’est pas neutre pour un pays de s’engager sur quinze ans, il faut valoriser l’effort. Et, au-delà des ambitions qu’affichera le futur accord, le juger à sa capacité à créer une dynamique. » Une chose est sûre, les scientifiques seront au rendez-vous !

Pour en savoir plus :

- Notre blog « En route vers la COP21 ! »

- Notre dossier « Les experts du climat »

- Le site du CNRS pour la COP21

- Le site « Le climat en questions », créé par l’IPSL

- 1. Unité CNRS/CEA/UVSQ-IPSL.

- 2. Unité Droits international, comparé et européen (CNRS/Aix-Marseille Univ./Univ. de Toulon/Univ. de Pau et des Pays de l’Adour).

- 3. Unite CNRS/ENS/École polytechnique/UPMC.

- 4. Unité CNRS/École des ponts ParisTech/Agro ParisTech/EHESS/Cirad.

- 5. http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Lancement-d-un-GI...

- 6. Unité CNRS/Univ. La Rochelle.

- 7. Adopté le 22 mars 1985, le Protocole de Montréal impose la suppression de l’utilisation des CFC et autres substances appauvrissant la couche d’ozone. À ce jour, il a été signé par 197 pays, ce qui en fait le premier protocole environnemental à atteindre la ratification universelle.

Voir aussi

Auteur

Né en 1974, Mathieu Grousson est journaliste scientifique. Diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille, il est également docteur en physique.