Vous êtes ici

De l’expertise scientifique à l’action politique

Cet article a été publié dans le n° 7 de la revue Carnets de science.

Cet été, les gigantesques incendies qui ont ravagé l’Extrême-Orient russe ou les records de température enregistrés dans plusieurs villes de France nous ont rappelés à la triste réalité du réchauffement climatique. Depuis maintenant trois décennies, c’est au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) qu’incombe la délicate mission d’évaluer de manière objective et sans parti pris les données scientifiques, techniques et socioéconomiques permettant de mieux comprendre les risques liés à ce phénomène d’origine humaine.

Cet ensemble d’experts internationaux établit régulièrement des synthèses de l’état des connaissances, en se basant sur les travaux et publications dont la valeur est largement reconnue. Il est tout simplement considéré aujourd’hui comme l’un des modèles les plus aboutis de ce qu’une communauté scientifique organisée peut fournir aux gouvernements en termes d’expertise, de diagnostic et d’aide à la décision face à un problème planétaire.

Et pourtant… les publications du Giec ne suffisent pas à convaincre pleinement les responsables politiques d’agir efficacement contre le changement climatique. « Même si cette organisation intergouvernementale revendique de fournir aux décideurs des informations pertinentes sur le changement climatique, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne découlent pas directement des rapports scientifiques qu’elle publie mais résultent en fait de longs échanges, de compromis et d’influences réciproques entre science et politique », rappelle Hélène Guillemot, historienne et sociologue des sciences au Centre Alexandre-Koyré1, spécialiste du changement climatique. Une chose est sûre : l’échec relatif de la lutte contre le changement climatique ne résulte pas d’une insuffisance de connaissances scientifiques, désormais pléthoriques et solidement étayées.

Un précédent couronné de succès

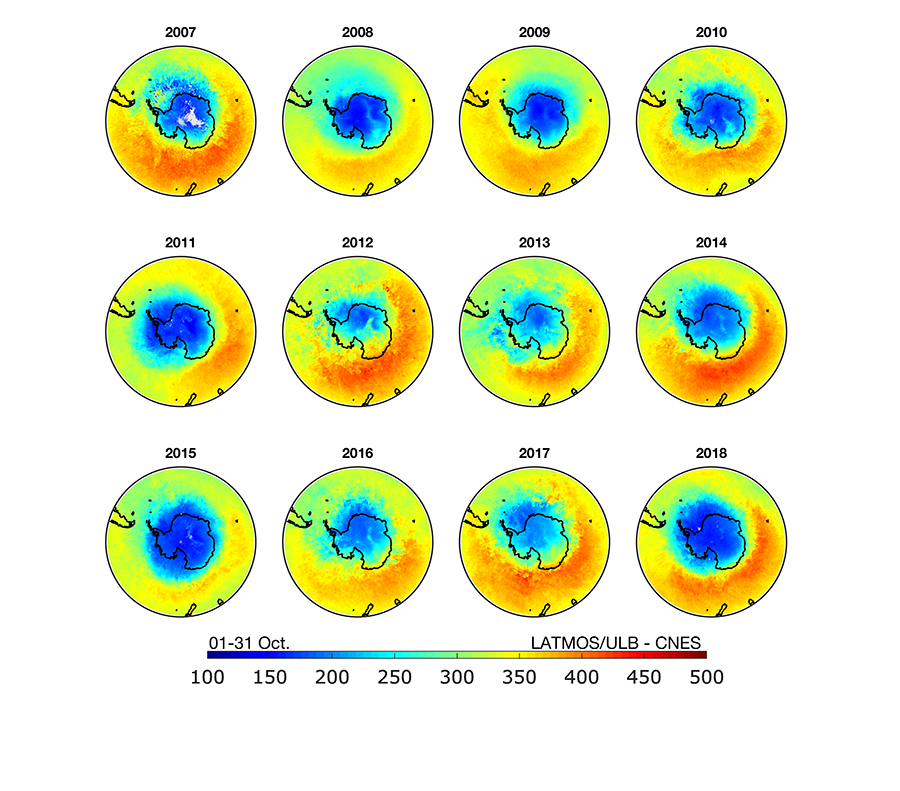

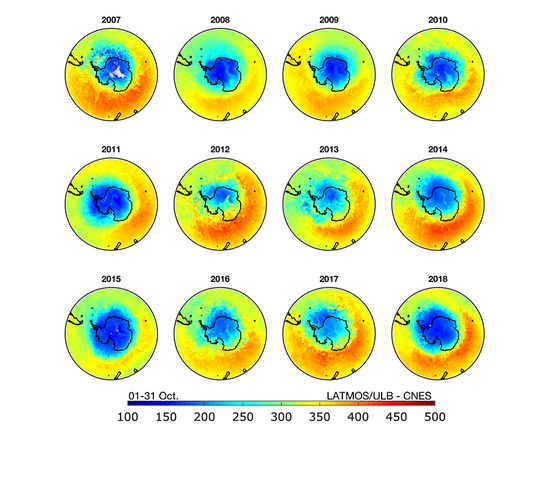

Mais l’histoire récente l’a montré : une mobilisation des scientifiques peut porter ses fruits et se traduire par une réponse mondiale à la hauteur. Le fonctionnement du Giec est en effet directement inspiré du protocole de Montréal, un précédent couronné de succès. Signé en 1987 pour tenter de circonscrire la formation du trou dans la couche d’ozone, ce traité international a en effet débouché sur une coordination exemplaire entre scientifiques, industriels et décideurs politiques. « Le protocole de Montréal reste, aujourd’hui encore, le seul traité environnemental à avoir atteint la ratification universelle, ce qui n’est pas le cas de l’accord de Paris sur le climat pour lequel plusieurs pays manquent encore à l’appel », constate Cathy Clerbaux, directrice de recherche CNRS au Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales2 (Latmos).

Après la découverte du trou dans la couche d’ozone, les coupables sont rapidement identifiés par plusieurs équipes de chercheurs internationales : il s’agit des chlorofluorocarbures, les fameux CFC, alors utilisés massivement par l’industrie comme gaz propulsants ou réfrigérants. Pour la chercheuse du Latmos qui étudie la composition en gaz de l’atmosphère à partir des données satellites, il s’agit d’un élément essentiel de la réussite du protocole de Montréal.

« À l’époque, moins d’une dizaine d’industriels produisaient ces composés chimiques, ce qui a grandement facilité la coopération avec ces entreprises. Elles ont pris l’initiative de commercialiser des produits de substitution dès lors que la nocivité des CFC à l’égard de la couche d’ozone a été avérée. » En d’autres termes, la lutte contre la destruction de la couche d’ozone était un défi plus technique que politique. Un défi relevé : le trou dans la couche d’ozone réduit inexorablement, comme l’ont révélé les données du service européen Copernicus.

Là s’arrête sans doute le parallèle avec les enjeux associés au réchauffement climatique. Car, dans ce domaine, ce n’est pas une poignée d’industriels de la chimie qu’il s’agit de convaincre de changer de pratiques, mais des pans entiers de notre modèle économique basé sur l’utilisation massive de ressources fossiles qu’il convient de revoir de fond en comble3. L’action en faveur du climat repose aussi aujourd’hui sur la bonne volonté des pays et reste donc particulièrement fragile, comme l’a montré, en 2017, le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, signé à l’issue de la COP21.

Quand le Giec fait débat

Les rapports d’évaluation du Giec sont au cœur de ces négociations internationales sur le climat et des débats animés qui les accompagnent. Une position délicate parfois mise à profit pour tenter de jeter l’opprobre sur l’organisation intergouvernementale, à l’image du « Climategate4 » qui a éclaté quelques semaines avant la conférence de Copenhague sur le climat. « Le Giec a su tirer les enseignements de ce pseudo-scandale en rendant obligatoire la déclaration d’éventuels conflits d’intérêts pour tout scientifique prenant part à la rédaction de ses rapports d’évaluation », rappelle Jean Jouzel, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement5 (LSCE) et vice-président du groupe scientifique du Giec de 2002 à 2015.

Si, au fil des années et des publications, le Giec est parvenu à s’affranchir de nombreuses contraintes politiques en renforçant la formalisation de son processus d’expertise, il n’en demeure pas moins une organisation hybride. Alors que son mode de fonctionnement est rigoureusement scientifique, le résumé final de ses volumineux rapports doit être approuvé par l’ensemble des gouvernements. Une procédure qui peut conduire l’organisation à faire des concessions sous la pression de certains pays.

En 2014, Jean Jouzel a vécu cette situation de l’intérieur lors de la finalisation du cinquième rapport du Giec. « Nous avions proposé d’intégrer au résumé à l’intention des décideurs un graphique présentant l’évolution de la répartition des émissions totales des gaz à effet de serre (GES) en fonction des principaux secteurs économiques et de groupes de pays classés selon leur niveau de revenu, détaille le climatologue. Mais après d’intenses discussions entre les représentants des gouvernements, cette figure extraite du résumé technique du groupe 3 chargé d’évaluer les solutions susceptibles de limiter les émissions de GES n’a pas été retenue. »

Cette forme de déconvenue ne devrait-elle pas inciter le Giec à être davantage prescriptif en matière de lutte contre le changement climatique ? Comme la plupart des scientifiques de l’organisation, Jean Jouzel estime que l’absence de recommandations de la part du Giec garantit sa crédibilité scientifique : « Malgré des rapports toujours plus étayés sur les conséquences à venir du réchauffement climatique, je reste persuadé que l’homme n’acceptera la réalité de ce phénomène qu’à partir du moment où il en subira lui-même les conséquences. » La mobilisation massive de la jeunesse en écho aux récentes catastrophes climatiques tend malheureusement à donner raison au chercheur du LSCE.

Agir pour la biodiversité

En dépit d’une certaine lourdeur bureaucratique et de rapports jugés parfois trop prudents par certains observateurs extérieurs, le modèle du Giec s’est progressivement imposé comme une référence lorsqu’il s’agit d’organiser l’expertise scientifique internationale sur un sujet environnemental. C’est le cas de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), créée en 2012 à l’initiative des Nations unies. Depuis, l’expertise scientifique issue de l’IPBES s’efforce de donner une impulsion nouvelle aux politiques de lutte contre l’érosion de la biodiversité.

« Si l’IBPES a beaucoup de similitudes avec le Giec de par sa structure et son mode de fonctionnement, elle a la particularité de prendre en compte une multiplicité de connaissances dans le domaine de la biodiversité, allant des études scientifiques aux savoirs locaux et indigènes liés à la dimension sociale et spirituelle de la nature », précise Sandra Lavorel, directrice de recherche au Laboratoire d’écologie alpine6 (Leca) de Grenoble et auteure principale au sein de l’évaluation de l’IPBES pour l’Europe et l’Asie centrale. Pour tous les pays qui se sont engagés à préserver la biodiversité, le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 sert de cadre d’action tout au long de cette période. Il comprend vingt objectifs ambitieux nommés « Objectifs d’Aichi7 ».

Mais alors que la décennie est en passe de s’achever, la majorité d’entre eux ne sont toujours pas atteints. Au niveau européen, le bilan est néanmoins plus positif, à l’image du réseau Natura 2000 qui constitue désormais un outil de protection efficace de tout un ensemble d’écosystèmes et d’espèces. « Bien que la prise de conscience autour de la préservation de la biodiversité soit bien réelle en Europe, elle n’a pas été jusqu’ici suffisamment intégrée aux autres politiques de l’Union européenne (UE), l’environnement y étant le plus souvent traité en silo sans véritable cohérence avec les compétences de l’UE liées au développement économique », tempère Sandre Lavorel.

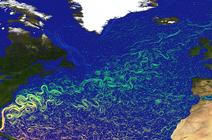

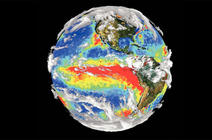

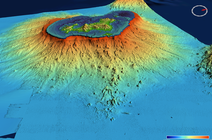

En matière d’expertise scientifique en lien avec le climat, le milieu océanique demeure pour sa part une véritable terra incognita. Si 90 % de la chaleur résultant de nos émissions de GES est stockée dans les océans, nous ne savons toujours pas jusqu’à quel niveau d’élévation des températures ils seront en mesure d’atténuer le réchauffement climatique.

C’est en constatant que l’océan était le grand oublié des négociations sur le climat, alors même qu’il constitue un maillon essentiel de sa régulation, que la Plateforme océan et climat (POC) a vu le jour le 11 juin 2014, à l’occasion de la Journée mondiale des océans. Créée avec l’appui de la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco, la POC regroupe aujourd’hui plus de 70 membres (instituts de recherche, ONG, collectivités territoriales, acteurs du secteur privé…). « Cette initiative qui a vocation à agréger, puis à diffuser un maximum de connaissances sur l’interaction entre océan, climat et biodiversité vise par ailleurs à peser politiquement au niveau des Nations unies pour la protection de l’océan », souligne Françoise Gaill, ancienne directrice de l’Institut écologie et environnement du CNRS et coordonnatrice du conseil scientifique de la POC. Grâce à l’action de cette dernière, l’océan a été cité pour la première fois en tant qu’écosystème dans le préambule de l’Accord de Paris. Autre avancée à mettre au crédit de la plateforme : la publication en septembre 2019 d’un rapport du Giec consacré à l’impact du réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère, soit les masses de glaces continentales.

Des choix collectifs

Le Giec a fait école au-delà des questions environnementales, comme en témoigne la mise sur pied du Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), une initiative franco-canadienne lancée en 2018 et confirmée lors du dernier sommet du G7. À terme, cette structure internationale réunira une large expertise multidisciplinaire dans le but d’étudier les impacts sociaux, économiques et culturels associés au développement rapide de l’intelligence artificielle (IA).

Directeur de recherche émérite au CNRS, Malik Ghallab a coorganisé le Global Forum on AI for humanity qui s’est tenu à Paris fin octobre pour établir les actions prioritaires du GPAI. « Bien que certaines réglementations s’efforcent déjà de protéger les citoyens face au développement accéléré de l’intelligence artificielle, comme le règlement général sur la protection des données de l’UE, elles demeurent incomplètes, estime le chercheur. En analysant les possibles développements de l’IA, du point du vue du risque et de l’utilité sociale, le GPAI entend ainsi éclairer les décideurs pour leur permettre de favoriser un déploiement socialement désirable de cette technologie. »

Qu’il s’agisse de bouleversements de nature technologique ou écologique, les réponses apportées par nos sociétés supposent des décisions économiques et politiques relevant de choix collectifs. Le passage à l’action des États ne serait alors qu’une question d’acquisition du pouvoir par les bonnes personnes à travers le monde comme le suggère Jean-Baptiste Fressoz à propos de la lutte contre le changement climatique : « Tant que ce pouvoir ne sera pas davantage placé entre les mains de dirigeants convaincus que la réponse à cette problématique globale implique une réorganisation profonde des flux de transports, de marchandises et de personnes, aucune décision forte n’émergera. » ♦

- 1. Unité CNRS/Muséum national d’histoire naturelle/École des hautes études en sciences sociales.

- 2. Unité CNRS/Sorbonne Université/Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

- 3. Selon une étude de l’ONG britannique Carbone Disclosure Project (CDP) publiée en 2017, 100 entreprises seraient responsables à elles seules de 71 % des émissions mondiales de carbone.

- 4. L’incident des courriels du Climatic Research Unit (CRU), plus connu sous le nom de Climategate, est une affaire résultant de la divulgation, en novembre 2009, de plusieurs centaines de mails et de documents échangés par des scientifiques du CRU et des climatologues de renom.

- 5. Unité CNRS/Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

- 6. Unité CNRS/Université Savoie Mont-Blanc/ Université Grenoble-Alpes.

- 7. Les objectifs d’Aïchi ont été adoptés par les 132 États signataires de la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue en octobre 2010 à Nagoya, au Japon.

Voir aussi

Auteur

Grégory Fléchet est né à Saint-Étienne en 1979. Après des études de biologie suivies d’un master de journalisme scientifique, il s’intéresse plus particulièrement aux questions d’écologie, d’environnement et de santé.