Vous êtes ici

Dans les coulisses de la recherche en climatologie

Temps de lecture : 12 minutes

Plongée dans les archives des climats passés

Depuis 1850, les stations météorologiques, renforcées depuis une trentaine d’années par les satellites, fournissent des données de plus en plus précises sur le climat. Mais, faute d’informations sur des époques reculées, difficile d’appréhender la complexité de la machine climatique terrestre. « Fort heureusement, la nature nous a légué toute une série d’archives naturelles qui témoignent des climats passés, explique Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE)1, l’un des six laboratoires de l’IPSL. Ce sont, par exemple, les coraux, les sédiments, les calottes glaciaires, les glaciers, les stalagmites, les sols et les coquillages anciens ou les arbres, qui conservent une mémoire des conditions qui régnaient quand ils se sont formés. »

Les carottes de glace extraites jusqu’à 3 270 mètres de profondeur près du pôle Sud par la collaboration européenne Epica, à laquelle le CNRS a participé, ont ainsi permis de décrire 800 000 ans de composition atmosphérique et de climat antarctique, et contribuent à faire connaître l’histoire des huit derniers cycles climatiques terrestres qui alternent entre périodes froides (glaciaires) et chaudes (interglaciaires) suivant les paramètres de l’orbite terrestre.

« Pour pouvoir interpréter ces informations, il faut, aussi précisément que possible, comprendre comment le signal climatique s’imprime dans les paramètres biologiques, chimiques ou physiques des milieux, détaille Valérie Masson-Delmotte. Cela repose sur des observations in situ, comme celles que conduit mon collègue Dominique Genty sur des grottes du Sud-Ouest de la France, pour comprendre les processus qui relient climat de surface, infiltration d’eau, formation de la calcite et composition des stalagmites. » Les paléoclimatologues disposent pour ces analyses de méthodes toujours plus sophistiquées et applicables à des échantillons de plus en plus petits. « Il y a aussi un travail délicat de datation de ces archives pour pouvoir combiner les différents enregistrements climatiques obtenus pour une période donnée », précise Valérie Masson-Delmotte.

Ces observations sont confrontées aux résultats des simulations conduites avec les mêmes modèles numériques que ceux utilisés pour comprendre les changements climatiques récents et à venir. « C’est important, par exemple, pour évaluer la sensibilité du climat, autrement dit le changement de température de surface induit par une perturbation de l’équilibre énergétique de la Terre », résume Valérie Masson-Delmotte. Sans oublier que les variations du climat intéressent aussi les historiens : ainsi, la dernière période glaciaire a été le point de départ d’une colonisation de nombreux territoires par nos ancêtres.

Des observations tous azimuts, sur terre, dans les océans et depuis l’espace

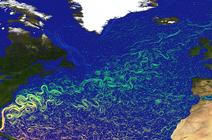

L’étude du climat repose aussi sur un arsenal d’observations en continu à terre, dans les océans et depuis l’espace. Elles permettent à la fois de quantifier le réchauffement, mais aussi d’en mesurer les conséquences. « Dans notre laboratoire, nous nous concentrons sur la mesure du niveau des océans, raconte Anny Cazenave, du Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales2. À partir des informations des satellites, nous pouvons déterminer la vitesse à laquelle le niveau moyen des océans augmente et observer les variations d’une région du globe à une autre. »

En moyenne, depuis vingt ans, le niveau moyen des mers a grimpé de 3 millimètres par an. « Une grande partie de notre travail consiste à comprendre les raisons de cette hausse et à évaluer leur importance », signale la chercheuse. Environ 30 % de l’élévation s’explique par le réchauffement des eaux : l’eau occupe d’autant plus de volume qu’elle est chaude. « Ensuite, 30 % de la hausse vient de l’eau apportée par la fonte des glaciers, et entre 20 et 25 % proviennent du déversement de la glace des calottes glaciaires dans l’océan », poursuit Anny Cazenave. Il reste encore des phénomènes mal évalués, comme l’évolution des eaux pluviales des continents, la fonte des sols gelés aux hautes latitudes (pergélisol), etc. « Nous essayons aussi d’expliquer la variabilité naturelle. El Niño, le phénomène de réchauffement des eaux du Pacifique, fait grimper la hauteur des océans de 1 centimètre. Le mécanisme inverse, La Niña, la fait baisser », précise la chercheuse.

Avant les premières mesures altimétriques depuis l’espace, au début des années 1990, l’essentiel des données était collecté par les bateaux de commerce volontaires et les navires océanographiques. Depuis, plusieurs satellites sont venus renforcer l’arsenal. De même, à partir de 2000, la communauté internationale a déployé le réseau international Argo : plus de 3 000 bouées dérivent sur les océans du globe et mesurent en continu la température et la salinité de l’eau, de la surface jusqu’à 2 000 mètres de profondeur. « Cela permet de mesurer la chaleur stockée dans les océans. Ce sont les écarts liés aux courants qui expliquent que l’eau s’élève beaucoup plus vite par endroits, comme à l’ouest du Pacifique ou au sud du Groenland », résume Anny Cazenave.

Bien évidemment, les observations climatiques ne portent pas que sur l’océan. Les scientifiques scrutent aussi les conditions qui règnent au-dessus des terres émergées : température, pression atmosphérique, humidité de l’air, nébulosités, etc. « L’ensemble des données observées sont utilisées de plusieurs manières, explique Serge Planton3, le responsable de la recherche climatique à Météo France. Elles permettent notamment d’étudier le climat du xxe siècle de manière très fine. Cela sert à vérifier que nos modèles décrivent correctement les phénomènes et cela fournit un état de l’océan et de l’atmosphère très précis qui sert de point de départ aux modélisations du climat futur. »

Depuis les années 1960, les climatologues disposent avec les satellites de données beaucoup plus complètes, en particulier dans les régions désertes du globe et les océans. « Mais cela introduit une hétérogénéité dans les données qui peut fausser nos analyses si on n’y prend pas garde, constate Serge Planton. Ainsi, l’augmentation constatée du nombre de cyclones dans l’hémisphère Sud au cours du XXe siècle est surtout liée au nombre croissant d’observations par satellite. » Et celui-ci d’ajouter : « Ce problème se pose avec chaque nouvelle génération de capteur embarqué sur un satellite. L’homogénéisation des données est essentielle afin qu’elles puissent ensuite être utilisées pour évaluer les tendances climatiques et interpréter les évolutions constatées à partir des modèles. »

D’indispensables simulations informatiques

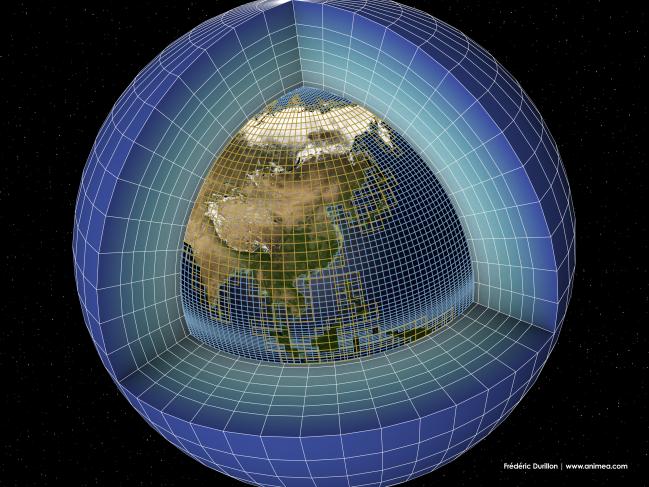

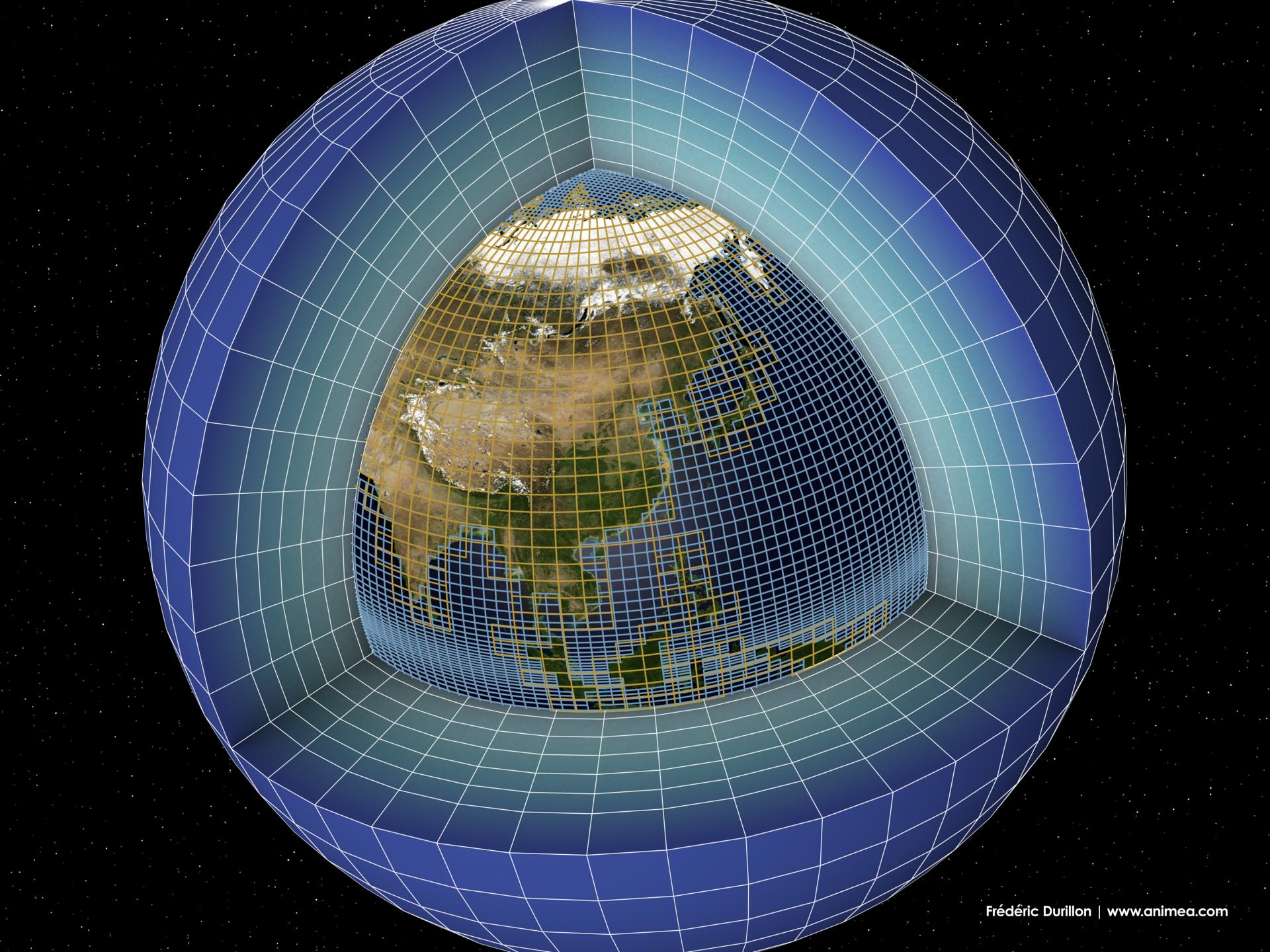

Les modèles climatiques sont des programmes informatiques qui décrivent la planète et ses différents éléments : les terres émergées, le relief, la végétation, les volcans, l’atmosphère, les océans, la banquise, etc. L’océan et l’atmosphère sont découpés en centaines de milliers de petits éléments dans lesquels s’appliquent les équations de la physique et de la chimie, chaque élément interagissant avec ses voisins. À partir des données d’observation à un instant donné, le modèle calcule ce qu’il advient de chacun des éléments vingt ou trente minutes plus tard ; et ainsi de suite, pour reproduire le climat sur des décennies, voire des siècles. La modélisation demande donc une puissance de calcul extraordinaire. Bien évidemment, ces modèles prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines.

Pour préparer le 5e rapport du Giec, les groupes de modélisation se sont mis d’accord sur un cadre de travail baptisé CMIP5, qui définit un ensemble de simulations à conduire sur les climats passé, présent et à venir. « Nous vérifions, par exemple, que nos modèles sont capables de reproduire la variabilité naturelle du climat telle qu’elle existait avant le milieu du XIXe siècle », explique Pascale Braconnot, du Pôle de modélisation climatique de l’IPSL4, qui conçoit l’un des deux modèles climatiques français, l’autre étant réalisé par Météo France. Un modèle doit en effet pouvoir reproduire l’alternance des saisons et des phénomènes océaniques cycliques comme El Niño ou l’oscillation Nord-Atlantique. « Ensuite, poursuit Pascale Braconnot, nous simulons la période 1860-2005 pour quantifier le rôle des différents phénomènes – naturels et résultants de l’activité humaine – susceptibles de modifier le climat : les variations de la quantité d’énergie solaire, les éruptions volcaniques et les aérosols natu-rels, mais aussi les gaz à effet de serre, les particules rejetées par les activités humaines, les changements d’utilisation des sols (déforestation), etc. » Ce sont ces études qui permettent d’attribuer, de manière certaine, le réchauffement récent aux activités humaines.

Les modèles prédictifs reposent sur quatre hypothèses, quatre scénarios physiques qui portent sur une évolution possible de la quantité d’énergie captée par la Terre. Au cours du xxe siècle, la température a grimpé d’environ 0,9 °C en raison d’un surplus d’énergie – le forçage radiatif – de 1,8 W/m2. « Cela peut paraître peu, puisque la surface de la Terre reçoit en moyenne 200 W/m2. Mais il faut savoir que la différence entre la dernière période glaciaire et notre époque n’est que de 3 à 6 W/m2 », précise Pascale Braconnot. Les quatre évolutions possibles de ce forçage radiatif ont été définies avec une valeur comprise, à l’horizon 2100, entre 2,6 et 8 W/m2. Une manière de tenir compte de l’ensemble des évolutions possibles de nos émissions de gaz à effet de serre.

Suivant le scénario choisi, l’augmentation de température au cours du XXIe siècle serait de 2 à 5 °C, annoncent les travaux déjà publiés qui servent de base scientifique au rapport du Giec à paraître. La tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre place la Terre sur une trajectoire de fort réchauffement global, et donc d’une hausse de température prévisible proche de 5 °C, à moins que des décisions énergiques soient prises très rapidement : le scénario qui conduit à une hausse de 2 °C suppose qu’on nettoie l’atmosphère d’une partie de son gaz carbonique dès 2070. Autrement dit, nous aurons probablement, en un seul siècle, un réchauffement global dont l’ampleur est équivalente à une déglaciation qui s’étale d’ordinaire sur des millénaires !

Les effets du réchauffement climatique déjà bien visibles

Bien souvent, les débats sur l’évolution climatique se focalisent principalement sur la température de la Terre ou la hausse du niveau des mers. Mais de nombreux effets sont déjà très visibles, en particulier sur la faune et la flore. « Comme pour les écosystèmes continentaux, l’évolution climatique est un facteur qui s’ajoute à d’autres perturbations des milieux marins, telles la pollution ou la fragmentation des habitats, et l’arrivée d’espèces exotiques, résume Jean-Pierre Féral, de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale5 de la station maritime d’Endoume, à Marseille. On en observe nettement les conséquences. La température de la Méditerranée a grimpé de 1 °C en seulement trente ans. C’est considérable ! »

Des centaines d’espèces de poissons, d’algues et d’invertébrés venues de la mer Rouge depuis le percement du canal de Suez, ou qui étaient à l’origine localisées au large du Maghreb, atteignent le Bassin nord-occidental de la Méditerranée, profitant de températures plus clémentes. « Le mérou se reproduisait sur les côtes d’Afrique du Nord. Désormais, il se reproduit aussi sur nos côtes », remarque Jean-Pierre Féral. Le réchauffement et les canicules qu’il provoque ont parfois des conséquences dramatiques. « En 1999, 2003, 2006 et 2009, la mortalité a été catastrophique pour certaines espèces d’éponges, d’algues et d’invertébrés, poursuit le chercheur. Pendant plus d’un mois, les eaux chaudes de surface sont venues remplacer l’eau à 12-13 °C des profondeurs, touchant des espèces qui ne peuvent se déplacer. »

Pour distinguer l’effet du climat de celui des autres perturbations dans les observations de la vie marine, les chercheurs étudient de manière comparée des zones touchées et des aires marines protégées de la pollution, comme la réserve corse de Scandola. « L’impact du réchauffement sur la vie marine est rarement pris en compte dans les rapports comme celui du Giec, regrette Jean-Pierre Féral. Mais les choses évoluent, car la raréfaction des ressources marines, en particulier halieutiques, et son impact sur nos besoins alimentaires commencent à inquiéter. »

À suivre :

Seconde édition du forum du CNRS à Grenoble.

Conférence « Réchauffement climatique : comment améliorer encore nos prévisions ? », samedi 11 octobre 2014, de 16 h 30 à 17 h 30.

- 1. Unité CNRS/CEA/UVSQ.

- 2. Unité CNRS/Cnes/IRD/UPS.

- 3. Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique (Unité CNRS/Météo France).

- 4. L’IPSL regroupe six laboratoires sous dix tutelles : CNRS/UPMC/UVSQ/Cnes/CEA/IRD/ENS/École polytechnique/Univ. Paris-Diderot/Upec.

- 5. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ./IRD/Univ. d’Avignon.

Voir aussi

Auteur

Mots-clés

À lire / À voir

Le Climat à découvert. Outils et méthodes en recherche climatique, Catherine Jeandel et Rémy Mosseri (dir.), CNRS Éditions, 2011

Gestion des risques naturels. Leçons de la tempête Xynthia, Valentin Przyluski, Stéphane Hallegatte (coord.), Éditions Quæ, coll. « Matière à débattre et à décider », 2012

Mais où sont les neiges d’antan ?, un film réalisé par W. Katarzyna Chambenoit, produit par CNRS Images et Point du Jour (2008, 34 min)

Quel climat dans le futur ?, un film réalisé par Patrice Lanoy, produit par CNRS Images et l’Ipev (série « Alerte aux pôles », 2007, 3 min)

Métatron, une nature en cage, un film réalisé par Christophe Gombert, produit par CNRS Images (2013, 15 min)