Vous êtes ici

« L’origine humaine du réchauffement fait officiellement consensus depuis au moins 15 ans »

De quelle façon se sont élaborées les connaissances sur le changement climatique ? C’est une histoire longue qui débute dès le XIXe siècle ?

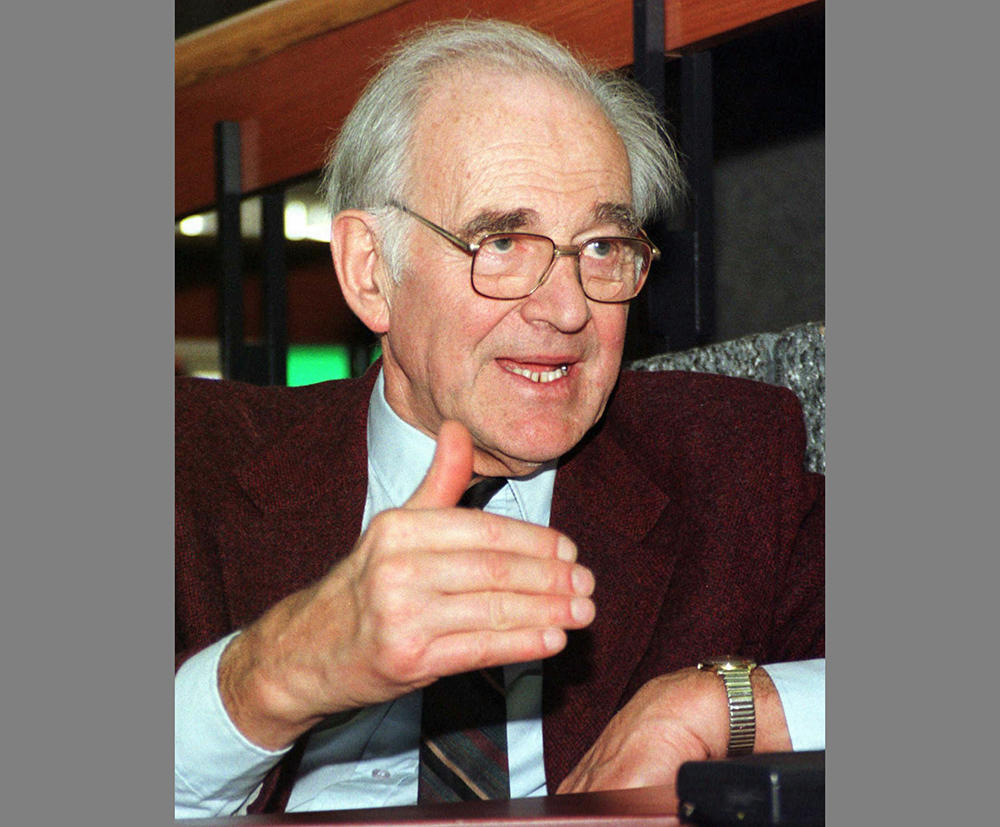

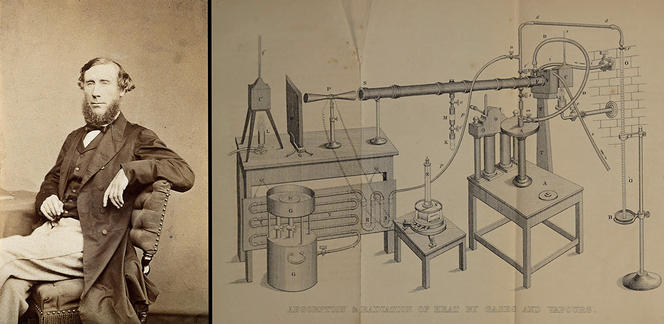

Hélène Guillemot1. En effet, dès le XIXe siècle, des scientifiques tels Joseph Fourier en France ou John Tyndall au Royaume-Uni ont jeté les bases d’une compréhension de l’effet de serre atmosphérique. Puis, en 1896, Svante Arrhenius est le premier à faire un lien entre nos émissions de dioxyde de carbone (CO2) et la possibilité d’un réchauffement ; il en donne même une estimation quantitative. D’ailleurs, il voit plutôt d’un bon œil cette conséquence possible de l’activité humaine, puisque selon lui, une élévation de température pourrait améliorer les récoltes...

Cependant, plusieurs arguments sont alors opposés à Arrhenius et son hypothèse de réchauffement fait peu d’émules. En 1938, l’ingénieur anglais Guy Callendar croit détecter les prémices d’un réchauffement climatique, dont il attribue une partie aux émissions industrielles de CO2. Mais ses résultats sont essentiellement battus en brèche. Il n’empêche, le questionnement sur un lien possible entre émissions humaines de CO2 et réchauffement global est ancien.

À quel moment commence l’histoire moderne du changement climatique ?

H. G. Dans les années 1950, alors que, dans un contexte de guerre froide, les États-Unis lancent plusieurs campagnes d’exploration et de mesures scientifiques à travers le globe.

Grâce à de nouvelles techniques de mesure isotopiques, on comprend que contrairement à ce qu’affirmaient les opposants à Arrhenius, l’océan ne suffit pas à absorber nos émissions de dioxyde de carbone et que le surplus atmosphérique a effectivement le pouvoir d’accentuer l’effet de serre. En 1958, le jeune chimiste et océanographe états-unien Charles Keeling, financé par les fonds de l’Année géophysique internationale2, installe un détecteur au sommet du volcan Mauna Loa, à Hawaï, pour mesurer la concentration en CO2 atmosphérique. Depuis cette année-là, la courbe de Keeling illustre l’accroissement continu de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Enfin, l’après-guerre, avec l’invention des premiers ordinateurs aux États-Unis, voit le développement des premiers modèles numériques météorologiques et climatiques.

Ainsi, dans les années 1960, l’hypothèse d’un réchauffement climatique dû aux activités humaines commence à être relayée. En 1965, le rapport « Restoring the Quality of Our Environment3 », commandé par la Maison Blanche, consacre une annexe à la possibilité d’un réchauffement. Il évoque déjà des solutions de géo-ingénierie pour le contrecarrer, mais n’envisage pas la possibilité de réduire les émissions…

À quel moment cette hypothèse commence-t-elle à être étayée ?

H. G. C’est un processus long et progressif, mais 1979 est souvent cité comme une date charnière. Cette année voit en effet la première conférence mondiale sur le climat à Genève, qui met en place le Programme mondial de recherche sur le climat.

Et c’est aussi l’année de la publication du « rapport Charney4 » commandé par l’Académie des sciences américaine, dans lequel les auteurs font la synthèse des résultats des cinq modèles numériques alors existants et concluent : « si le dioxyde de carbone continue d’augmenter, le groupe d’étude ne trouve pas de raison de douter qu’il en résultera un changement climatique. » Le rapport donne pour la première fois une estimation de l’élévation de température pour un doublement du CO2 atmosphérique, soit 3 degrés plus ou moins 1,5, très proche de la fourchette retenue aujourd’hui.

Le rapport reconnaît qu’on est loin d’une compréhension complète des processus à l’œuvre (on connaît mal en particulier le rôle des nuages et le transfert de chaleur dans les océans), mais malgré les incertitudes, il affirme sa confiance dans la prédiction d’un réchauffement global, fondée sur la convergence des modèles de climat et sur une bonne compréhension physique des phénomènes.

Cependant l’heure n’est pas à l’alarmisme. Il faut avoir à l’esprit qu’à la fin des années 1970, ce réchauffement global n’est pas encore mesuré – il est masqué par la variabilité naturelle du climat et l’effet de la pollution aux aérosols. Surtout, d’autres sujets environnementaux occupent le devant de la scène et semblent plus urgents : les pollutions chimiques, la sécheresse au Sahel, les pluies acides... Certains scientifiques prévoient d’ailleurs un refroidissement dû aux aérosols.

C’est néanmoins le début d’une prise de conscience aiguë ?

H. G. Oui, mais elle est alors le fait d’un petit nombre de scientifiques (dont le climatologue états-unien James Hansen et le météorologue suédois Bert Bolin) qui cherchent à alerter les autorités politiques, aux États-Unis mais aussi au niveau mondial.

Au cours des années 1980, plusieurs conférences sont organisées sous l’égide des Nations unies, qui formulent les premiers consensus scientifiques, et recommandent de former un groupe d’experts pour coordonner les études sur le climat. Ceci aboutira à la création, en 1988, du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le Giec doit évaluer l’information scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la question du changement climatique, et en fournir périodiquement une synthèse qui fasse consensus et soit approuvée par les représentants des États.

Quand peut-on affirmer que l’on a su ?

H. G. Tout dépend de ce que l’on entend par là… On a vu que les modèles de climat ont prévu le réchauffement global dès les années 1970. Mais il faut attendre les années 1980 pour en avoir les preuves matérielles, qui viennent d’abord des climats passés. Les carottes de glace issues des grands forages aux pôles montrent une corrélation nette entre la température moyenne de la Terre et le niveau de dioxyde de carbone mesuré dans les bulles d’air piégées dans la glace depuis des centaines de milliers d’années.

Dans les années 1990, le réchauffement global devient observable et des études permettent d’en attribuer la cause aux émissions humaines. Les rapports successifs du Giec apportent des raffinements à la compréhension des processus climatiques et attribuent des niveaux de certitude de plus en plus élevés à la responsabilité humaine.

Le deuxième rapport (1995) écrit qu’« un faisceau d’éléments suggère une influence de l’homme sur le climat global », le troisième (2001) que « la majeure partie de l’augmentation des températures depuis le milieu du XXe siècle est probablement due à l’augmentation des concentrations anthropiques de gaz à effet de serre », le quatrième (en 2007, année où le prix Nobel de la paix est décerné au Giec) que cette hausse est « très probablement » d’origine humaine… et le dernier, en 2021, que la responsabilité de l’homme est « sans équivoque ».

En réalité, cela fait au moins 15 ans que l’origine humaine du réchauffement fait officiellement consensus, non seulement au niveau scientifique mais au niveau des États, dont les représentants approuvent le résumé pour décideurs des rapports du Giec.

Pour autant, des groupes climatosceptiques continuent de semer le doute sur la réalité du changement climatique afin de ralentir les actions visant à réduire l’empreinte de l’humanité sur le climat. Cela n’est-il pas inquiétant ?

Il me semble que ces dernières années sont davantage marquées par les mouvements de jeunes pour le climat que par la recrudescence du climatoscepticisme… Il faut d’abord remarquer que le Giec a bien joué ses rôles d’alerte et d’appui aux négociations climatiques des COP – ses rapports ont informé le protocole de Kyoto en 1997 comme, en 2015, l’accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement à un niveau inférieur à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Concernant les climatosceptiques, je considère qu’il ne faut pas leurs accorder plus d’intérêt que ça. D’abord ils représentent peu de monde et leur influence tend plutôt à diminuer selon le baromètre annuel de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Et puis insister sur les climatosceptiques m’apparaît le symptôme d’une façon un peu naïve d’appréhender le rôle des sciences dans le problème climatique. Comme s’il suffisait de disposer des bonnes connaissances pour « agir » en conséquence. En éradiquant les dernières poches de climatoscepticisme qui font obstacle à la diffusion de ces connaissances, on pourrait mettre en mouvement la société… En fait, agir contre le changement climatique et réduire les émissions de CO2 suppose des changements considérables sur toute la planète, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et les difficultés sont bien plus variées et complexes que la question de la robustesse des connaissances scientifiques et de leur diffusion.

Où sont selon vous désormais les enjeux de connaissances ?

Pour répondre, il faut rappeler que le Giec est composé de trois groupes. Le premier concerne les aspects scientifiques du système climatique et de son évolution. Le groupe 2 s’occupe des impacts du changement climatique, des problématiques de vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels et des possibilités de s’y adapter. Enfin le groupe 3 évalue les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer les bouleversements en cours.

Maintenant que nous savons, grâce au groupe 1, que la Terre se réchauffe en réponse à nos émissions (et même si l’amélioration des connaissances sur le climat reste nécessaire), les enjeux les plus prégnants se sont déplacés du côté des groupes 2 et 3. On le voit notamment à travers la demande de plus en plus forte pour des études régionales des conséquences du changement climatique. Le dernier rapport du groupe 2, rendu l’an dernier, insiste plus qu’auparavant sur les synergies et interdépendances climat/environnement/société à l’échelle locale. Dans ce domaine, les questions posées ne mobilisent pas seulement des connaissances du climat, mais un ensemble hétérogène de disciplines, des sciences dures aux sciences humaines.

Concernant les travaux des groupes 2 et 3, le consensus scientifique est plus faible que concernant les conclusions du groupe 1 ?

H. G. Avec les groupes 2 et 3, il ne s’agit plus des mêmes sciences que lorsqu’on s’intéresse aux seuls aspects géophysiques du climat. Les façons dont on construit une preuve, une incertitude ou un consensus ne sont plus les mêmes. Par exemple, une partie des chapitres du groupe 3 a recours à des modèles dits « intégrés », qui incluent des modules climatiques, techniques et économiques et produisent des trajectoires socioéconomiques. Pour rester sous la barre des 2 °C, ces modèles font appel à certaines solutions techniques qui retirent du carbone de l’atmosphère à grande échelle. Or, il n’est pas certain que le recours à ces techniques fassent consensus chez les scientifiques : certains considèrent qu’elles n’ont pas fait leurs preuves, ou relèvent d’un « solutionnisme technologique » discutable.

Par ailleurs, ces modèles sont parfois critiqués parce qu’ils sont fondés sur des critères exclusivement économiques et technologiques et prennent mal en compte les réalités sociales. Par exemple, ils ne sont pas conçus pour envisager la possibilité de changements des modes de production et de consommation. Dès lors que l’on aborde les options d’atténuation du changement climatique, les discussions et les controverses prennent une tournure bien plus politique.

Faut-il cesser de tout attendre de la science pour affronter le réchauffement climatique et ses conséquences ?

H. G. Les scientifiques du climat ont toujours pris soin d’affirmer qu’ils n’étaient pas là pour nous dire quoi faire. Les décisions à prendre pour réduire nos émissions ou nous adapter au changement climatique nécessitent souvent un haut niveau d’expertise – et nous aurons encore besoin de l’éclairage de la science. Mais les choix à faire ne peuvent pas être uniquement fondés sur les sciences. On le voit par exemple lorsqu’on veut planter des arbres pour absorber le CO2, ou avec les polémiques autour des mégabassines : ces problèmes requièrent des connaissances diverses et souvent pointues sur les écosystèmes végétaux ou sur le cycle de l’eau, mais exigent aussi de prendre en compte les économies et populations locales, de faire des choix de priorités politiques, de modèles agricoles, etc. Le Giec ne pourra pas fournir des solutions technologiques, économiques ou gestionnaires faisant consensus pour mener les transformations nécessaires. ♦

Pour aller plus loin

Retrouvez tous nos contenus consacrés au climat et à son étude dans nos dossiers : Climat : le défi du siècle et Les experts du climat

- 1. Hélène Guillemot est chargée de recherche au Centre Alexandre-Koyré/Histoire des sciences et des techniques (CNRS/EHESS/MNHN).

- 2. Période s’étendant du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1958, qui a coïncidé avec un maximum de l’activité solaire, et au cours de laquelle plusieurs dizaines de pays ont déployé conjointement un effort particulier dans quatorze disciplines des sciences de la Terre.

- 3. https://ozonedepletiontheory.info/Papers/Revelle1965AtmosphericCarbonDio...

- 4. https://geosci.uchicago.edu/~archer/warming_papers/charney.1979.report.pdf

Voir aussi

Auteur

Né en 1974, Mathieu Grousson est journaliste scientifique. Diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille, il est également docteur en physique.