Vous êtes ici

Nouveaux regards sur la dépression

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez mercredi dernier, à 19 heures ? Seriez-vous capable de décrire les émotions exactes qui vous ont traversé à ce moment-là ? Et la veille à 13 heures ? Probablement pas... Ces informations de la vie quotidienne sont pourtant tout sauf anodines pour les chercheurs qui travaillent sur la dépression, une maladie qui touche quelque 15 % de la population mondiale et se manifeste notamment par une fatigue extrême, la dévalorisation de soi, une perte de motivation... et dans les cas les plus sévères, une potentialité suicidaire avérée. Grâce au développement des technologies mobiles, et à la généralisation des smartphones, c’est tout un nouveau pan de recherche qui s’ouvre à eux.

Psychiatrie 3.0

« Cinq à six fois par jour, explique Joel Swendsen, psychologue, clinicien à l’lnstitut de neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine1 (Incia) à Bordeaux, l’application que nous avons développée va poser une série de questions précises aux patients dépressifs que nous suivons : où êtes-vous ? avec qui ? qu’êtes-vous en train de faire ? éprouvez-vous du stress… ? C’est très bref, une minute ou deux au maximum, mais cela permet de récolter des informations qu’on ne peut pas obtenir dans le cabinet… d’un médecin ou en laboratoire. » Des informations contextuelles, mais surtout longitudinales, c’est-à-dire sur les états successifs de la personne, qui permettent de comprendre comment tel paramètre observé à tel moment de la journée – elle est entourée d’inconnus, par exemple – va influencer une autre variable trois heures plus tard – un niveau de stress plus élevé ou une phase dépressive plus intense.

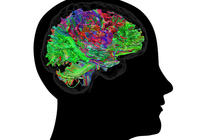

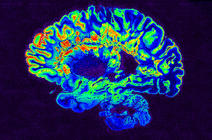

Après les progrès spectaculaires des techniques de neuroimagerie, qui permettent de voir fonctionner le cerveau avec toujours plus de précision, l’avènement de cette « psychiatrie 3.0 », ainsi que l’a baptisée Xavier Briffault, chercheur en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale au Centre de recherche médecine, science, santé et société2, est crucial parce qu’il n’arrive pas seul. « Pour la première fois dans l’histoire de la psychiatrie, avance-t-il, il y a une conjonction entre la mise au point de nouveaux outils, un changement dans la classification des maladies et de nouvelles approches de traitement adaptées à celles-ci. » Le chercheur y voit un souffle salutaire pour une discipline qu’il estime « en état de crise aiguë », compte tenu de l’insuffisante efficacité des traitements qu’elle propose aux patients. Si tous les cliniciens et scientifiques ne partagent pas la sévérité de ce jugement, tous reconnaissent que les antidépresseurs ont leurs limites : 30 à 50 % des patients y restent, en effet, insensibles. La priorité est donc de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la dépression en identifiant ce qu’il se passe au niveau biologique, dans le cerveau, afin de pouvoir, ensuite, mettre en œuvre les traitements les mieux adaptés.

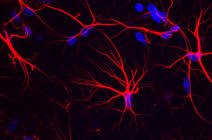

Les premières connaissances en la matière sont arrivées par hasard, au sortir de la Seconde guerre mondiale. Alors que la tuberculose faisait des ravages, les médecins se sont, en effet, rendu compte qu’un antibiotique utilisé pour tuer le bacille, l’isoniazide, améliorait aussi l’humeur des patients. L’un de ses dérivés, l’iproniazide, est ainsi devenu le premier médicament antidépresseur. « À la même époque, des chercheurs aux États-Unis ont mis au point les premières techniques pour quantifier les neurotransmetteurs dans le cerveau, ces messagers chimiques qui permettent le passage de l’influx nerveux d’un neurone à l’autre, raconte Michel Hamon, neuropharmacologiste à l’Institut de psychiatrie et neuroscience. Ils ont très vite observé que les médicaments antidépresseurs, dont on n’avait d’abord vu que les effets sur les symptômes de la dépression, modifiaient l’activité d’une catégorie de neurotransmetteurs dans le cerveau, les monoamines. »

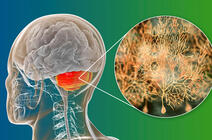

Certaines de ces monoamines sont devenues par la suite très populaires : la sérotonine, la dopamine ou encore la noradrénaline… Ainsi a-t-on mis en lumière les mécanismes biologiques de la dépression : un taux anormalement bas de sérotonine se traduit généralement par un état dépressif, un taux de dopamine trop faible par une perte de motivation. En jouant sur la quantité de neurotransmetteurs présents au niveau de la connexion entre deux neurones (ou synapse), les antidépresseurs permettent de rétablir leur équilibre (voir encadré).

De nouveaux antidépresseurs

« La majorité des antidépresseurs prescrits aujourd’hui fonctionnent à peu près de la même manière, explique Sophie Gautron, neurobiologiste au laboratoire Neurosciences Paris-Seine3. Les neurotransmetteurs, après avoir délivré leur message au neurone récepteur, sont évacués de la synapse et recapturés par le neurone émetteur. Les antidépresseurs empêchent cette recapture et permettent de maintenir un taux suffisant de monoamines dans le cerveau. » Testé dans les années 1970, le plus célèbre de ces inhibiteurs de recapture, la fluoxétine, autrement dit le Prozac®, est apparu au début des années 1980 comme la pilule miracle, parce qu’il parvenait pour la première fois à agir presque exclusivement sur la sérotonine et moins sur les autres monoamines. Par rapport à ses prédécesseurs, il réduisait ainsi considérablement le nombre d’effets indésirables. Le Prozac® est toujours prescrit aujourd’hui, mais la recherche sur les antidépresseurs ne s’est pas arrêtée avec lui. La vortioxetine, par exemple, est apparue il y a une dizaine d’années comme une alternative intéressante, dans la mesure où elle semble stimuler aussi les capacités cognitives.

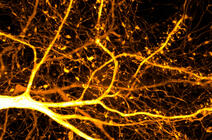

Entre-temps, les chercheurs ont continué d’explorer le cerveau avec des outils d’imagerie moléculaire toujours plus performants et se sont aperçus que les monoamines, bien que très importantes dans la régulation de l’humeur, sont des neurotransmetteurs très marginaux en termes de quantité. « Les synapses qui utilisent d’autres neurotransmetteurs comme le glutamate ou le GABA sont en réalité infiniment plus nombreuses, précise Michel Hamon, et on soupçonne aujourd’hui que ces derniers pourraient eux aussi jouer un rôle dans la dépression. » Un bloquant de récepteur du glutamate, l’eskétamine, vient d’ailleurs d’être autorisé par les autorités sanitaires européennes comme médicament antidépresseur. Dérivé de la kétamine, un anesthésique, il a le double avantage d’être efficace sur les patients résistants aux antidépresseurs classiques et d’agir, via un spray nasal, en quelques heures, contre plusieurs semaines avec les traitements traditionnels. Reste à évaluer ses effets à plus long terme.

L’essor de la neuromodulation

Parallèlement à ces recherches sur les antidépresseurs, des alternatives non médicamenteuses font également leurs preuves pour les malades touchés par des dépressions sévères et résistantes, mais aussi pour ceux chez qui le risque suicidaire est important et ne peut attendre de longues semaines les effets d’un traitement pharmacologique. Ce sont les techniques dites de neurostimulation et de neuromodulation. Utilisée en routine dans les services hospitaliers habilités, l’électroconvulsivothérapie, ou ECT, consiste à provoquer une crise convulsive généralisée en envoyant un courant électrique de faible intensité dans le cerveau. « La convulsion, qui va s’arrêter d’elle-même après 20 à 40 secondes, provoque une dépolarisation globale des neurones », explique Emmanuel Poulet, chef de service aux urgences psychiatriques de l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.

Héritière des électrochocs, qui consistaient à provoquer une crise d’épilepsie sous anesthésie, l’ECT permet, grâce à la répétition des séances, d’obtenir un effet antidépresseur significatif et durable. « Les travaux en imagerie fonctionnelle retrouvent une modification de l’activité de réseaux cérébraux impliqués dans la dépression, indique le praticien. Les études sur des modèles animaux montrent un effet sur la plasticité cérébrale. » Non invasive – les électrodes sont simplement posées sur le scalp –, l’ECT se pratique sous anesthésie. « Les recommandations actuelles et l’adaptation des paramètres de stimulation lors des séances s’emploient à réduire au maximum les effets indésirables, en particulier sur la mémoire », précise Emmanuel Poulet.

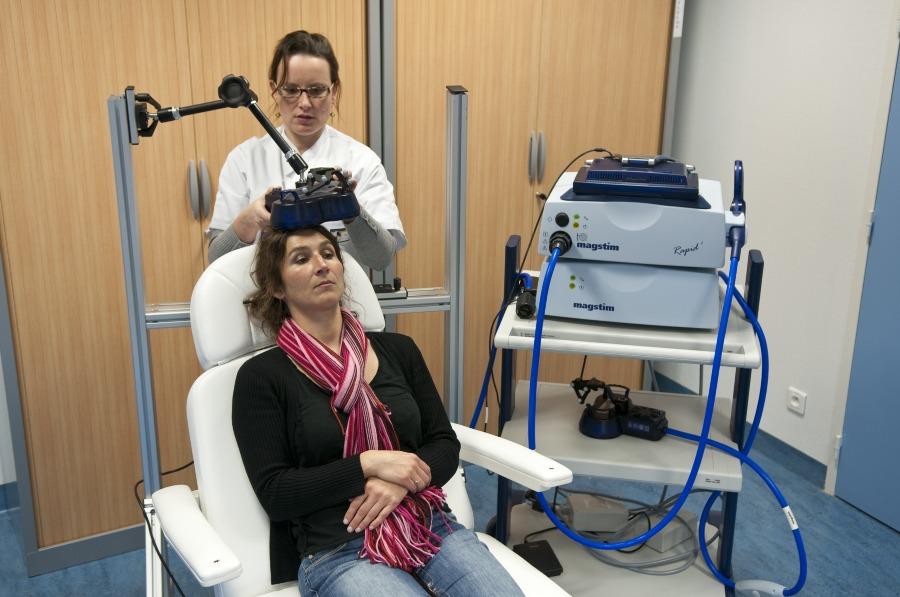

Plus récentes, la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS) et la stimulation électrique transcrânienne en courant continu (tDCS) continuent de faire l’objet de travaux de recherche clinique. La stimulation magnétique transcrânienne utilise un champ magnétique au lieu d’un courant électrique, avec le même effet : provoquer une modulation des réseaux neuronaux. « Après vingt à trente séances, on observe une modification durable de l’activité de la zone cérébrale ciblée, notamment en termes de flux sanguin et d’excitabilité, avec une efficacité démontrée dans le traitement des dépressions caractérisées », précise encore Emmanuel Poulet. De plus en plus utilisée, la tDCS est une autre piste prometteuse dans la mesure où elle est bien tolérée par les patients, tout en étant applicable avec un matériel portatif très léger et donc, moins coûteux. L’un des principaux freins au déploiement des nouvelles méthodes de neurostimulation reste, en effet, financier.

Ainsi, bien que l’efficacité de la rTMS ait été démontrée par les études, l’acte n’est pas encore reconnu par les autorités sanitaires. Cette barrière financière est encore plus élevée pour les techniques de stimulation profonde ou DBS (pour Deep Brain Stimulation), qui consistent à implanter une électrode fonctionnant en permanence sur une zone bien précise du cerveau. Utilisée notamment dans la maladie de Parkinson, la stimulation profonde a également démontré ses effets dans le traitement de la dépression ; mais outre son aspect invasif et ses effets à long terme encore inconnus, elle coûte plusieurs milliers d’euros et n’est réservée qu’à des cas réfractaires aux autres approches thérapeutiques.

Des stratégies thérapeutiques sur-mesure

Le recours aux antidépresseurs et l’essor des techniques de neuromodulation n’ont pas disqualifié les psychothérapies cognitivo-comportementales, qui restent d’actualité dans de nombreux programmes de traitement de la dépression. « Le lien de corrélation entre le suivi d’une psychothérapie et la guérison d’un patient dépressif est d’environ 15 %. C’est certes faible, mais aucune des options thérapeutiques disponibles aujourd’hui ne peut prétendre donner des résultats sur l’ensemble des patients dépressifs », commente Xavier Briffault. De plus en plus, les praticiens s’orientent vers une prise en charge mixte. « Quand on est face à un patient pour ainsi dire paralysé, sans aucun ressort, on commence souvent par lui prescrire des antidépresseurs pour l’aider à retrouver la plasticité de son système nerveux, commente Catherine Belzung, directrice de l’unité Imagerie et Cerveau, à l’Université de Tours. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il va pouvoir devenir réceptif à la psychothérapie. Je vois un peu celle-ci comme une béquille, qui va permettre de remettre le patient en route, même si son mode d’action reste encore en partie inexpliqué. »

L’intérêt que porte cette neurobiologiste aux travaux de philosophes ou de psychologues pour mieux comprendre certains biais cognitifs impliqués dans la dépression – comme, par exemple, les pensées négatives qui donnent à voir, mais aussi à sentir ou à goûter au dépressif un monde répulsif ou, au mieux, sans attrait – est révélateur de l’état d’esprit de la psychiatrie, qui a globalement surmonté ses antagonismes entre l’étude neurobiologique de la dépression d’un côté, et une approche exclusivement psychologique de l’autre. « Les psychothérapies font partie de la boîte à outils que nous avons à notre disposition, confirme Emmanuel Poulet, au même titre que les médicaments et la neurostimulation. Ces outils sont complémentaires, et il faut savoir les utiliser comme tels. Cela n’a pas d’intérêt de les mettre en concurrence. »

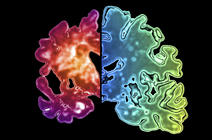

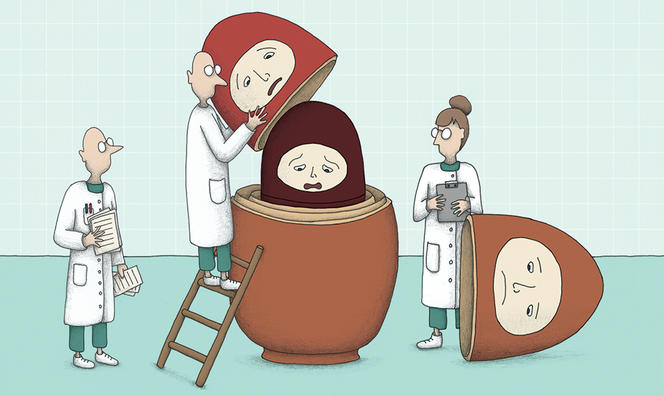

Mais piocher dans la boîte pour choisir le bon outil au bon moment n’est pas encore chose facile. Comment décider que dans une phase donnée de la maladie, tel antidépresseur sera le plus efficace ou, qu’au contraire, une séance de neuromodulation évitera au patient de longs mois de souffrance – le temps de se rendre compte que le médicament est sans effet sur lui ? Dans la dépression, le diagnostic et l’évaluation des traitements restent encore largement dépendants de l’observation des symptômes et de l’expression subjective du patient. Si les modèles qui servent depuis des décennies à ranger les dépressions dans différentes catégories en fonction de ces symptômes sont partiellement remis en question – qu’il s’agisse du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou DSM, venu des États-Unis ou de la Classification internationale des maladies (CIM) (voir encadré) –, ils continuent d’être utilisés en attendant de trouver une alternative plus objective : des caractéristiques biologiques mesurables permettant de mieux caractériser la dépression, nouveau graal des chercheurs cliniciens.

En quête de biomarqueurs

L’un des premiers biomarqueurs à avoir été identifié est le cortisol : un taux élevé de cette hormone du stress est en effet mesuré chez certains patients dépressifs... mais pas chez tous. La piste inflammatoire est un autre candidat sérieux dans cette quête de biomarqueurs. « On observe chez certains patients des anomalies de marqueurs sanguins, les cytokines, des molécules impliquées dans le système immunitaire », explique Catherine Belzung, qui tente avec ses équipes de mettre au point un dépistage de ces marqueurs par simple test sanguin.

Autre piste de recherche : traquer les anomalies du système sérotoninergique en utilisant l’imagerie moléculaire, mais le procédé est lourd et impossible, d’un point de vue économique, à systématiser pour tous les patients... Aujourd’hui, force est de reconnaître qu’aucune de ces méthodes ne se révèle encore décisive, et la recherche sur les biomarqueurs se poursuit. « À terme, peut-être pourra-t-on obtenir une sorte de signature d’un état pathologique en dosant une dizaine de marqueurs, espère Michel Hamon. On pourrait voir l’augmentation de l’un, la diminution d’un autre…, et comprendre à quel type de dépression on a affaire afin de choisir la stratégie la mieux adaptée. »

Dernier – gros – point d’interrogation, et pas des moindres : les facteurs déclenchants de la dépression. « Ils sont sociétaux ! répond sans hésiter Michel Hamon. Ce sont les agressions de la société, en particulier à notre époque de plus en plus individualiste où disparaissent les solidarités : si des événements sociaux ou familiaux ont perturbé la construction du cerveau pendant les vingt premières années de la vie, ces personnes seront plus vulnérables que d’autres à l’environnement. » Tristan Dagron, historien de la psychologie à l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités4, le confirme : « Dans un monde qui prône la performance à tout prix, absolument personne ne saurait prétendre être à la hauteur de ce qu’on attend de lui ni de l’idéal qu’il est conduit à se donner. »

Un temps avancée, l’hypothèse génétique reste également citée, mais semble encore loin d’être clarifiée. « Si l’on sait que les personnes apparentées à un patient dépressif sont deux ou trois fois plus exposées au risque de développer elles aussi une dépression, les chercheurs peinent à identifier le ou les gènes spécifiques de la dépression », indique Sophie Gautron. Certains gènes portant des mutations retrouvées chez des patients dépressifs ont suscité l’espoir à partir des années 1990, mais les études génétiques récentes menées sur des dizaines de milliers de personnes n’ont pas permis de confirmer cette hypothèse.

La composante génétique de la dépression reste cependant avérée et importante. « Les chercheurs supposent désormais que ce sont des configurations de gènes, sans doute très complexes, qui entrent en jeu », poursuit la scientifique. Cette hypothèse multigénique pose que ce sont un grand nombre de gènes qui, en interagissant avec l’environnement et des situations particulières – un stress post-traumatique, par exemple – vont voir leur expression modifiée chez certaines personnes. La science est encore loin de pouvoir réaliser des thérapies géniques pour prévenir la dépression, mais cette approche a le mérite de souligner la notion de variabilité selon les individus, désormais clef dans l’étude de la dépression. Une maladie que la recherche considère donc désormais d’un point de vue résolument diversifié : variété des causes, des symptômes, des marqueurs, des traitements… « Il n’y a plus une dépression, il y en a pratiquement autant qu’il y a de dépressifs », résume Catherine Belzung.

C’est pour cette raison que les technologies mobiles sont d’un apport crucial, estime Joel Swendsen à l’Incia : « Elles contribuent à pratiquer cette médecine personnalisée, en apportant quantité d’informations individuelles, qui jusque-là n’étaient jamais entrées dans les laboratoires. Mais attention, il convient de faire le tri entre les centaines d’applications téléchargeables, dont la plupart n’ont fait l’objet d’aucune étude clinique, et de coupler les données récoltées avec l’imagerie cérébrale et la neurobiologie ». Toutes ces informations de la vie quotidienne sont de nouvelles pièces qui viennent compléter le puzzle pour mieux comprendre la dépression. Le puzzle n’en est pas terminé pour autant, loin s’en faut. Le casse-tête continue. ♦

______________________________

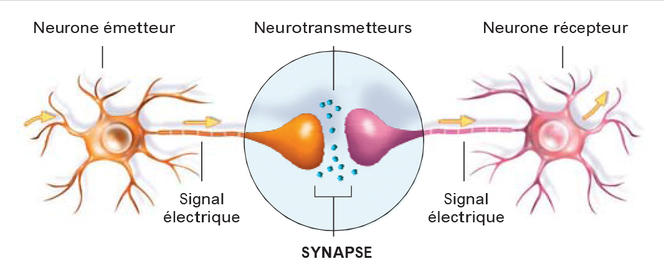

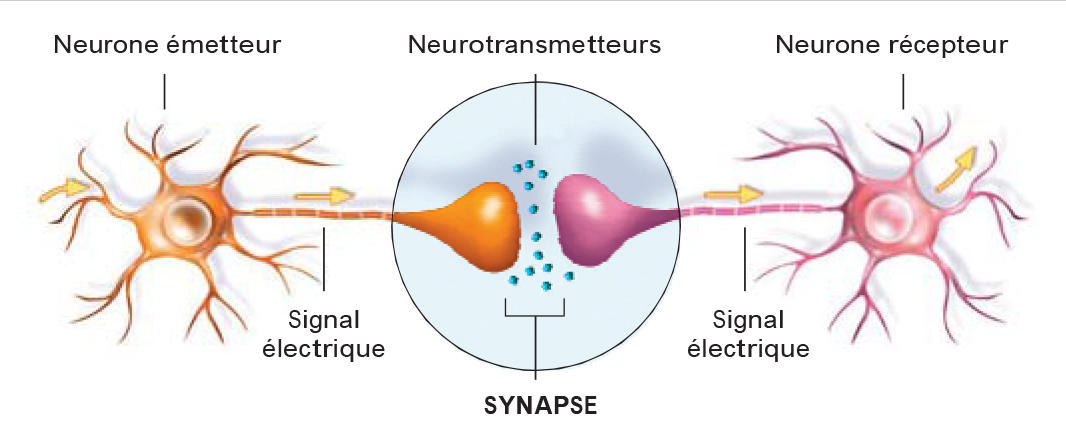

Synapse, mode d’emploi

L’information ne circule pas uniquement sous forme de signaux électriques dans le système nerveux. Entre la terminaison d’un neurone et le neurone suivant, il y a un espace vide, la synapse, qu’un courant électrique ne peut traverser. Ce sont des messagers chimiques, les neurotransmetteurs, qui jouent les intermédiaires. Sous l’effet d’une impulsion électrique, le neurone émetteur libère un neurotransmetteur – les plus connus sont les monoamines, telles que la sérotonine ou la dopamine, toutes deux impliquées dans la dépression. Ce neurotransmetteur va interagir avec le neurone récepteur, qui produit alors un courant électrique. ♦

_____________________________________________________

Le DSM, un outil de diagnostic controversé

D’abord simple recueil statistique des maladies mentales né aux États-Unis en 1952, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) s’est transformé, au fil des années, en un vaste classement des maladies mentales par catégories sur la base d’une description des symptômes observés et d’une évaluation quantitative des traitements pharmacologiques. La dernière édition en date, le DSM-V, a été publiée en 2013. Comme la Classification statistique internationale des maladies (CIM) établie par l’OMS à partir de 1948, plus généraliste, le DSM a pour but de rendre le diagnostic le plus objectif possible en proposant des nomenclatures et des désignations communes à tous les praticiens.

Le manuel reste largement utilisé par les psychiatres, qui estiment qu’il remplit effectivement cette fonction et qu’il n’a pas pour mission de comprendre les causes. Cette approche exclusivement descriptive, limitée à l’observation des syndromes, soulève pourtant de plus en plus de critiques, dans la mesure où le DSM ne s’intéresse pas du tout aux éléments extérieurs – familiaux, sociaux, sanitaires… – qui influencent le patient, et favorisent la prise de médicaments comme seule voie thérapeutique. Thomas Insel, directeur du très influent International Institute of Mental Health, aux États-Unis, déclarait, il y a quelques années, qu’il fallait en finir une fois pour toutes avec les catégories du DSM ; il a depuis créé une société informatique pour se lancer dans le « Research Domain of Criteria » (RDoC), un nouvel axe de recherche fondé sur l’idée que seule l’analyse très fine du cerveau permettra de comprendre les différents types de dépression et leurs mécanismes. ♦

A lire sur le même sujet : Quand la dépression n'arrive pas seule

- 1. Unité CNRS/Université de Bordeaux.

- 2. Unité CNRS/Inserm/EHESS/Université Paris-Descartes. Xavier Briffault a publié Psychiatrie 3.0. Être soi et ses connexions, Doin éditeurs, 2019.

- 3. Unité CNRS/Inserm/Sorbonne Université.

- 4. Unité CNRS/Univ. Jean-Monnet/ENS Lyon/Univ. Lumière Lyon 2/Univ. Jean-Moulin Lyon 3/Univ. Clermont-Auvergne.