Vous êtes ici

Le droit international peut-il sauver les océans ?

Après près de vingt ans de discussions, dont quatre années de négociations formelles, les États membres de l’ONU se sont enfin mis d’accord, le 4 mars dernier à New York, sur un traité international visant à renforcer la protection des océans. Pourquoi est-il salué comme un tournant décisif par les ONG ?

Pascale Ricard1. Cet accord vise à améliorer la protection de la biodiversité des zones maritimes internationales, aussi bien la haute mer que la zone internationale des fonds marins situées delà de 200 milles nautiques (370,4 km) des côtes. Elles représentent 64 % de la surface des océans, soit presque la moitié de celle de la Terre. Le texte doit encore être formellement adopté après une validation juridique mais son contenu ne pourra plus être modifié de manière significative.

Tournant décisif en effet, ce traité apporte un cadre juridique précis pour deux nouveaux outils essentiels aux actions des États et des organisations internationales en faveur de la conservation de la biodiversité de ces espaces. Il facilite tout d’abord la création d’aires marines protégées opposables à tous les États signataires. Il définit ensuite les modalités de mise en œuvre de l’obligation générale de réaliser des études d’impact environnemental pour l’ensemble des activités menées dans – ou susceptibles d’impacter – les espaces maritimes internationaux.

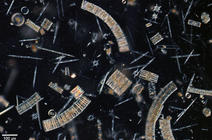

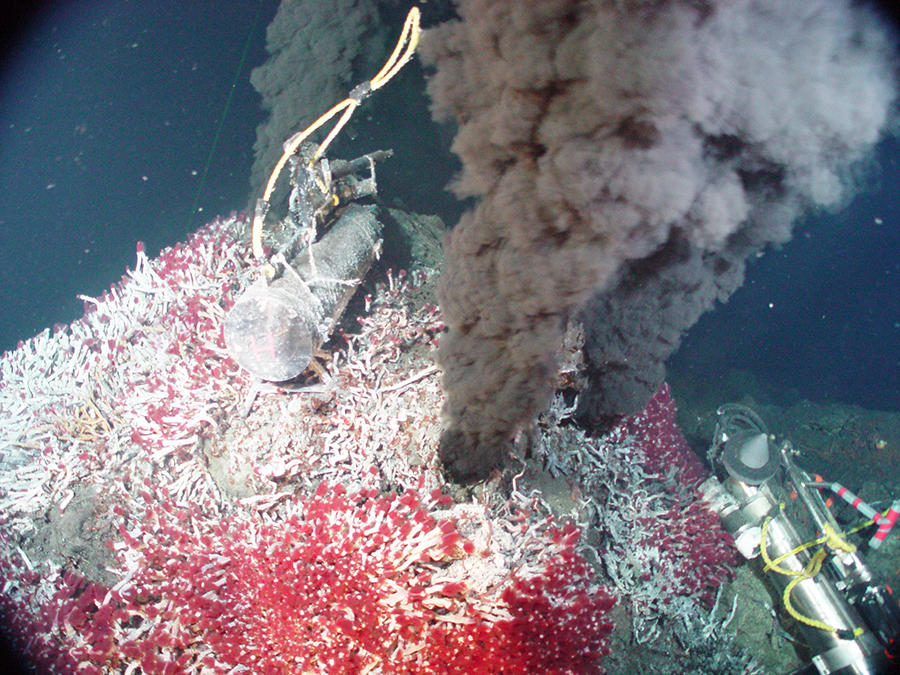

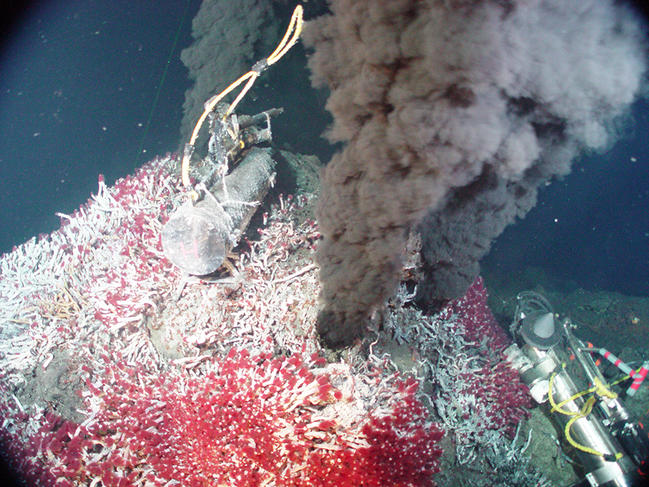

L’accord ne s’intéresse cependant pas qu’à la conservation. Il porte également sur « l’utilisation durable » de la biodiversité et il précise dans ce contexte le statut juridique et les modalités d’exploitation des ressources génétiques marines. Les écosystèmes des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale sont en effet très riches, à l’exemple des régions polaires ou des sources hydrothermales en profondeur qui contiennent des organismes « extrêmophiles » d’origine animale ou végétale. Vivant parfois sans lumière, à des températures très élevées ou très basses, ils sont très prisés par les industries pharmaceutiques et cosmétiques pour les profits considérables qu’ils pourraient générer.

Cette dernière question a longtemps cristallisé des enjeux en termes d’équité entre pays développés et pays en développement. Les premiers souhaitaient conserver un régime de liberté d’accès et d’exploitation des ressources génétiques. Les seconds, ne disposant pas encore des technologies nécessaires, réclamaient un encadrement strict et un partage des bénéfices perçus de leur exploitation, à l’image du régime de « patrimoine commun de l’humanité » qui caractérise la zone internationale des fonds marins et leurs ressources minérales depuis la Convention de Montego Bay. Un compromis entre ces deux positions a été atteint, avec un encadrement des modalités d’accès et de partage des avantages issus de l’exploitation de ces ressources.

Enfin, le traité consacre toute une série de dispositions au renforcement des capacités des pays en développement et au transfert des technologies, afin que ces derniers puissent mettre en œuvre leurs obligations de manière effective.

La Convention de Montego Bay que vous évoquez est considérée comme une véritable « constitution » pour les océans...

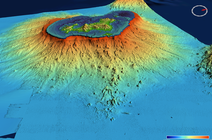

P. R. En effet, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982 et entrée en vigueur en 1994, a permis de définir et de réglementer les espaces maritimes. Les eaux territoriales, sous la pleine souveraineté des États côtiers, commencent là où finissent les eaux intérieures, au niveau de la ligne de base, et s'étendent sur 12 milles marins vers le large (22,224 km). Au-delà débute la zone économique exclusive (ZEE), jusqu’à 200 milles nautiques (370,4 km). Sur cette bande, les États n’ont pas de souveraineté totale mais des droits souverains pour exploiter les ressources.

Sous la ZEE se trouve le plateau continental, sur lequel les États ont des droits exclusifs pour l’exploitation des ressources et qu’ils peuvent étendre, selon certains critères géomorphologiques, jusqu’à 350 milles nautiques (648,2 km). Au-delà de la ZEE et du plateau continental, il faut distinguer la haute mer de la zone internationale des fonds marins qui sont l’objet du nouvel accord après avoir été longtemps été ignorées dans le débat environnemental.

La convention consacre notamment, pour tous ces espaces, des obligations générales quant à la protection du milieu marin et des ressources halieutiques. Néanmoins, ces dispositions sont très insuffisamment mises en œuvre par les États : elles manquent de précision mais aussi et surtout d’un suivi et d’un contrôle, en particulier dans ces espaces situés loin des côtes, ce qui avait justifié de lancer les discussions pour le traité en passe d’être adopté.

Exploités pour leur biodiversité, les océans sont aussi victimes de pollution, notamment par les déchets de matière plastique. Ces derniers mois, cette question a refait surface avec l’échouage massif sur les plages de la côte Atlantique de « larmes de sirène », des microbilles qui servent de matière première aux objets en plastique. Quel est le régime de responsabilité applicable à ce type de catastrophe environnementale ?

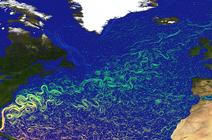

P. R. Le cas de ces granulés industriels constitue une illustration emblématique du problème de la pollution des mers et des océans par les plastiques et microplastiques. Susceptibles de se déverser à de nombreuses étapes de la chaîne de la production, très légers, ils sont déplacés par les vents, les courants ou les animaux et causent des dégâts très loin de l’origine de leur fuite. Cette pollution, estimée au niveau mondial à 230 000 tonnes chaque année2, est donc difficile à appréhender en droit et à sanctionner car l’identification du pollueur et la réunion de preuves sont très complexes, voire impossibles, et les responsabilités varient en fonction de l’endroit où elle a lieu.

En France, un décret entré en vigueur en janvier 2022 oblige tous les sites de production, de manipulation et de transport des granulés de plastiques industriels à adapter leurs équipements et à mettre en place des procédures pour empêcher leur perte dans la nature. Mais il ne règle qu’une partie du problème.

Qu’en est-il lorsque la cause de la pollution se produit au-delà de la juridiction nationale, comme dans le cas d’une chute de conteneurs en haute mer par exemple ?

P. R. Lorsqu’un incident survient en haute mer, c’est l’État du pavillon qui a la compétence exclusive pour les dommages causés par le navire.

Or, une grande partie de la flotte mondiale de marine marchande navigue sous pavillon de complaisance, immatriculée dans des États choisis pour leur juridiction peu contraignante en matière de fiscalité, de normes environnementales ou de droit du travail. Le cas de la pollution plastique met en lumière le hiatus qui existe entre, d’une part, la continuité et la connectivité physiques qui caractérisent les océans et, d’autre part, le régime qui leur est applicable, caractérisé par une très forte fragmentation géographique et juridique.

Existe-t-il tout de même des conventions internationales qui s’appliquent au cas de la pollution par des déchets plastiques ?

P. R. L’Organisation maritime internationale (OMI) est créée en 1958, mais il faut attendre les années 1970 pour qu’à son mandat initial d’encadrer la sécurité humaine et matérielle en mer s’ajoute la mission environnementale. Deux conventions importantes sont adoptées au cours de cette décennie pour prévenir la pollution par les navires3. Elles servent notamment de fondement aux sanctions adoptées par les États.

Outre ces deux traités internationaux, la CNUDM de 1982 mentionnée plus haut offre un cadre général qui reprend toutes les obligations des conventions de l’OMI et qui s’applique pour tous les types de pollutions, y compris bien sûr celle des déchets plastiques, dans tous les espaces. Elle consacre le principe de prévention et de lutte contre toutes les pollutions, même si elle ne parle pas encore de biodiversité. Sa partie XII porte exclusivement sur la protection et la préservation du milieu marin. Aujourd’hui, 168 États y sont parties et la pollution plastique est inscrite à l’agenda de nombreuses organisations internationales, y compris la FAO compétente en matière de pêche. Là encore, si ces différentes conventions offrent de nombreux outils, leur mise en œuvre reste compliquée, notamment en raison de la difficulté et du coût des contrôles qu’elle nécessite.

Des avancées sont-elles alors envisageables dans un futur proche ?

P. R. En 2014, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (Anue) adopte une résolution qui met en évidence le problème des plastiques et des microplastiques dans l’océan. Elle commande une étude à un groupe spécial d’experts qui pose plusieurs options sur la table : la signature d’un traité international, la mise en place d’un mécanisme international d’indemnisation ou encore d’une interface science/décision sur les pollutions chimiques et plastiques sur le modèle du Giec. En février 2022, les États décident d’ouvrir de nouvelles négociations en vue de l’adoption d’un traité. L’Anue est très ambitieuse dans son objectif – mettre fin à la pollution plastique –, comme dans son calendrier, le traité devant être adopté avant la fin 2024. Le premier cycle de négociations a eu lieu en Uruguay en décembre et le prochain se tiendra au mois de mai 2023 à Paris.

Quel serait le périmètre de ce nouveau traité ?

P. R. Il n’y a pas encore de consensus. Certains États considèrent que le traité doit porter sur l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production jusqu’à sa destruction. Des associations plaident pour que des objectifs annuels de sortie soient imposés aux États comme aux entreprises sur le modèle de l’accord de Paris de 2015. En janvier, trois d’entre elles ont assigné Danone en justice pour que le géant de l’agro-alimentaire soit condamné à planifier une « trajectoire de déplastification ». D’autres préféreraient qu’il se limite à la question des déchets.

En quoi votre laboratoire participe-t-il à ces réflexions ?

P. R. Mon laboratoire est intégré dans les réflexions du Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE) qui réunit des juristes de l’environnement du monde entier afin d’aider aux progrès du droit de l’environnement lors des réunions et conférences internationales et régionales. Avec mes collègues Sophie Gambardella, Ève Truilhé et Marie-Pierre Lanfranchi, nous avons réalisé un état des lieux sur la réglementation en matière de plastique en droit français et international et publié des articles sur ces questions4.

La forme du traité international est-elle encore adaptée à l’urgence écologique ?

P. R. Le temps de la diplomatie est effectivement très long et les grandes menaces écologiques actuelles, complexes et globales (climat, biodiversité, plastique, etc.) nécessitent de réunir le plus d’États possible, au risque de diminuer la portée et l’ambition de l’accord. Ce décalage entraîne de plus en plus le développement d’outils de droit dit « souple ». C’est par exemple le cas du « cadre mondial pour la biodiversité » adopté lors de la COP15 biodiversité en décembre dernier. Il n’a pas la force juridique d’un traité mais il est immédiatement applicable, sans besoin de ratification. Une de ces mesures phares, les « 30/30 », fixe l’objectif de protéger 30 % des espaces maritimes et terrestres d’ici 2030. L’accord trouvé à New York devrait participer à sa mise en œuvre. ♦

Pour aller plus loin

Notre dossier L'océan, un monde à découvrir

À lire sur notre site

COP15, un sommet pour enrayer la crise de la biodiversité

Peut-on concevoir des plastiques écoresponsables ? (blog Matières à penser)

- 1. Chercheuse au CNRS, au Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (Ceric), unité Droits international, comparé et européen (CNRS/Aix-Marseille Université/Université de Toulon).

- 2. Selon L’ONG Surfrider Foundation, ce qui en fait la deuxième source la plus importante de pollution microplastique dite « primaire » des océans.

- 3. Adoptée en 1972, entrée en vigueur en 1975, la convention de Londres est l’une des premières pour la protection du milieu marin contre les activités humaines. Dans son Annexe 1, paragraphe 4, elle interdit de déverser y compris des déchets plastiques « persistants et flottants » depuis les navires, aéronefs et plates-formes. Adoptée en 1973 et entrée en vigueur en 1983, la Convention Marpol est la principale convention internationale traitant de la prévention de la pollution du milieu marin par des navires, que les causes soient liées à l’exploitation ou à des accidents. Son Annexe 5 vise la pollution par les ordures, dont les déchets plastiques.

- 4. Pascale Ricard a notamment dirigé un dossier spécial pour la revue Confluence des droits sur le thème de la lutte contre la pollution plastique en droits, international comparé et européen, disponible ici : https://confluencedesdroits-larevue.com/?page_id=1447