Vous êtes ici

La mer, avenir de l’homme

L’océan est le thermostat de notre planète. Foyer d’une incroyable biodiversité, bordant la majorité des villes, il constitue pour l’humanité une source importante de son alimentation et, demain peut-être, de son énergie. C’est peu dire que l’océan est appelé à jouer les premiers rôles dans les décennies à venir. Et pourtant, il demeure encore et surtout un grand inconnu. Difficile en effet de cerner un tel colosse, vaste de plus de 360 millions de kilomètres carrés et profond de 4 kilomètres en moyenne, régi par des phénomènes complexes eux-mêmes perturbés par l’action des hommes. « Nous sommes tellement loin de bien connaître l’océan que, à chaque expédition, nous découvrons toujours quelque chose de nouveau », raconte Sabrina Speich, professeure d’océanographie physique et sciences du climat au Laboratoire de météorologie dynamique1 (LMD) de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL). « Pensez-y : nous ne connaissons pas encore bien ce qui se passe à la surface, qui est pourtant observable par satellite et plus facile d’accès par les planeurs, les flotteurs ou les navires d’opportunité. » Ces derniers sont des navires scientifiques, à l’instar de la goélette Tara, qui partent en mer spécialement pour étudier des paramètres donnés des océans.

Depuis une quinzaine d’années, de nouveaux outils d’étude permettent de mieux comprendre le fonctionnement des mers, et notamment leur rôle dans la régulation climatique. Il y a quelques semaines, Sabrina Speich a ainsi rejoint l’expédition océanographique SAMBA/SAMOC pour tenter de mieux comprendre « comment la machine océan régule notre système climatique ». Parti le 4 janvier 2017 d’Afrique du Sud, le navire a rejoint les côtes sud-américaines au mois de février afin d’étudier, pour la première fois dans cette région à la lisière entre l’océan Austral et l’Atlantique, les paramètres physiques et géochimiques de l’océan sur toute sa profondeur.

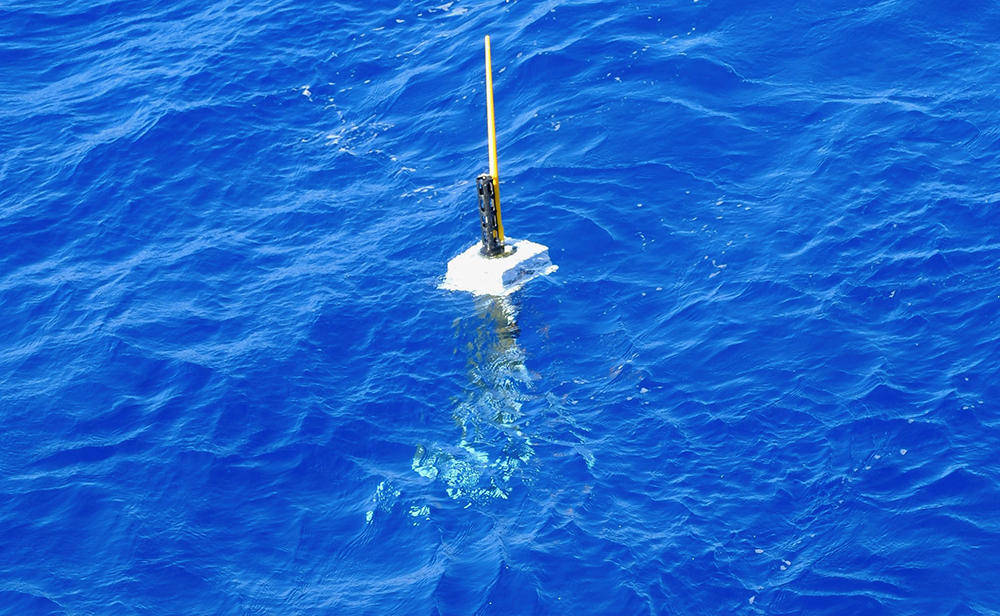

Cette expérience vient compléter les observations rendues possibles par les flotteurs Argo, mis en place dans les années 2000. Aujourd’hui, près de 4 000 de ces flotteurs profilants autonomes mesurent en temps réel la température et la salinité des océans jusqu’à 2 000 mètres de profondeur et transmettent les données recueillies par satellite. « Ils fonctionnent vraiment très bien et nous ont permis de découvrir des régions immenses que nous n’avions jamais, ou presque jamais observées », témoigne Sabrina Speich.

L’océan, grand régulateur du climat

Malheureusement, les explorations océanographiques ne ramènent pas que de bonnes nouvelles. Elles ont même souvent été l’occasion de constater l’ampleur des dégâts provoqués par le réchauffement climatique. Lorsque la température augmente, l’océan se dilate et provoque une montée des eaux côtières, accentuée par la fonte des glaces polaires. Cette élévation du niveau de la mer ne cesse d’être réévaluée à la hausse. Alors que le dernier rapport du Giec2 prévoyait une montée de 60 centimètres pour 2100, elle est désormais estimée à 1 mètre. « En dix ans, cette estimation a presque triplé. Car si l’on considère la fonte des glaces de l’Antarctique, la montée atteindrait même les 2 mètres. Ce qui prouve que l’on a souvent tendance à sous-estimer l’état des océans », insiste Françoise Gaill, directrice de recherche émérite au CNRS et coordinatrice scientifique de la plateforme Océan et Climat. Cette hausse n’est pas sans conséquence sur nos sociétés humaines, puisque la majorité de la population vit le long des côtes. Aujourd’hui, certaines îles du Pacifique sont même menacées de disparition pure et simple.

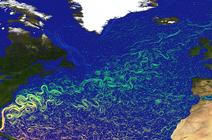

Si l’océan est très sensible aux effets du réchauffement climatique, il en est également le principal régulateur, comme le précise Sabrina Speich : « Il absorbe 93 % de l’excès de chaleur dû aux émissions de gaz à effet de serre que l’homme injecte dans l’atmosphère. » Actuellement, les courants océaniques distribuent lentement cette chaleur en excès sur tout le volume des mers, ce qui rend minimes les modifications de température en profondeur.

Véritable pompe à carbone, « l’océan absorbe 25 % du CO₂ d’origine anthropique », explique la chercheuse et cela, via deux mécanismes. Cette absorption a lieu en grande majorité grâce à des processus physiques et chimiques. Le CO₂ atmosphérique en excès est absorbé dans les couches superficielles de l’océan, en particulier dans les eaux froides de surface, car le froid rend le CO₂ plus soluble. Ces eaux vont ensuite plonger en profondeur, emportant avec elles cet excès de carbone. Des milliers d’années plus tard, ce carbone absorbé sera en partie relargué dans l’atmosphère, mais la grande majorité va rester dans l’océan, le rendant plus acide.

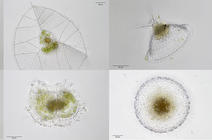

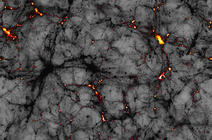

Le fonctionnement du vivant a aussi une importance capitale pour le cycle du carbone océanique. Le phytoplancton en particulier joue un rôle clé : ces algues microscopiques utilisent le CO₂ et le transforment en matière organique dont une partie chute vers le fond de l’océan. À elles seules, ces algues réalisent la moitié de toute la production de matière organique sur notre planète – autant que les végétaux de nos continents. Grâce à cette production primaire, le plancton est à la base de toute la chaîne alimentaire dans l’océan.

Connaître la répartition et la quantité de phytoplancton partout sur Terre fait clairement partie des enjeux pour la recherche, qui utilise des satellites « couleur de l’océan » pour mieux cartographier sa présence. De là à imaginer qu’une fertilisation artificielle du plancton marin permettrait de réguler les gaz à effets de serre, il n’y a qu’un pas que certains aimeraient bien franchir. Mais pour Françoise Gaill, exploiter ces pompes biologiques est illusoire : « Le plancton fonctionne dans des conditions particulières qui ne sont pas extrapolables à la terre entière. Et si l’on donne trop de CO₂ au plancton, il va saturer. » Elle ajoute par ailleurs qu’« il faut faire très attention à la bio-ingénierie », soit l’utilisation du vivant, pour régler des problèmes climatiques, par exemple. Une solution qu’écarte également Sabrina Speich : « Les conséquences d’un développement plus important du phytoplancton pourraient altérer davantage les écosystèmes marins. »

Menaces sur la biodiversité marine

Car l’océan est un réservoir incroyable de biodiversité. Des grands mammifères aux organismes extrêmophiles qui vivent dans les profondeurs, près de trois cent mille espèces ont déjà été identifiées, avec une moyenne récente de deux mille découvertes chaque année ! Mais c’est encore bien peu par rapport au nombre réel d’espèces marines estimé, qui atteindrait, lui, les deux millions3.

Certains écosystèmes thermaux, qui peuvent vivre aux abords de sources sulfurées ou de cheminées hydrothermales, survivent dans des conditions extrêmes et stressantes : eau acide, taux de CO₂ très élevé et milieu pauvre en oxygène. « Ces organismes prouvent que le vivant peut s’adapter à son environnement au cours de son évolution », souligne Françoise Gaill. Reste que les changements en cours, rapides et de grande ampleur, causent déjà bien des dégâts parmi la faune marine. Ainsi, les coraux sont clairement en danger, comme nous le confirme Serges Planes, directeur scientifique de l’expédition Tara Pacific et directeur de recherche au Centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement en Polynésie (Criobe), parti étudier pour deux ans l’état de cette faune si particulière : « La mortalité des coraux lors de l’événement El Niño4 de 2015-2016 a été très importante, elle atteindrait 20 % des coraux de la planète. » L’augmentation de la température de l’eau est un vrai traumatisme pour ces animaux au squelette calcaire. Sous l’effet du réchauffement, le corail, en état de stress, va évacuer ce qui lui donne son énergie et sa couleur : les microalgues présentes sur son squelette, avec qui il vit en symbiose. Prochainement, les coraux seront victimes de ce blanchissement, et l’acidification de l’océan accroît encore plus leur fragilité. Pourtant, « ils sont une richesse pour nous, une diversité », insiste Serge Planes, qui précise que « s’ils ne couvrent que 0,1 % de la surface des océans, les récifs coralliens abritent 30 % de la biodiversité marine ». Par ailleurs, cinq cents millions de personnes dépendent directement de ces écosystèmes, soit 8 % de la population mondiale. La mort des coraux est-elle alors inévitable ? « Le corail pourrait se renouveler, mais il faudrait contrôler l’augmentation de la température », répond le chercheur. Il y a encore de l’espoir : en 2015, alors qu’un important phénomène de blanchissement a frappé Hawaii, 70 % du corail a réussi à résister. Si Tara Pacific participe à la sensibilisation autour de ces récifs, parcourant plus de 100 000 kilomètres à travers le Pacifique, beaucoup reste encore à faire.

Des animaux marins en grand danger

Autre menace majeure : la surpêche. Un fléau mondial amorcé dans les années 1980, au moment « où la pêche mondiale a arrêté d’être simplement locale pour devenir internationale », nous raconte Philippe Cury, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). En plus d’amoindrir les stocks d’animaux marins, la surpêche provoque des disparitions locales d’espèces. « Aujourd’hui, on estime que 30 à 40 % des espèces sont surexploitées », déplore le biologiste, qui précise que, « au niveau mondial, les populations actuelles de grandes espèces de poissons représentent moins de la moitié de ce qu’on avait il y a cinquante ans ».

Berceau de la diversité, la Méditerranée est aujourd’hui devenue un symbole de la surpêche. Premières victimes, les gros poissons, comme les raies, les mérous, les merlus ou le thon rouge. Le nombre de requins y a été divisé par cent depuis les années 1950. Et sur les quatre-vingt-six espèces de requins alors répertoriées, onze d’entre elles n’ont pas été observées depuis des décennies.

« C’est un problème généralisé aux grands animaux, mais il ne faut pas non plus oublier les oiseaux marins, très impactés par la surpêche parce qu’ils n’ont plus rien à manger », rappelle Philippe Cury. Selon lui, la disparition d’espèces marines reste largement sous-estimée, voire ignorée : « La mer est un milieu obscur et diffus, où il restera toujours un individu caché quelque part. Au-dessous d’un certain seuil d’individus, il est très difficile d’estimer la disparition totale d’une population ». Et les chercheurs ont du mal à publier sur ce sujet, car il faut qu’une espèce ne soit pas pêchée pendant au moins soixante ans pour qu’on estime qu’elle a bel et bien disparu. « Cette logique est d’un cynisme total », s’indigne le scientifique.

Au début des années 2000, cent trente millions de tonnes de poissons étaient pêchées chaque année. Un chiffre en diminution aujourd’hui, car il y a de moins en moins d’animaux à capturer. Le poisson est la denrée alimentaire la plus échangée au niveau mondial, largement devant le blé ou le riz. « La pression sur la mer est énorme. Un poisson sur deux s’échange sur les marchés internationaux », s’inquiète le chercheur, qui pointe du doigt notre consommation croissante de produits de la mer. Alors que dans les années 1960, la consommation annuelle de poisson s’élevait à 9 kilos par personne, elle dépasse désormais les 20 kilos en moyenne mondiale et atteint 35 kilos en France, dont une partie conséquente de poissons sauvages. Une aberration pour Philippe Cury, qui explique que « désormais on consomme du poisson sauvage à l’échelle industrielle. C’est un peu comme si on mangeait de la viande sauvage, du bison ou du lion, mais avec une consommation de masse ». Pour relâcher la pression alimentaire sur la mer, des solutions existent, comme l’aquaculture, « mais encore faut-il que l’espèce élevée ne mange pas de poisson », indique le chercheur. En effet, plus d’un tiers des poissons pêchés sont transformés en farine ou en huile pour alimenter l’aquaculture, notamment. Dans l’avenir, la consommation d’animaux herbivores et de mollusques devra très certainement être privilégiée.

L’enjeu économique et politique de la pêche est plus global, car il reflète également les relations qu’entretiennent les pays du Nord avec ceux du Sud. Le Nord importe 70 % des poissons des pays en développement. Et, alors qu’en Europe la pêche tend à diminuer, elle explose en Asie. Pour retrouver une abondance de poisson correcte, « il faut laisser la nature respirer », indique Philippe Cury, mais il ajoute que « la mondialisation de la pêche a entraîné la pauvreté des pêcheurs. Il faut utiliser les subventions pour qu’ils pêchent moins, de façon plus ciblée et laissent les stocks se renouveler ». Cette pêche plus sélective permettrait d’enrayer la disparition des espèces marines et réclamerait l’abandon des grands chaluts qui ramassent tout, sans distinction. Cette politique d’accompagnement et de quotas a déjà porté ses fruits pour la protection du thon rouge, dont la population a commencé à se reconstituer en Méditerranée quelques années après la mise en place de ces quotas en 2007. En 2014, ils ont même été relevés pour trois ans, à la demande des pêcheurs.

La pollution n’épargne pas non plus les océans, notamment celle des trente millions de tonnes de plastiques qui y sont déversées chaque année et mettent en péril les écosystèmes. On parle désormais d’un « septième continent », une vaste étendue de déchets agglutinés découverte en 1997 et pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres de profondeur. Si elle porte le nom de continent, cette pollution est en réalité plus insidieuse car elle se compose de milliards de fragments de plastiques : des paillettes qui, ingérées par les animaux, détruisent la faune océanique et finissent également par se retrouver dans nos assiettes.

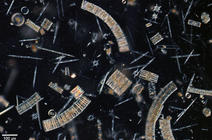

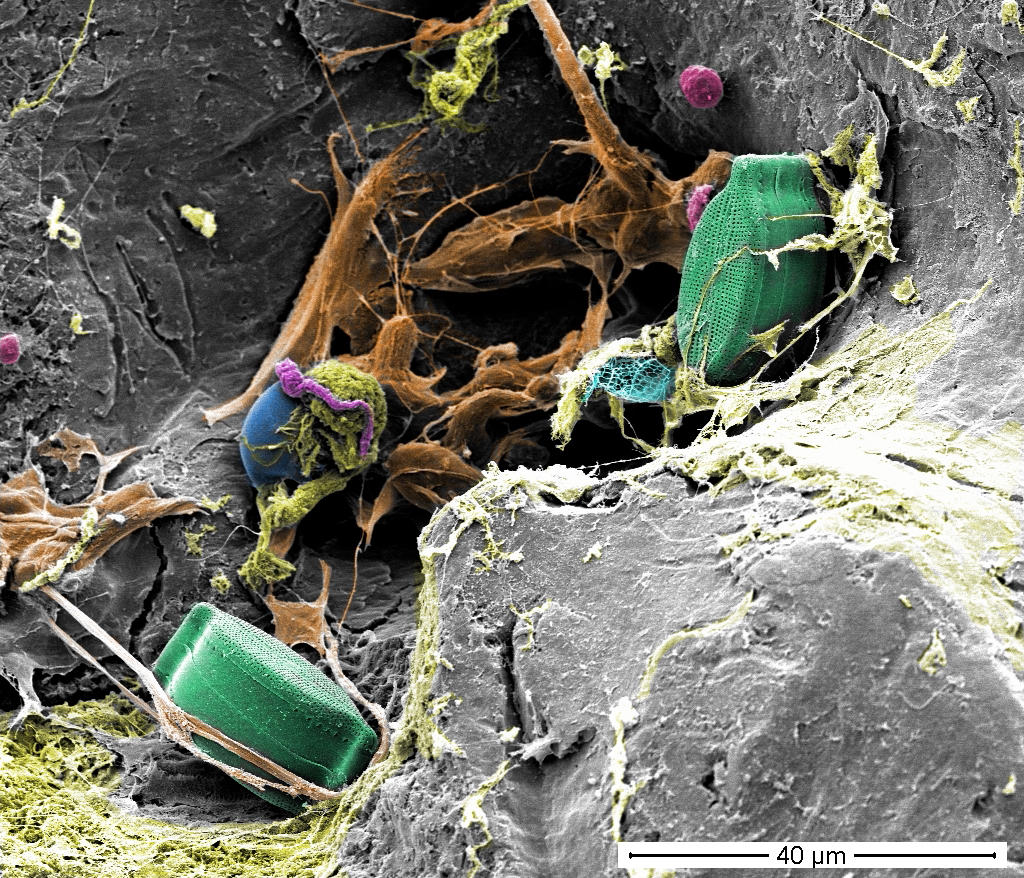

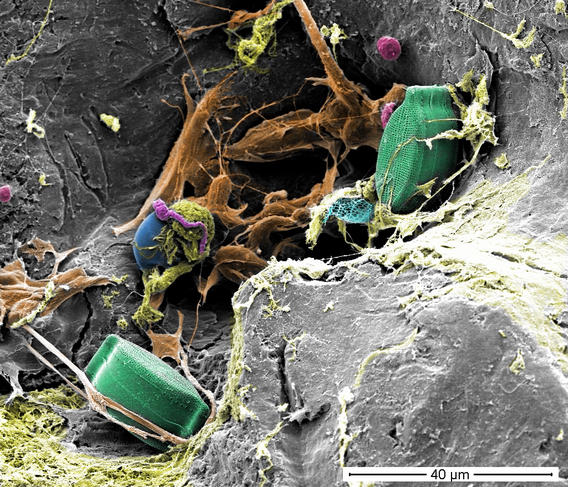

Dans le même temps, un nouvel écosystème s’y développe : la plastisphère. Composés notamment de microalgues comme les diatomées, ces micro-organismes se développent sur le plastique à la dérive. Leur impact sur la chaîne alimentaire et les écosystèmes environnants est, pour l’instant, mal connu. Si cette pollution n’est pas endiguée rapidement, on estime qu’il faudrait quatre-vingt mille ans pour libérer la mer de ces déchets. D’ici une vingtaine d’années, ce continent pourrait même atteindre la taille de l’Europe. Et cette pollution d’origine anthropique se retrouve jusque dans les abysses, comme l’a montré une étude parue en février dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Profiter de l’énergie des océans

L’humanité tirera-t-elle les leçons du passé afin de respecter cet océan qui lui rend tant de services ? D’autant que celui-ci lui offre encore de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de l’énergie. Alors que les ressources fossiles sont massivement utilisées, entraînant une pollution environnementale et un changement climatique sans aucune mesure, la transition énergétique doit s’accélérer. Or des sources d’énergie propres, comme le vent ou la force des vagues, pourraient être utilisées. Depuis la fin du XVIIIe siècle, de nombreux procédés inventifs ont été imaginés pour chercher à capter la puissance de la houle et créer ainsi de l’énergie propre. « Même l’écrivain Victor Hugo mentionne ces procédés dans l’un de ses ouvrages », évoque Aurélien Babarit, ingénieur de recherche spécialisé dans l’énergie des vagues au Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique5 (LHEEA), à Nantes. Cette forme d’énergie marine a, comme la plupart des énergies renouvelables, pris son essor dans les années 1970 : « C’est à ce moment qu’ont sérieusement commencé les expérimentations en mer et en bassin », précise le chercheur. Aujourd’hui, des milliers de brevets ont été déposés. Il existe de nombreux procédés pour capter l’énergie mécanique des vagues et la transformer en électricité. Par exemple, des flotteurs sont déployés et mis en mouvement par la houle, ou bien un flotteur ouvert est mis en contact avec la mer et laisse l’eau entrer dans une chambre interne. L’air présent à l’intérieur va alors se détendre ou se comprimer, en fonction de la force des vagues, créant un flux d’air alternatif. « C’est le principe de la colonne d’eau oscillante », indique Aurélien Babarit. Mais il en existe encore bien d’autres.

Une solution à la pénurie de métaux ?

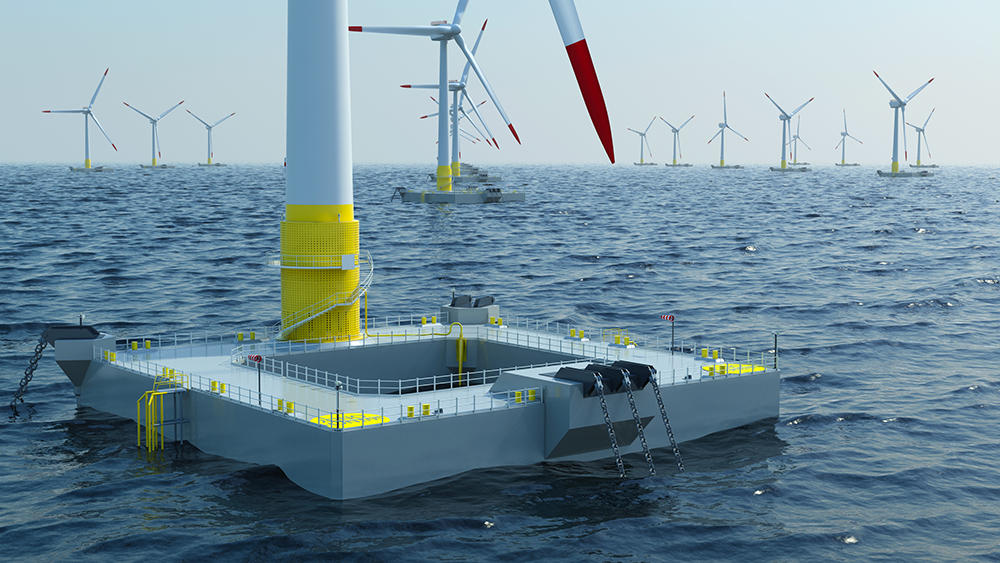

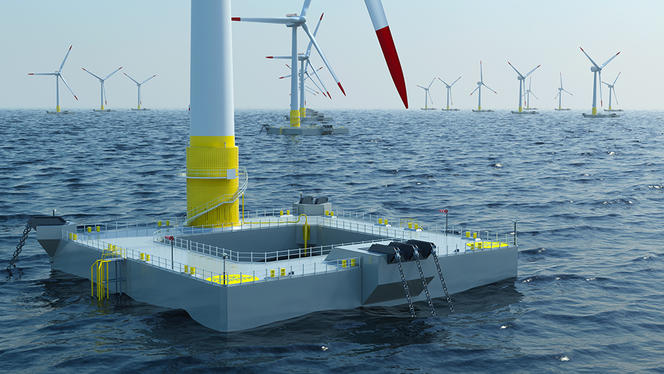

Les énergies renouvelables marines – comme l’usine marémotrice sur la Rance ou l’éolien – utilisent le courant, la marée, la salinité ou le vent. « Mais toutes ont une maturité technique et des coûts très différents », rappelle le chercheur. Pour l’instant, l’énergie de la houle n’est que peu développée sur le plan industriel. « Ces trois dernières années, certaines entreprises ont même fait faillite. On a vécu une crise de confiance dans l’énergie des vagues, avec une chute des investissements privés, car les performances n’étaient pas conformes aux attentes alors que les coûts augmentaient. Les vagues ont beaucoup de concurrents plus compétitifs sur le terrain des énergies renouvelables. » L’objectif à court terme n’est donc pas de chercher à démocratiser largement cette énergie mais plutôt de la positionner sur des marchés de niche, pour alimenter des bateaux ou des plateformes isolées. En mer, l’éolien est bien plus développé et compétitif. « Avec plus de 3 000 éoliennes en mer opérationnelles dans le nord de l’Europe, l’éolien en mer est une réalité industrielle. En France, des appels à projets sont lancés pour développer des parcs en mer, posés et flottants. Éoliennes en mer, énergie thermique des mers, vagues, courants : on aura besoin de cette énergie renouvelable marine pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris », estime Aurélien Babarit. L’avenir de ces énergies semble aussi se concrétiser dans les synergies de procédés, « comme combiner des flotteurs captant l’énergie des vagues à des éoliennes flottantes ». Cette idée astucieuse permettrait de mutualiser ancres et câbles en mer.

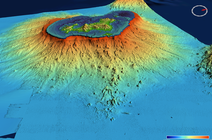

Si l’océan permet d’envisager des alternatives aux énergies fossiles, certains pensent aussi à lui pour faire face à la pénurie de métaux qui s’annonce. Alors que les ressources terrestres s’épuisent, pourquoi ne pas explorer le fond des océans à la recherche de cuivre, platine ou cobalt ? C’est l’idée de l’exploitation des ressources minérales profondes, dont on connaît l’existence depuis les années 1980. « Tant qu’il n’y avait pas de raréfaction des métaux, on ne s’en préoccupait pas trop », précise Sylvain Lamare, directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement (Inee) du CNRS, qui a participé au rapport d’expertise scientifique collective sur l’exploitation de ces ressources, conduite par le CNRS et l’Ifremer. Trois ressources attirent particulièrement l’attention des industriels et des chercheurs : les encroûtements cobaltifères, les nodules polymétalliques et les sulfures hydrothermaux. Si pour l’instant aucune expérimentation réelle d’exploitation n’a été réalisée, ces ressources posent question. « On ne sait même pas si ça fonctionne, ni quel est le rendement d’extraction des métaux pour ces substrats », nous explique Sylvain Lamare.

L’impératif d’une politique globale

D’autant que brasser le fond des océans à la recherche de nodules, par exemple, ne semble pas sans conséquence sur les écosystèmes marins. Pour les exploiter, il faut récolter sur le plancher océanique nodules et sédiments, sur des profondeurs de plusieurs dizaines de centimètres. Résultat : toute la faune est détruite, sans distinction. Les questionnements sont les mêmes pour les encroûtements cobaltifères, qui se trouvent sur des monts sous-marins.

Là encore, pour être exploitée, la roche doit être décapée : « On extermine tout le biotope présent dessus, c’est une perturbation importante », insiste Sylvain Lamare. Jusqu’alors, aucune étude à long terme n’a été menée sur une zone test pour évaluer ces dégâts, regrette le chercheur. « Sans réelle étude, certains gouvernements seront certainement tentés de faire jouer le principe de précaution pour préserver ces écosystèmes mal connus », ajoute-t-il, mais certains pays, riches en ressources, pourraient accélérer les processus d’exploitation.

Aujourd’hui, la communauté scientifique autour des océans reste très fragmentée, comme le confirme Françoise Gaill : « Le climat et les océans drainent des sciences de tout bord. Mais, au contraire des sciences du climat, il n’existe pas encore de communauté “océans ” aussi structurée. » Pour l’avenir, des projets d’observation sont encore nécessaires, mais « il devient de plus en plus difficile d’obtenir des crédits pour les mener à bien, souligne Sabrina Speich. Parfois il est plus facile de faire financer une mission sur Mars qu’une mission en mer. »

« Il faut que l’océan devienne un vrai défi, comme l’a été l’espace à une autre époque », poursuit Françoise Gaill. Doucement, les lignes commencent à bouger depuis l’organisation de la COP21, même si l’océan ne semble toujours pas faire partie des priorités. Désormais, les politiques ne peuvent plus se contenter d’être simplement locales, que ce soit sur les coraux, la surpêche ou le réchauffement climatique. Elles doivent être globales.

Dans les mois et les années à venir, des engagements prometteurs vont se mettre en place. L’ONU a notamment intégré les océans dans l’un de ses objectifs de développement durable de l’agenda 2030 : l’ODD14. Et la COP23, organisée par les îles Fidji, devrait envoyer un signal encourageant pour la préservation des océans. Si le concept même d’océan peut paraître trop vaste ou trop abstrait pour les gouvernances, le constat est là et bien concret : « Notre planète n’a pas de ressources infinies, rappelle Sabrina Speich. En altérant de manière rapide des équilibres naturels qui ont mis des millions d’années à se former, par des activités comme celles de l’homme en un siècle, la mer n’est pas capable de revenir, par ses propres processus, à un équilibre aussi rapidement. Le tout dans un monde où la croissance démographique est vertigineuse. »

Dans quelques années, les deux tiers de la planète vivront au bord de la mer. Une raison de plus pour prendre soin d’elle.

Cet article a été initialement publié dans le numéro 2 de la revue Carnets de science.

- 1. Unité CNRS/École polytechnique/Université Pierre-et-Marie-Curie/École nationale supérieure de Paris/École des Ponts ParisTech.

- 2. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

- 3. W. Appeltans, S. T. Ahyong, G. Anderson et al., « The magnitude of global marine species diversity », Current Biology, 4 décembre 2012, vol. 22 (23) : 2189-2202 et WoRMS (World register for marine species). www.marinespecies.org

- 4. Cet épisode de réchauffement climatique, qui survient ponctuellement, est renforcé par le réchauffement climatique anthropique.

- 5. Unité CNRS/École centrale de Nantes.

Voir aussi

Auteur

Léa Galanopoulo est journaliste scientifique indépendante.