Vous êtes ici

Peut-on encore dépolluer les océans ?

(Cet article a été publié dans le n° 8 de la revue Carnets de science en vente en librairies.)

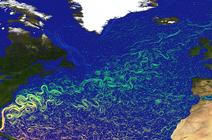

Des décennies durant, les activités humaines ont entraîné le rejet dans les océans de substances dangereuses et de déchets en tout genre, sans que personne ne s’en émeuve. Couvrant plus des deux tiers de la surface du globe, l’océan est tellement immense, pensait-on, qu’il resterait insensible à notre irresponsabilité. Mais aujourd’hui, le constat est tout autre : la pollution met en péril les organismes marins et leurs habitats. D’autant que cette menace vient s’ajouter à de nombreuses autres : surpêche, réchauffement des eaux dû au changement climatique, accroissement des transports ou encore acidification. Ce faisant, « ce sont tous les services essentiels rendus par l’océan à la planète et à l’humanité qui risquent d’être gravement perturbés », prévient Françoise Gaill, directrice de recherche émérite au CNRS, et vice-présidente de la Plateforme océan et climat. L’homme dépend en effet en grande partie de la mer pour son alimentation mais aussi pour ses activités économiques, du tourisme au transport de marchandises. L’océan est également central dans le climat puisqu’il absorbe 25 % du CO2 émis chaque année par l’homme dans l’atmosphère. Et le vivant joue un rôle clé dans le fonctionnement de cette pompe à carbone : le phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire marine, utilise le CO2 et le transforme en matière organique dont une partie chute vers le fond de l’océan. Au passage, ces algues et bactéries microscopiques fournissent la moitié de l’oxygène produit sur Terre.

Face à ce constat, nombreux sont les scientifiques à tirer la sonnette d’alarme et à se mobiliser pour que l’océan soit hissé au rang de priorité dans les politiques environnementales. Des mesures doivent être prises rapidement pour préserver la santé de l’océan, à commencer par la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ou encore la mise en place à grande échelle d’aires marines protégées. Quant au problème de la pollution, comment le régler ? Peut-on aller « nettoyer » les océans ? Ou faut-il agir directement à la source ? Tour d’horizon des solutions envisageables.

Mollusques et poissons sauce plastique

De toutes les pollutions d’origine anthropique, une d’entre elles est devenue, par son ampleur, emblématique de notre impact sur l’environnement : la pollution plastique. Chaque année, faute d’une mauvaise gestion de nos déchets, on estime que 10 millions de tonnes de plastiques sont déversées en mer, 80 % d’entre elles provenant de la terre, via les fleuves essentiellement. « Des zones côtières aux pôles, de la surface aux fonds marins, aucune région océanique n’est épargnée par cette pollution. Et c’est toute la chaîne alimentaire qui est touchée, du zooplancton aux baleines », souligne Ika Paul-Pont, du Laboratoire des sciences de l’environnement marin1.

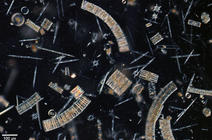

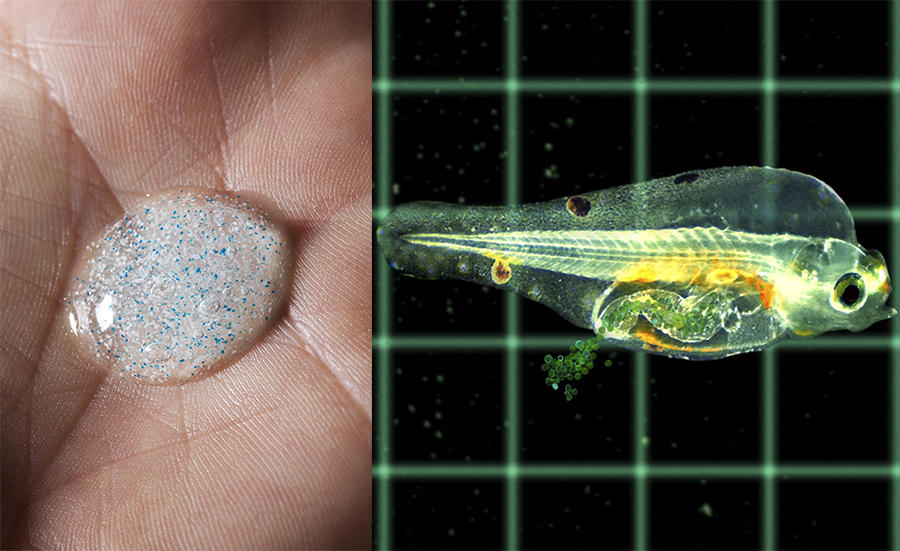

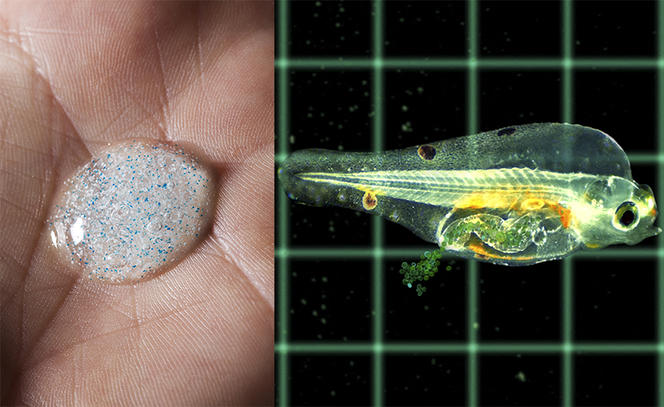

Car outre les plus gros déchets (sacs, bouteilles...) qui peuvent entraîner la mort des animaux par enchevêtrement ou par occlusion intestinale en cas d’ingestion, cette pollution se révèle également insidieuse : elle se compose de milliards de particules de quelques millimètres ou moins, issues de la fragmentation des plastiques sous l’effet des UV et des vagues. Ces microplastiques, comme on les appelle, sont ingérés par toute la faune marine, même les plus petits organismes. Avec de multiples effets.

Une fois avalés, les microplastiques peuvent empêcher les animaux de s’alimenter normalement, ce qui a des répercussions sur leur croissance, leur reproduction ou leurs défenses immunitaires. Un seul exemple : les huîtres. « Nous avons exposé en laboratoire des huîtres à des microplastiques. Celles-ci filtrent l’eau pour se nourrir de microalgues, ingérant du même coup des plastiques. Pour compenser la présence de ces derniers, les huîtres doivent consacrer davantage d’énergie à la filtration et donc moins à leur reproduction. Résultat : nous avons observé une baisse de 40 % du taux d’éclosion par rapport à des huîtres non contaminées », rapporte la biologiste.

Plus récemment, les scientifiques, notamment des équipes du CNRS, ont identifié un autre risque associé à la pollution plastique : le fait que les microplastiques continuent à se fragmenter en particules bien plus petites encore, de taille nanométrique. Ayant la faculté de traverser les membranes cellulaires, ces nanoplastiques pourraient représenter un danger de toxicité plus élevé encore. Ce champ de recherche n’en est encore qu’à ses balbutiements mais les réponses des chercheurs sont attendues avec impatience, d’autant que les écosystèmes marins ne sont pas les seuls exposés à cette pollution, la faune océanique finissant également par se retrouver dans nos assiettes !

Microplastiques, éponges à poisons

Mais ce n’est pas tout. Les microplastiques contiennent aussi bon nombre d’additifs (pour les rendre transparents, non inflammables...) qui sont susceptibles d’être libérés dans les organes des animaux. Des études ont montré que ces molécules, tels les phtalates ou le bisphénol A, qui sont des perturbateurs endocriniens, ont des effets sur le comportement, le développement, voire la reproduction des poissons. Qui plus est, les microplastiques agissent comme de véritables éponges, absorbant et concentrant tous les polluants déjà présents dans l’eau de mer, des pesticides aux métaux lourds en passant par les hydrocarbures ; ce qui augmente du même coup leur toxicité.

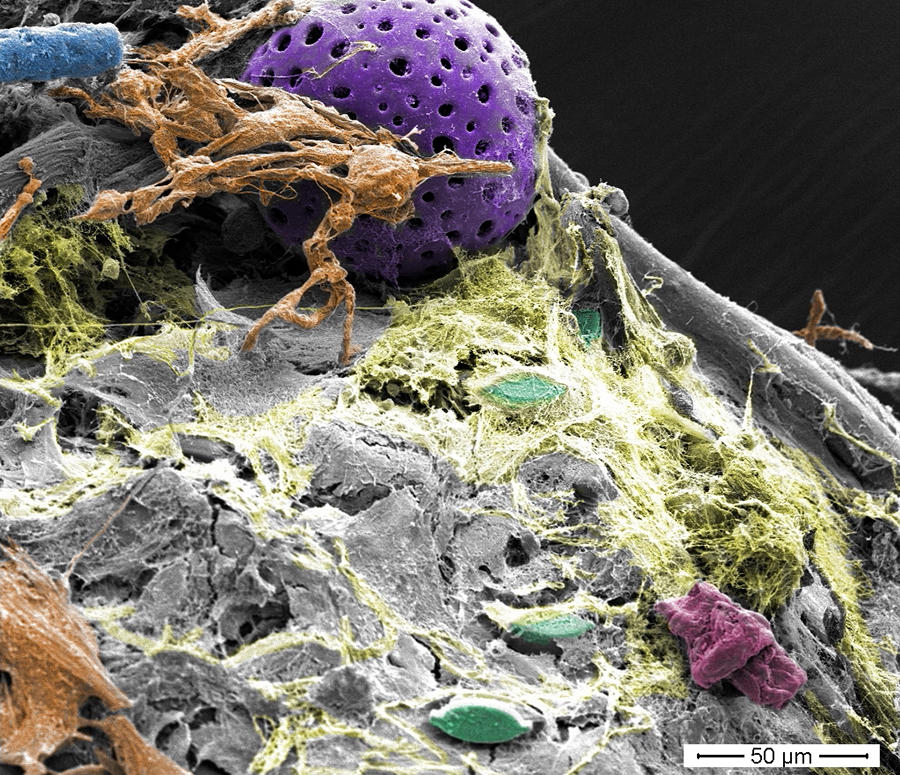

Et comme si cela ne suffisait pas, les chercheurs ont montré que ces particules de plastique constituent un nouvel habitat pour de nombreuses espèces de bactéries et de microalgues. En se déplaçant sur ces petits radeaux artificiels, ces micro-organismes peuvent parcourir de longues distances et modifier les écosystèmes, soit parce qu’ils se comportent comme des espèces invasives, soit parce qu’ils sont pathogènes et pourraient ainsi disséminer certaines maladies. Pour le moment, aucun cas de contagion via le plastique n’a été répertorié, mais la question reste préoccupante.

Matériaux biosourcés et biodégradables

Alors que faire face à ce fléau du plastique ? Faut-il, à l’image de l’ONG néerlandaise The Ocean Cleanup, envoyer des bateaux munis de filets géants pour nettoyer les plastiques flottants dans ces vastes étendues marines concentrant nos déchets – le septième continent comme on l’a surnommé ? Pour Jean-François Ghiglione, du Laboratoire d’océanographie microbienne2, la réponse est évidente : « Il est trop tard pour éponger la fuite, le plastique est omniprésent dans les océans et les déchets en surface ne représentent qu’une petite partie de la pollution. Il faut d’abord fermer le robinet : produire moins de plastique et améliorer sa collecte ».

C’est un type de plastique en particulier que les scientifiques ont dans le collimateur : les emballages et les plastiques à usage unique, qui constituent le plus gros de la pollution, comme l’ont montré de nombreuses campagnes de collecte de microplastiques en mer, notamment les missions de la goélette Tara auxquelles a participé l’écotoxicologue. À eux tous, ces résultats ont contribué à l’interdiction par l’Union européenne des sacs plastique, de la vaisselle jetable, des Cotons-Tiges, des pailles, des microbilles dans les exfoliants et des contenants alimentaires.

Et pour aller plus loin, la recherche tente désormais de trouver des solutions de substitution à ces plastiques, en mettant au point de nouveaux matériaux à la fois biosourcés, biodégradables et non toxiques. C’est la voie suivie par Jean-François Ghiglione. Avec son équipe, il teste la toxicité des additifs utilisés par les industriels sur la faune marine – les moules notamment – ainsi que la vitesse de dégradation en milieu marin de ces plastiques nouvelle génération.

Avec l’objectif d’identifier les meilleurs candidats. Autre stratégie mise en avant par certains pour lutter contre la pollution plastique : faire appel à des bactéries marines. Parmi les espèces proliférant sur les microplastiques, on a en effet identifié des bactéries capables de les dégrader grâce à leurs enzymes. Modifiées génétiquement en laboratoire, on est même parvenu à rendre ces dernières plus efficaces dans cette tâche.

Pourrait-on alors les utiliser pour manger en mer nos déchets plastique ? Là encore, le chercheur est catégorique : « Comparé au rythme auquel les plastiques arrivent en mer, le processus de dégradation par les bactéries est bien trop lent pour qu’il puisse constituer une solution. »

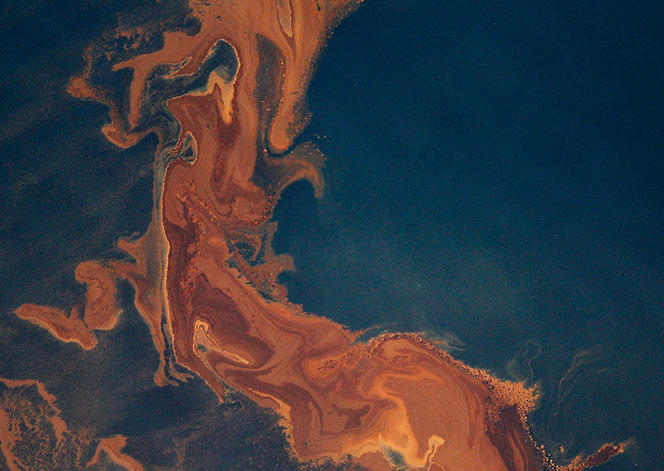

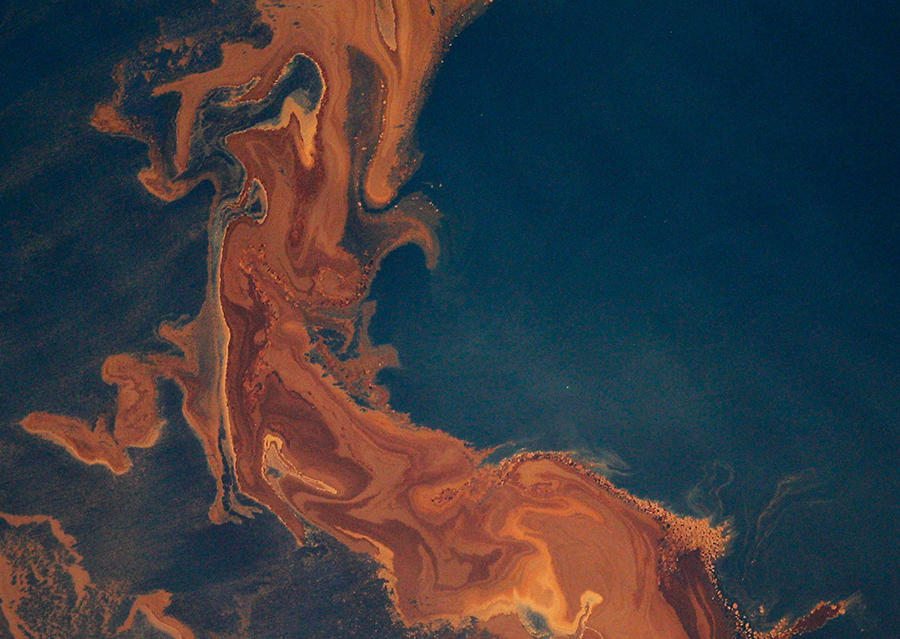

Bactéries dévoreuses de pétrole

Cette idée pourrait toutefois être reprise pour diminuer l’impact d’une autre pollution : les marées noires. Les conséquences de telles catastrophes sont profondes. Outre le fait que le pétrole tue directement les animaux en les engluant, il contribue aussi à la disparition de la faune marine lorsqu’il est ingéré, car il vient alors tapisser les parois internes des estomacs et bloquer les échanges tissulaires des animaux. Le pétrole contient par ailleurs des hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes par nature, et de nombreux cas de nécroses ont été observés, chez les poissons notamment.

Mais les scientifiques connaissent également la résilience des écosystèmes marins face à ce genre de pollution. Même si cela nécessite plusieurs décennies, les habitats finissent toujours par être recolonisés. Notamment grâce à la présence de certaines bactéries qui se nourrissent d’hydrocarbures. Les expériences ont montré qu’on pouvait stimuler l’appétit de ces dernières et les faire ainsi dégrader beaucoup plus rapidement le pétrole en leur apportant des nutriments – du phosphore et de l’azote. « Malheureusement, ce genre de bioremédiation n’a pas encore les faveurs des autorités. Comme ce fut le cas en 2010, lors de la catastrophe de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon3, dans le golfe du Mexique, celles-ci préfèrent souvent aller au plus vite en cas de marée noire et l’asperger de produits dispersants dont on sait pourtant qu’ils peuvent aussi être toxiques pour les écosystèmes », note Jean-François Ghiglione.

À côté de ces événements catastrophiques mais ponctuels, il existe une pollution chronique tout aussi inquiétante que la pollution plastique : la pollution par les produits chimiques. Médicaments, perturbateurs endocriniens, pesticides, retardateurs de flamme, cosmétiques, détergents... la liste des molécules potentiellement dangereuses pour les écosystèmes marins est sans fin.

Rejetés par les industries, les activités agricoles ou par M. et Mme Tout-Le-Monde, ces composés transitent par l’eau ou par l’air avant d’arriver en mer. « Parmi eux, les composés organiques persistants représentent la plus grande menace parce qu’ils ont une longue durée de vie et peuvent ainsi être absorbés par les organismes à tous les échelons de la chaîne alimentaire », explique Hélène Budzinski, du laboratoire Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux4. Dans la liste figurent notamment les composés perfluorés, des perturbateurs endocriniens utilisés entre autres pour rendre nos vêtements antitaches et résistants à l’eau, et dans certains pesticides.

Autre exemple : les PCB (polychlorobiphényles). Aujourd’hui interdits dans de nombreux pays mais autrefois largement utilisés comme retardateurs de flamme dans le matériel électrique, ils n’ont toujours pas disparu des océans. Du fait de leur accumulation le long de la chaîne alimentaire, on les retrouve en forte concentration dans les tissus de certains prédateurs marins, comme les orques, contribuant pense-t-on au déclin de leurs populations. Le risque avec toutes ces molécules est d’autant plus sérieux qu’il concerne non seulement la faune marine mais également l’homme qui les consomme.

Pollution chronique et effets cocktail

Autres polluants persistants, mais non organiques : les métaux lourds, et notamment le mercure, produit entre autres par la combustion du charbon. Outre sa toxicité pour les organismes marins, son impact sur l’homme est aujourd’hui clairement démontré. Une fois dans les océans, le mercure est converti en méthylmercure par les microbes. Et, bien que ce composé soit présent en quantité infime dans l’eau, sa concentration est très élevée dans le poisson que nous mangeons, du fait là encore de son accumulation le long de la chaîne alimentaire. Ainsi une récente étude américaine5 a montré que les troubles du neuro-développement et les problèmes cardiovasculaires liés à une exposition au méthylmercure sont en grande partie dus à la consommation d’animaux marins.

Malheureusement, les composés persistants ne sont pas les seuls à avoir un impact sur la faune océanique. D’autres molécules à durée de vie plus courte (certains pesticides, médicaments, ou encore cosmétiques) contribuent elles aussi à exposer les organismes, certes à faible dose, mais de façon continue et chronique. Qui plus est, il y a ce qu’on appelle l’effet « cocktail », à savoir le fait que même si une molécule isolée (persistante ou non) n’a pas d’effet sur un organisme, l’association de cette molécule avec d’autres peut avoir un impact. Un phénomène subtil que les chercheurs commencent seulement à décrypter. « Il s’agit de mieux caractériser cette pression chimique dans les océans, à la fois en identifiant l’ensemble des molécules présentes, même celles très faiblement concentrées, et en effectuant des mesures plus régulières et sur de plus longues périodes », note Hélène Budzinski.

Une tâche d’autant plus difficile pour les scientifiques que l’effet sur la faune des polluants chimiques est souvent exacerbé par les autres facteurs de stress pesant sur les océans. Un exemple emblématique : les récifs coralliens, qui abritent un tiers des espèces marines recensées et qui assurent la subsistance de 500 millions de personnes dans le monde. Les pollutions chimique et plastique pourraient bien sonner le glas de ces écosystèmes déjà mis en danger par le réchauffement et l’acidification des océans. « La question des stress multiples et de leurs effets combinés doit être au centre de nos préoccupations. À l’avenir, il faudra être capable de mieux prédire la réponse des écosystèmes à toutes ces pressions pour prendre les mesures les mieux adaptées à leur sauvegarde », avance Françoise Gaill.

Quant aux solutions à mettre en place contre la pollution chimique ? Là encore il n’y a pas de mystère. « C’est sur terre qu’il faut agir, avant que les substances atteignent la mer, en réduisant leur production, en les régulant ou en les interdisant dans certains cas », juge la chercheuse. Même son de cloche pour Hélène Budzinski. « Il faut accepter de changer notre mode de vie en faisant appel à la chimie de façon beaucoup plus raisonnée. Accepter notamment de se passer de certains médicaments dont on n’a pas besoin, diminuer la complexité des formulations chimiques, celles des cosmétiques en particulier, ou encore travailler sur la qualité des matériaux plutôt que sur leur traitement chimique. » De cette façon seulement, l’océan pourra retrouver sa bonne santé, et nous avec. ♦

À lire et à voir sur le site du journal

Notre avenir s’écrit dans l’océan

La science au chevet de l'environnement

Tara trace les plastiques des fleuves

« Il faut respecter de toute urgence l'Accord de Paris »

« L’état de tous les écosystèmes a empiré »

La mer, avenir de l'homme

Peut-on concevoir des plastiques écoresponsables ? (blog Matières à penser)

De la génétique humaine à la dépollution de la planète

Des fleuves de plastique (vidéo)

- 1. Unité CNRS/Université de Bretagne occidentale/Institut de recherche pour le développement/institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

- 2. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 3. L’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, le 20 avril 2010, a déclenché un incendie puis une marée noire de grande envergure.

- 4. Unité CNRS/Université de Bordeaux/École pratique des hautes études.

- 5. « Decadal changes in the edible supply of seafood and methylmercury exposure in the United States », E.M. Sunderland, M. Li, K. Bullard, Environmental Health Perspectives, vol. 126, publié en ligne le 16 janvier 2018 : https://doi.org/10.1289/EHP2644

Voir aussi

Auteur

Julien Bourdet, né en 1980, est journaliste scientifique indépendant. Il a notamment travaillé pour Le Figaro et pour le magazine d’astronomie Ciel et Espace. Il collabore également régulièrement avec le magazine La Recherche.